История званий и знаков различия

История званий и знаков различия

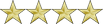

| Чин | XVII век | XVIII век | 1756 | 1785-1879 | 1879-1925 | 1925-1945 | 1945-2005 | с 2005 года |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Рядовой (2-го класса) |

|

|

знаков различия нет |

|

|

|

знаков различия нет |

|

| Рядовой 1-го класса |

|

|

|

| ||||

| Капрал (в кавалерии бригадир) |

|

|

|

|

|

|

|

|

| Капрал-фурьер (в кавалерии бригадир-фурьер), капрал-шеф |

|

|

|

| ||||

| Капрал-шеф 1-го класса |

| |||||||

| Кандидат в сержанты |

|

|

| |||||

| Сержант (в кавалерии Маршал дома) |

|

|

|

|

|

|

|

|

| Сержант-шеф (в кавалерии Маршал дома шеф) |

|

|

|

|

| |||

| Сержант-шеф 2-го уровня (в кавалерии Маршал дома шеф 1-го класса) |

| |||||||

| Адъютант |

|

|

|

|

| |||

| Адъютант-шеф |

|

|

|

| ||||

| Сержант-майор (старшина), Майор (старшина) | |

|

| |||||

| Аспирант (адъютант-под-офицер) |

|

|

|

|

| |||

| Подлейтенант |

|

|

|

|

| |||

| Лейтенант |

|

|

|

|

|

|

|

|

| Капитан |

|

|

|

|

| |||

| Капитан адъютант-майор |

| |||||||

| Комендант, шеф батальона, шеф эскадрона, майор, второй майор |

|

|

|

|

| |||

| Второй полковник, лейтенант-полковник |

|

|

|

|

| |||

| Полковник |

|

|

|

|

| |||

| Адъютант (маршала) лагеря, бригадир королевских армий, шеф бригады |

|

| ||||||

| Генерал-сержант-майор (генерал = всехний, сержант = военнослужащий, майор = главный), маршал лагеря, бригадный генерал |

|

|

|

|

|

| ||

| Дивизионный генерал, лейтенант-генерал |

|

|

|

|

| |||

| Корпусной генерал |

|

|

| |||||

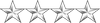

| Генерал армии |

|

|

| |||||

| Генерал, командующий группой армии

(только в военное время)

Военный комендант Парижа

(сейчас)

|

|

| ||||||

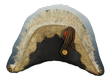

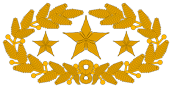

| Маршал Франции |

|

|

|

|

|

| ||

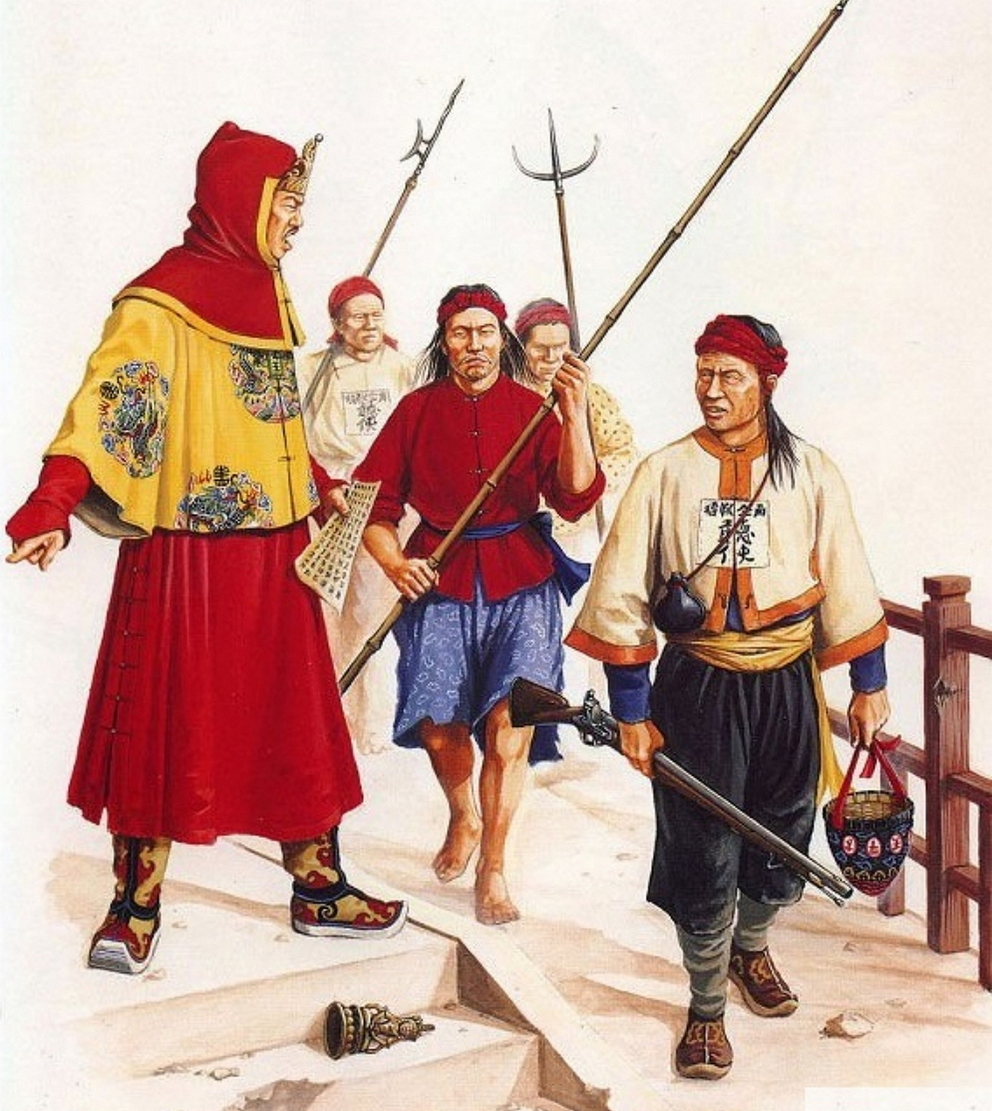

Завоевание Алжира в 1830 году, а также более поздняя аннексия Туниса и Марокко привели к появлению во Франции новых и необычных военных соединений. Самыми известными из них,

безусловно, являются зуавы (zouave). Однако были во французской армии и другие экзотические боевые части: тиральеры, спаги и гумьеры.

15 августа 1830 года на сторону французов перешли 500 наёмников – zwawa из берберского племени кабилов, которые служили алжирскому правителю Хуссейну за деньги и не видели ничего плохого в том, что платить им теперь будут не правоверные мусульмане, а гяуры-франки.

Завоевание Алжира в 1830 году, а также более поздняя аннексия Туниса и Марокко привели к появлению во Франции новых и необычных военных соединений. Самыми известными из них,

безусловно, являются зуавы (zouave). Однако были во французской армии и другие экзотические боевые части: тиральеры, спаги и гумьеры.

15 августа 1830 года на сторону французов перешли 500 наёмников – zwawa из берберского племени кабилов, которые служили алжирскому правителю Хуссейну за деньги и не видели ничего плохого в том, что платить им теперь будут не правоверные мусульмане, а гяуры-франки.

Французское военное командование полностью им всё же не доверяло и потому приняло решение добавить к «туземцам» этнических французов, сделав соединения зуавов смешанными.

В 1833 году первые два батальона зуавов были расформированы, а вместо них был создан батальон смешанного состава. Помимо арабов и берберов, в него вошли алжирские евреи, добровольцы из Метрополии и французы, решившие переселиться в Алжир (арабы их называли «черноногими» – по цвету ботинок, которые они носили, так же их стали называть и во Франции).

В 1835 году был сформирован второй смешанный батальон, в 1837 году – третий.

в 1841 году соединения зуавов стали полностью французскими. Арабов и берберов, служивших в зуавских соединениях, перевели в новые военные части «алжирских стрелков» (тиральеров).

Cо временем качественный состав зуавов сильно изменился, их подразделения превратились в элитные части французской армии. Солдаты других полков, желающие вступить в батальон зуавов, сделать это могли только после двух лет беспорочной службы.

В 1852 году в Алжире было три полка зуавов, которые стояли в самых крупных городах этой страны: в Алжире, Оране и Константине.

Несмотря на то, что зуавы были французами, они носили обмундирование алжирских янычар в память о своем происхождении от наемников алжирского дея.

Полки зуавов участвовали практически во всех значимых войнах Франции. Они высаживались в Крыму во время Крымской войны, участвовали во Франко-прусской войне, сражались в Марокко, Вьетнаме, Китае. Первая и Вторая мировые войны тоже не обошли зуавов стороной.

В 1962 году последние части зуавов были расформированы после вывода французских войск из Алжира. Тем не менее, военную форму зуавского покроя носили курсанты военного училища французских коммандос до 2006 года.

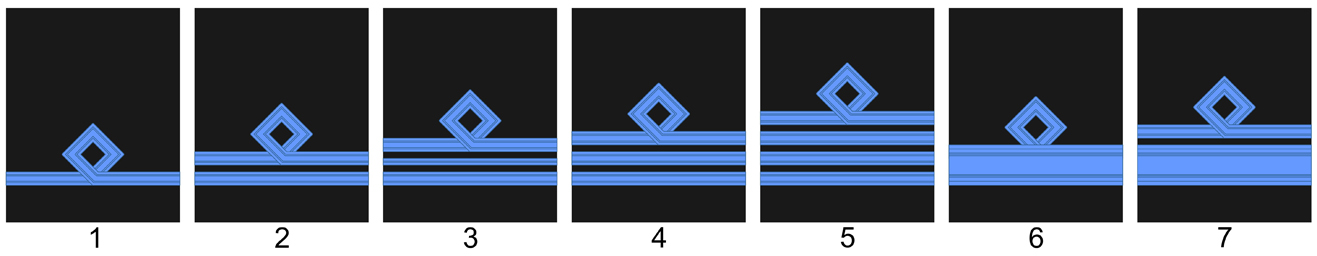

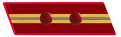

После военной реформы 1879 года эполеты еще оставались, но основной визуализацией званий стали обшлажные

полосы. Эта система знаков различия также оказалась долгоживущей, именно с ней французы вступили в Первую мировую войну.

Правда, уже в 1915 году синие мундиры и красные штаны французской пехоты уступили место однотонной «голубой»

защитной форме, однако знаки различия оставались такими же – за исключением того, что офицерские полосы перестали

«окольцовывать» рукав по образующей и сменились просто полосчатыми нашивкам.

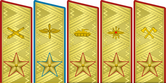

Генеральские «звездочки» также перебрались с эполетов на рукава.

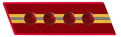

В 1925 году с введением новой военной формы были несколько изменены и знаки различия. В ними французская армия встретила Вторую мировую, с ними французские вишисты и бойцы французской армии де Голля дрались друг с другом в северной Африке.

В 1945 году французским Министерством обороны было принято решение заменить обшлажные полоски нижних чинов нарукавными шевронами.

Тем не менее, устоявшаяся система визуализации знаков осталась прежней, так что военнослужащим не пришлось привыкать к чему-то новому. Кстати, шевроны нижних чинов можно было носить не только на рукаве, но и на груди – например, в случае жаркого климата Индокитая, когда хотелось, чтобы рукава были как можно короче.

В 2005 году принимается новый дизайн знаков различия французской армии – на этот раз все без исключения военнослужащие обзаводятся погонами, на которых, тем не менее, располагаются все те же привычные знаки различия.

Последний живой маршал Франции умер в 1952 году. В 1984 году звание было посмертно присвоено генералу второй мировой

| Соответствие | Звание | 1700 | 1826 | 1850 | 1855-1876 | 1876-1908 | 1909-1922 | 1920-1924 | 1924-1933 | 1933-1947 | 1947-1956 | 1956-1964 | с 1964 года |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Рядовой |

знаков различия нет |

|

|

|

|

знаков различия нет | |||||||

| Капрал | Десятник |

|

|

|

|

|

|

|

| ||||

| Старший капрал | Знаменосец, Специальный десятник |

|

| ||||||||||

| Сержант | Вестник |

|

|

|

|

|

|

|

| ||||

| Старший сержант | Помощник главного вестника, Специальный вестник |

|

|

|

|

|

| ||||||

| Старшина | Главный вестник, Старшина |

|

|

|

|

|

|

|

| ||||

| Набор чинов натовского стандарта | Всякие разные вестники | c 1952 года (с вступления в НАТО)

|

| ||||||||||

| Прапорщик, курсант | заместитель офицера, до-лейтенант |

|

|

|

| ||||||||

| Лейтенант | 2-й помощник |

|

|

|

|

|

|

|

| ||||

| Старший лейтенант | 1-й помощник | Ода-баши

знаков различия нет |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||

| Штабс-капитан | Батальонный казначей (писарь) |

|

| ||||||||||

| Капитан | Сотник | Болук-баши сербы называли этот чин бульбаши

знаков различия нет |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||

| Старший капитан | Начальник колонны левого фланга

Начальник колонны правого фланга |

|

|

|

|

| |||||||

| Второй майор | Полковой казначей |

|

|

|

| ||||||||

| Майор | Тысяцкий |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||

| Подполковник | Местоблюститель |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||

| Полковник | Командир полка | Чор-баши

знаков различия нет |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||

| Бригадный генерал | Командир бригады | Паша

знаков различия нет |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||

| Генерал-майор | Командир дивизии |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||

| Генерал-лейтенант | Первый дивизионный генерал |

|

|

|

|

|

|

| |||||

| Генерал | Командующий, Командир армии |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||

| Командующий, Начальник генерального штаба | Великий визирь

знаков различия нет |

|

| ||||||||||

| Маршал | Султан, маршал | Султан

знаков различия нет |

|

|

|

| |||||||

| Звание | XVIII век | 1809-1816 | 1816-1823 | 1878-1895 | 1910-1923 | до 1972 | 1972-1983 | 1983-2009 | с 2009 года |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Рядовой |

|

|

|

| |||||

| Рядовой 1 уровня |

| ||||||||

| Рядовой 2 уровня |

| ||||||||

| Рядовой 3 уровня |

| ||||||||

| Рядовой 4 уровня |

| ||||||||

| Вице-капрал |

|

|

|

| |||||

| Капрал |

|

|

|

|

| ||||

| Дистиктион-капрал (до 1914), фурир (с 1914) |

|

|

| ||||||

| Оверфурир |

| ||||||||

| Младший сержант |

| ||||||||

| Сержант |

|

|

|

|

| ||||

| Первый сержант |

| ||||||||

| "Прапорщик" |

|

| |||||||

| "Старший прапорщик" |

|

| |||||||

| "Полковой старший прапорщик" |

| ||||||||

| Фенрик |

|

|

|

|

|

| |||

| Унтер-лёйтнант |

|

| |||||||

| Лёйтнант |

|

|

|

|

|

| |||

| Каптен |

|

|

|

|

|

| |||

| Майор |

|

|

|

|

|

| |||

| Полковник-лёйтнант |

|

|

|

|

| ||||

| Полковник |

|

|

|

|

|

| |||

| Полковник 1-го ранга |

| ||||||||

| Бригадный генерал |

| ||||||||

| Генералмайор |

|

|

|

|

|

| |||

| Генерал-лёйтнант |

|

|

|

|

| ||||

| Генерал |

|

|

|

|

| ||||

| Фельтмарскалк |

|

|

Звание существовало, но никому не присваивалось | ||||||

| Звание | Петровские времена | 1719| 1764 | 1796 | 1808 | 1827 | 1843 | 1855 | 1884 | 1914 | 1918-1925 | нашивки на рукаве

1925 | 1935-1942

| 1943

| 1955

| 1963

| 1974

| 1981 | с 1994 года

| Солдат, красноармеец, рядовой

|

| знаков различия нет

|

|

|

|  Красно

|  Красно

|

|

|

|

|

Ефрейтор

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Капрал, унтер-офицер, младший унтер-офицер (фейерверкер, урядник), младший сержант

| |

|

|

|

|

|

|

|

К1

|

|

|

|

|

Фурьер

| |

|

| Каптенармус

| |

|

| Портупей-прапорщик, отделенный унтер-офицер, старший унтер-офицер (фейерверкер, урядник), сержант

| |

|

|

|

|

|

Комотд

|

К1

|

|

|

|

|

Фельдфебель (вахмистр), старший сержант

|

| |

|

|

|

Пом

|

К2

|

|

|

|

|

Подпрапорщик (подхорунжий), старшина

|

|

|

|

|

|

Старшина

|

К2

|

|

|

|

|

|

Зауряд-прапорщик, прапорщик

|

|

|

|

|

|

|

|

Старший прапорщик

|

|

|

|

|

Прапорщик, младший лейтенант

| |

+ |

|

|

|

|

|

|

Ком

|

К3

|

|

|

|

Подпоручик (хорунжий), корнет, лейтенант

| + |

|

|

|

|

|

|

К4

|

|

|

|

Поручик (сотник), старший лейтенант

| + |

|

|

|

|

|

Ком

|

К5

|

|

|

|

Капитан-поручик, штабс-капитан (подъесаул)

| + |

| |

|

|

|

| Капитан (есаул)

| + |

|

|

|

|

|

|

|

К6

|

|

|

|

Премьер-майор, секунд-майор, майор (войсковой старшина)

| |

+ |

|

|

|

|

|

|

Ком

|

К7

|

|

|

|

Подполковник (войсковой старшина)

| + |

|

|

|

|

|

|

К8

|

|

|

|

Полковник

| + |

|

|

|

|

|

Ком

|

К9

|

|

|

|

Бригадир, комбриг

| |

|

|

|

Ком

|

К10

|

| Генерал-майор (в 1935-1940 — комдив)

|

|

|

|

с 1801 года

с 1801 года

|

|

|

|

|

Нач

|

К11

|

|

|

|

Генерал-поручик, генерал-лейтенант (в 1935-1940 — комкор)

|

|

|

|

|

|

|

|

К12 и К13

|

|

|

|

в 1935-1940 — командарм 2-го ранга, генерал-полковник

|

|

|

Команд

Ком |

К14

|

|

|

|

Генерал-аншеф, генерал рода войск, генерал армии (в 1935-1940 — командарм 1-го ранга)

|

|

|

|

с 1801 года

с 1801 года

|

|

|

|

|  Команд

|

|

|

|

|

|

Генерал-фельдмаршал, маршал, маршал рода войск

| |

|

|

|

|

|

|

| Главный маршал рода войск

|

|

| |

|

| Маршал Советского Союза, маршал Российской Федерации

|

|

|

|

|

Генералиссимус

|

| знаки различия не установлены

|

| знаки различия не установлены

| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Помимо законных структур, в РФ есть запрещенные законами (статья 5 Конституции, статьи УК об организации банд и наёмничестве)

ЧВК.

Самая известная из них, Вагнер

, имеет на вооружении тяжёлую технику, артиллерию и военную авиацию. Участвовала в войнах в ЦАР, Сирии, Ливии, на Украине;

мятеже 2023 года, после которого была переведена в Белоруссию.

Часть бойцов ЧВК «Вагнер» после неудавшегося мятежа присоединилась к ЧВК «Редут», ставшей крупнейшим наёмническим формированием в России.

Позднее, после убийства руководства Вагнера, ЧВК «Вагнер» возобновила набор служащих в Новосибирске и Перми, причём представитель ЧВК в Перми заявил, что ЧВК стала подразделением «Росгвардии», которым руководит сын Евгения Пригожина Павел.

История прокуратуры от Петра, Северюхин — царские прокуроры, Советские погоны 1943 года, Советские петлицы 1954 года, Советские погоны 1989 года и Советские погоны 1989 года (вторая часть), Российские погоны 1993 года, Знаки различия органов юстиции СССР (опять Северюхин).

| 1711 фискалы

| 1722 | до 1904 года петлицы

| 1904-1917 годы погоны

| 1917-1935 годы формы и званий нет

| 1935-1943 годы петлицы

| 1943-1954 годы погоны

| 1954-1989 годы петлицы

| 1989-1993 годы погоны

| 1993-2022 годы погоны

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Внетабельный канцелярист (чиновник без классного чина)

Внетабельный канцелярист (чиновник без классного чина)

| |||||||||

Коллежский регистратор (14 класс)

Коллежский регистратор (14 класс)

|

Коллежский регистратор (14 класс)

Коллежский регистратор (14 класс)

|

Младший юрист

Младший юрист

|

Младший юрист

Младший юрист

|

Младший юрист

Младший юрист

| |||||

Губернский секретарь (12 класс)

Губернский секретарь (12 класс)

|

Губернский секретарь (12 класс)

Губернский секретарь (12 класс)

|

Младший военюрист

Младший военюрист

|

Юрист 3-го класса

Юрист 3-го класса

|

Юрист 3-го класса

Юрист 3-го класса

|

Юрист 3-го класса

Юрист 3-го класса

|

Юрист 3-го класса

Юрист 3-го класса

| |||

Коллежский секретарь (10 класс)

Коллежский секретарь (10 класс)

|

Коллежский секретарь (10 класс)

Коллежский секретарь (10 класс)

|

Военюрист

Военюрист

|

Юрист 2-го класса

Юрист 2-го класса

|

Юрист 2-го класса

Юрист 2-го класса

|

Юрист 2-го класса

Юрист 2-го класса

|

Юрист 2-го класса

Юрист 2-го класса

| |||

Титулярный советник (9 класс)

Титулярный советник (9 класс)

|

Титулярный советник (9 класс)

Титулярный советник (9 класс)

|

Военюрист 3-го ранга

Военюрист 3-го ранга

|

Юрист 1-го класса

Юрист 1-го класса

|

Юрист 1-го класса

Юрист 1-го класса

|

Юрист 1-го класса

Юрист 1-го класса

|

Юрист 1-го класса

Юрист 1-го класса

| |||

Коллежский асессор (8 класс)

Коллежский асессор (8 класс)

|

Коллежский асессор (8 класс)

Коллежский асессор (8 класс)

|

Военюрист 2-го ранга

Военюрист 2-го ранга

|

Младший советник юстиции

Младший советник юстиции

|

Младший советник юстиции

Младший советник юстиции

|

Младший советник юстиции

Младший советник юстиции

|

Младший советник юстиции

Младший советник юстиции

| |||

| Прокурор в надворном суде |

Надворный советник (7 класс)

Надворный советник (7 класс)

|

Надворный советник (7 класс)

Надворный советник (7 класс)

|

Военюрист 1-го ранга

Военюрист 1-го ранга

|

Советник юстиции

Советник юстиции

|

Советник юстиции

Советник юстиции

|

Советник юстиции

Советник юстиции

|

Советник юстиции

Советник юстиции

| ||

| Фискал (провинциал, городской) | Обер-прокурор |

Коллежский советник (6 класс)

Коллежский советник (6 класс)

|

Коллежский советник (6 класс)

Коллежский советник (6 класс)

|

Бригвоенюрист

Бригвоенюрист

|

Старший советник юстиции

Старший советник юстиции

|

Старший советник юстиции

Старший советник юстиции

|

Старший советник юстиции

Старший советник юстиции

|

Старший советник юстиции

Старший советник юстиции

| |

Статский советник (5 класс)

Статский советник (5 класс)

|

Статский советник (5 класс)

Статский советник (5 класс)

|

Диввоенюрист

Диввоенюрист

|

Государственный советник юстиции 3-го класса

Государственный советник юстиции 3-го класса

|

Государственный советник юстиции 3-го класса

Государственный советник юстиции 3-го класса

|

Государственный советник юстиции 3-го класса

Государственный советник юстиции 3-го класса

|

Государственный советник юстиции 3-го класса

Государственный советник юстиции 3-го класса

| |||

Действительный статский советник (4 класс)

Действительный статский советник (4 класс)

|

Действительный статский советник (4 класс)

Действительный статский советник (4 класс)

|

Корвоенюрист

Корвоенюрист

|

Государственный советник юстиции 2-го класса

Государственный советник юстиции 2-го класса

|

Государственный советник юстиции 2-го класса

Государственный советник юстиции 2-го класса

|

Государственный советник юстиции 2-го класса

Государственный советник юстиции 2-го класса

|

Государственный советник юстиции 2-го класса

Государственный советник юстиции 2-го класса

| |||

| Обер-фискал |

Тайный советник (3 класс)

Тайный советник (3 класс)

|

Тайный советник (3 класс)

Тайный советник (3 класс)

|

Армвоенюрист

Армвоенюрист

|

Государственный советник юстиции 1-го класса

Государственный советник юстиции 1-го класса

|

Государственный советник юстиции 1-го класса

Государственный советник юстиции 1-го класса

|

Государственный советник юстиции 1-го класса

Государственный советник юстиции 1-го класса

|

Государственный советник юстиции 1-го класса

Государственный советник юстиции 1-го класса

| ||

| Генерал-прокурор |

Действительный тайный советник (2 класс)

Действительный тайный советник (2 класс)

|

Действительный тайный советник (2 класс)

Действительный тайный советник (2 класс)

|

Генеральный прокурор

Генеральный прокурор

|

Действительный государственный советник юстиции

Действительный государственный советник юстиции

|

Действительный государственный советник юстиции

Действительный государственный советник юстиции

|

Действительный государственный советник юстиции

Действительный государственный советник юстиции

| |||

пятым, там пятым до конца карьеры и служишь, несмотря на выбытие младших номеров (при присвоении номеров занимали первый свободный номер). В документах номер писался цифрой (Брилев 2, Иванов 13), в текстах вольного содержания и живой речи говорили (и писали)

второй,

тринадцатый.

Рюрикев 1904 году и служил там младшим артиллерийским офицером (командир батареи левого борта). После гибели или ранения в бою всех старших офицеров, лейтенант Иванов 13 принял командование

Рюриком. Отказался сдаться и отдал приказ на затопление корабля, когда возникла угроза абордажа (команда и артиллерия были уничтожены к тому моменту на 9/10). Приказал экипажу сбросить раненых за борт и покинуть «Рюрик», а сам Иванов лично уничтожил все секретные документы и только после этого покинул тонущий корабль.

| XVIII век | 1803-1807 годы | Российский императорский флот (до 1917 года) | Флот России (1917 год) | Рабоче-крестьянский Флот (1918-1924 годы) | Военно-морские силы РККА (1924-1935 годы) | Военно-морские силы РККА и Военно-морские силы СССР (1935-1943 годы) | Военно-морские силы СССР (1943-1993 годы) | Военно-морские силы РФ (с 1994 года) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Матросы |

Матрос 2-й статьи

Матрос 2-й статьи

|

Матрос 2-й статьи

Матрос 2-й статьи

|

Краснофлотец

Краснофлотец

|

До 1946 года Краснофлотец, потом Матрос

До 1946 года Краснофлотец, потом Матрос

|

Матрос

Матрос

|

|||

Матрос 1-й статьи

Матрос 1-й статьи

|

Матрос 1-й статьи

Матрос 1-й статьи

|

Старший краснофлотец

Старший краснофлотец

|

Старший краснофлотец

Старший краснофлотец

|

До 1946 года Старший краснофлотец, потом Старший матрос

До 1946 года Старший краснофлотец, потом Старший матрос

|

Старший матрос

Старший матрос

|

|||

| Квартирмейстер |

Квартирмейстер, с 1909 года унтер-офицер

Квартирмейстер, с 1909 года унтер-офицер

|

Унтер-офицер

Унтер-офицер

|

Командир отделения, наводчик орудия и им равные.

Командир отделения, наводчик орудия и им равные.

|

Старшина 2 статьи

Старшина 2 статьи

|

Старшина 2 статьи

Старшина 2 статьи

|

Старшина 2 статьи

Старшина 2 статьи

|

||

Боцманмат

Боцманмат

|

Боцманмат

Боцманмат

|

Старшина 1 статьи

Старшина 1 статьи

|

Старшина 1 статьи

Старшина 1 статьи

|

Старшина 1 статьи

Старшина 1 статьи

|

||||

| Шихман. Боцман |

Боцман

Боцман

|

Боцман

Боцман

|

Главный старшина

Главный старшина

|

Боцман, старшина группы, помощник командира взвода и им соответствующие

Боцман, старшина группы, помощник командира взвода и им соответствующие

|

Главный старшина

Главный старшина

|

Главный старшина

Главный старшина

|

Главный старшина

Главный старшина

|

|

| Штурман |

Кондуктор, старший боцман

Кондуктор, старший боцман

|

Кондуктор, старший боцман

Кондуктор, старший боцман

|

Главный боцман, старшина роты (и им соответствующие)

Главный боцман, старшина роты (и им соответствующие)

|

Мичман

Мичман

|

До ноября 1971 года Мичман,

До ноября 1971 года Мичман,потом Главный корабельный старшина |

Главный корабельный старшина

Главный корабельный старшина

|

||

Прапорщик (14 классный чин по табели о рангах)

Прапорщик (14 классный чин по табели о рангах)

|

Мичман (с 1971 года)

Мичман (с 1971 года)

|

Мичман

Мичман

|

||||||

Юнкер (1843—1857 годы)

Юнкер (1843—1857 годы) Гардемарин (1857—1909 годы) |

Старший мичман (с 1981 года)

Старший мичман (с 1981 года)

|

Старший мичман

Старший мичман

|

||||||

Подпоручик (12 классный чин по табели о рангах)

Подпоручик (12 классный чин по табели о рангах)

|

Плутонговый и башенный командир

Плутонговый и башенный командир

|

Командир башни, командир батареи (и им соответствующие)

Командир башни, командир батареи (и им соответствующие)

|

Младший лейтенант (c 1937 года)

Младший лейтенант (c 1937 года)

|

Младший лейтенант

Младший лейтенант

|

Младший лейтенант

Младший лейтенант

|

|||

Унтер-лейтенант |  Лейтенанты Лейтенанты

|

Мичман до 1909 года

Мичман до 1909 года

Мичман с 1909 года

Мичман с 1909 года

|

Мичман (10 классный чин по табели о рангах)

Мичман (10 классный чин по табели о рангах)

|

Командир группы (и ему соответствующие)

Командир группы (и ему соответствующие)

|

Лейтенант

Лейтенант

|

Лейтенант

Лейтенант

|

Лейтенант

Лейтенант

|

|

Лейтенант |

Лейтенант

Лейтенант

|

Лейтенант (9 классный чин по табели о рангах)

Лейтенант (9 классный чин по табели о рангах)

|

Командир сектора (и ему соответствующие)

Командир сектора (и ему соответствующие)

|

Старший лейтенант

Старший лейтенант

|

Старший лейтенант

Старший лейтенант

|

Старший лейтенант

Старший лейтенант

|

||

Корабельный секретарь

Капитан |  Капитан (на правом плече) Капитан (на правом плече)

|

Старший лейтенант

Старший лейтенант

|

Старший лейтенант (8 классный чин по табели о рангах)

Старший лейтенант (8 классный чин по табели о рангах)

|

Командиры судов 4 ранга

Командиры судов 4 ранга

|

Командир тральщика (и ему соответствующие)

Командир тральщика (и ему соответствующие)

|

Капитан-лейтенант

Капитан-лейтенант

|

Капитан-лейтенант

Капитан-лейтенант

|

Капитан-лейтенант

Капитан-лейтенант

|

Капитан 3-го ранга |

Капитан-лейтенант (до 1911 года)

Капитан-лейтенант (до 1911 года)

|

Командиры судов 3 ранга

Командиры судов 3 ранга

|

Командир сторожевого корабля (и ему соответствующие)

Командир сторожевого корабля (и ему соответствующие)

|

Капитан 3 ранга

Капитан 3 ранга

|

Капитан 3 ранга

Капитан 3 ранга

|

Капитан 3 ранга

Капитан 3 ранга

|

||

Капитан 2-го ранга |  Капитаны 2-го и 1-го рангов и капитан-коммондор Капитаны 2-го и 1-го рангов и капитан-коммондор

|

Капитан 2 ранга

Капитан 2 ранга

|

Капитан 2 ранга (7 классный чин по табели о рангах)

Капитан 2 ранга (7 классный чин по табели о рангах)

|

Командиры судов 2 ранга и эсминца типа "Новик"

Командиры судов 2 ранга и эсминца типа "Новик"

|

Командир эсминца (и ему соответствующие)

Командир эсминца (и ему соответствующие)

|

Капитан 2 ранга

Капитан 2 ранга

|

Капитан 2 ранга

Капитан 2 ранга

|

Капитан 2 ранга

Капитан 2 ранга

|

Капитан 1-го ранга |

Капитан 1 ранга

Капитан 1 ранга

|

Капитан 1 ранга (6 классный чин по табели о рангах)

Капитан 1 ранга (6 классный чин по табели о рангах)

|

Командиры судов 1 ранга и кораблей типа "Дредноут"

Командиры судов 1 ранга и кораблей типа "Дредноут"

|

Командир крейсера (и ему соответствующие)

Командир крейсера (и ему соответствующие)

|

Капитан 1 ранга

Капитан 1 ранга

|

Капитан 1 ранга

Капитан 1 ранга

|

Капитан 1 ранга

Капитан 1 ранга

|

|

Капитан-комондор | ||||||||

Шаутбейнахт, контр-адмирал |  Контр-адмирал Контр-адмирал

|

Контр-адмирал

Контр-адмирал

|

Контр-адмирал (4 классный чин по табели о рангах)

Контр-адмирал (4 классный чин по табели о рангах)

|

Младший флагман

Младший флагман

|

Командир бригады (и ему соответствующие)

Командир бригады (и ему соответствующие)

|

До 1940 года Флагман 2 ранга, потом Контр-адмирал

До 1940 года Флагман 2 ранга, потом Контр-адмирал

|

Контр-адмирал

Контр-адмирал

|

Контр-адмирал

Контр-адмирал

|

Вице-адмирал |  Вице-адмирал Вице-адмирал

|

Вице-адмирал

Вице-адмирал

|

Вице-адмирал (3 классный чин по табели о рангах)

Вице-адмирал (3 классный чин по табели о рангах)

|

Старший флагман

Старший флагман

|

Командующий флотилией (и ему соответствующие)

Командующий флотилией (и ему соответствующие)

|

До 1940 года Флагман 1 ранга, потом Вице-адмирал

До 1940 года Флагман 1 ранга, потом Вице-адмирал

|

Вице-адмирал

Вице-адмирал

|

Вице-адмирал

Вице-адмирал

|

Адмирал |  Адмирал Адмирал

|

Адмирал

Адмирал

|

Адмирал (2 классный чин по табели о рангах)

Адмирал (2 классный чин по табели о рангах)

|

Начальники Морских сил морей

Начальники Морских сил морей

|

Командующий морскими силами моря (и ему соответствующие)

Командующий морскими силами моря (и ему соответствующие)

|

До 1940 года Флагман флота 2 ранга, потом Адмирал

До 1940 года Флагман флота 2 ранга, потом Адмирал

|

Адмирал

Адмирал

|

Адмирал

Адмирал

|

Генерал-адмирал |

Генерал-Адмирал |

Генерал-Адмирал (1 классный чин по табели о рангах) знаки различия не установлены |

начальник Морского штаба Республики

начальник Морского штаба Республики

|

Начальник военно-морских сил РККА

Начальник военно-морских сил РККА

|

Флагман флота 1 ранга

Флагман флота 1 ранга До 1940 года

Адмирал флота

Адмирал флота

|

Адмирал флота

Адмирал флота

С 1955 по 1962 год не существует, заменен на Адмирал флота Советского Союза.

Адмирал флота |

Адмирал флота |

|

|

Официально знаки различия для чина генерал-адмирала не устанавливались. Обладатели этого чина великие князья Константин Николаевич и Алексей Александрович носили разные погоны и эполеты |

Адмирал флота Советского Союза |

|||||||

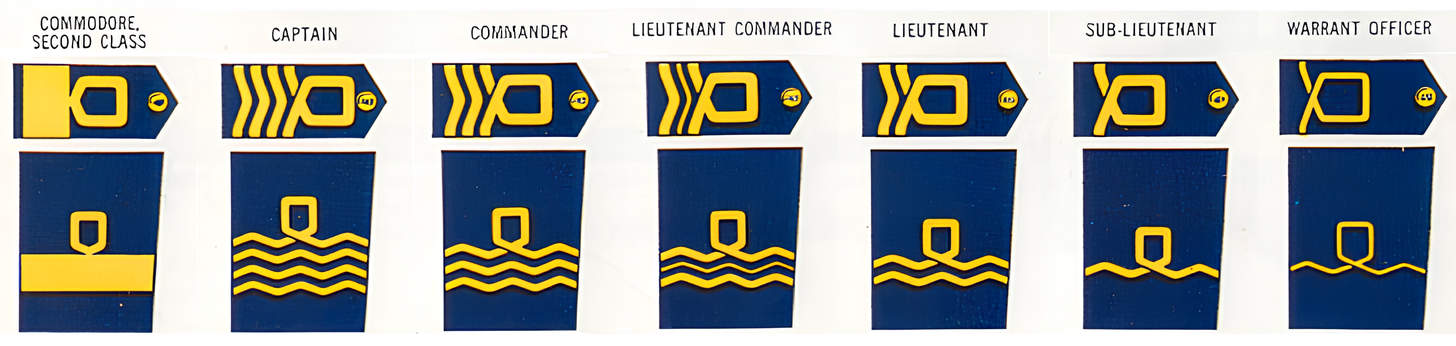

| Чин | 1747-1795 | 1795-1812 | 1812-1843 | 1843-1853 | 1856-1877 | 1877-1901 | 1901-1913 | 1913-1970 | 1970-2001 | с 2001 года |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Юнга (бой) |

знаков различия нет | |||||||||

| Матрос, матрос 2-го класса |

знаков различия нет | |||||||||

| Матрос 1-го класса |

знаков различия нет |

| ||||||||

| Старший матрос |

| |||||||||

| Старшина 2-го класса |

|

|

| |||||||

| Старшина 1-го класса, старшина |

|

|

| |||||||

| Главный старшина |

|

|

| |||||||

| Уорент-офицер 2-го класса |

| |||||||||

| Старший флотский старшина, уорент-офицер, уорент-офицер 1-го класса |

| |||||||||

| Мичман |

|

|

| |||||||

| Гардемарин |

|

| ||||||||

| Подлейтенант |

| |||||||||

| Лейтенант |

|

|

|

|

| |||||

| Лейтенант (со стажем 8+ лет службы) после 1914 — Лейтенант-командер |

| |||||||||

| Мастер, Командер |

|

|

|

|

| |||||

| Капитан (со стажем менее 3 лет) |

|

|

|

|

| |||||

| Капитан (со стажем более 3 лет) / Комондор 2-го класса |

|

|

|

| ||||||

| Комондор 1-го класса, комондор |

|

| ||||||||

| Задний адмирал |

|

|

|

|

| |||||

| Вице-адмирал |

|

|

|

|

| |||||

| Адмирал |

|

|

|

|

| |||||

| Адмирал флота |

|

| ||||||||

Мастер

в данном случае означает штурман

.

Изначально master and commander было промежуточной должностью между лейтенантом и кэптеном. То есть это был лейтенант, командовавший внеранговым судном (до 1747 года - судном 6 ранга и ниже) и исполнявший в одном лице обязанности штурмана (master) и командира (commander). Вернее даже не так - считалось, что этим корабликам штурман не нужен, слишком жирно. Поэтому командир и штурман был единым в двух лицах.

В 1794 году из словосочетания master and commander убрали слово master, и появился чин - коммандер (и помощник командера, лейтенант-командер). То есть коммандер - это командир внерангового судна.

К 1770-м сформировалась традиция: лейтенант, претендующий на роль кэптена, обязательно должен был несколько лет отслужить в качестве master and commander, то есть командовать чем-нибудь, хоть блокшивом (старое, уже не плавающее судно, переоборудованное под склад или казарму) в порту.

Идти после работы командером в подчинение капитану даже на большой корабль - это было понижение; командеры сидели на берегу без работы на половинном жалованье; на кораблях 1-2 ранга

не хватало толковых офицеров.

В 1827 году Адмиралтейство смогло сломать традицию, и коммандеры пошли на должности старших офицеров.

Звание «коммодор» возникло в голландском флоте около 1652 года, во время войны с Англией. Флоту нужны были офицеры, звание которых позволяло бы им осуществлять командование эскадрой, но в то время единственными офицерами, которым это позволялось, были адмиралы. Одной из возможных причин возникновения звания «коммодор» считают нежелание увеличивать количество адмиралов, и соответственно, расходы на выплату им жалования.

В Королевском флоте Великобритании старший капитан мог временно, на определенную кампанию или поход, быть назначен командующим эскадрой, и в этом случае назывался коммодор (без изменения званий во флотском списке и без повышения жалования).

Коммодор получал привилегию выбрать флагманский корабль и поднять свой собственный брейд-вымпел. По окончании командования эскадрой офицер снова именовался капитаном.

Впоследствии Королевский флот закрепил звание коммодора как постоянное, с соответствующим местом во флотском списке, знаками различия и жалованием.

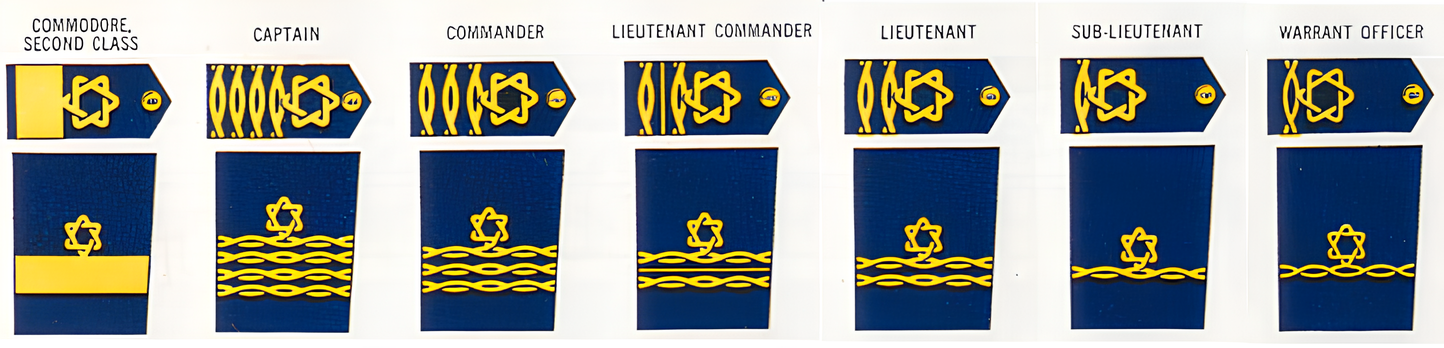

| RNR (Морской резерв), 1916-1951 годы |

|

| RNVR (Морской добровольческий резерв), 1916-1958 годы |

|

| Палубные офицеры | Инженеры-двигателисты | Электромеханики | Врачи | Стюарды |

|---|---|---|---|---|

Капитан |  Старший механик | |||

Старший офицер |  Второй инженер |  Главный электромеханик |  Корабельный хирург |  Главный казначей |

Второй помощник |  Третий инженер |  Электромеханик |  Судовой врач; дантист |  Казначей |

Третий помощник |  Четвертый инженер |  Медсестра |  Помощник казначей | |

Кадет |  Кадет |  Кадет | ||

Титаника, например, имели чины подлейтенанта флота и ходили с одной полосой (с петлей) на рукаве. А еще часть были лейтенантами флота и ходили с двумя полосами.

| Звание | 1750-1780 армия Сардинского Королевства (XVIII век)

| Швейцарская гвардия папского престола XIX век

| Рисорджименто (1859-1870) армия Сардинского Королевства (XIX век)

| 1908-1915 | 1915-1934 | 1934-1945 | 1945-1946 | 1947-1972 | 1973-1997 | 1997-2024 | Швейцарская гвардия Ватикана 2022

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Солдат |

|  музыкант  рядовой | знаков различия нет |

|

|

| |||||

| Капрал |

|

вице-капрал |

|

|

|

|  вице-капрал | ||||

| Старший капрал |

капрал |

|

|

|

|  капрал | |||||

| Первый старший капрал, избранный старший капрал, главный капрал, избранный главный капрал, избранный главный капрал командования |

| ||||||||||

| Сержант |

|

вахмистр |

|

|

|

|  вахмистр | ||||

| Старший сержант |

фельдфебель |

|

|

|

|  фельдфебель | |||||

| Главный сержант, главный сержант командования |

| ||||||||||

| Маршал |

|

|

| ||||||||

| Рядовой маршал |

|

|

| ||||||||

| Главный маршал |

|

|

| ||||||||

| Первый маршал |

| ||||||||||

| Заместитель лейтенанта |

|

| |||||||||

| Заместитель лейтенанта командования |

| ||||||||||

| Кадет (Аспирант) |

|

|

| ||||||||

| Подлейтенант |

|

|

|

|

| ||||||

| Лейтенант |

|

|

|

|

|

|

|

| |||

| Первый лейтенант |

|

|

| ||||||||

| Капитан |

|

|

|

|

|

|

|

| |||

| Первый капитан |

|

|

|

| |||||||

| Майор |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||

| Подполковник |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||

| Полковник |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||

| Полковник в должности командира бригады |

|

|

|

| |||||||

| Бригадный генерал |

|

|

|

|

| ||||||

| Дивизионный генерал (Генерал-майор) |

|

|

|

|

|

|

| ||||

| Корпусной генерал (Генерал-лейтенант) |

|

|

|

|

|

| |||||

| Генерал-лейтенант в должности командующего армией |

|

|

|

|

|

| |||||

| Генерал, Генерал-лейтенант в должности командующего |

|

|

|

|

|

|

|

| |||

| Маршал, Генерал армии |

|

|

| ||||||||

| Маршал Империи |

| ||||||||||

При объединении Италии войскам Сардинского королевства противостояли войска королевства Обеих Сицилий (Неаполитанского) — звания и знаки различия у них были на

французский манер, эполеты и нашивки на рукавах; войска папы римского (швейцарская гвардия) и

папские зуавы (звания и знаки различия на французский алжирский манер); а так же войска Наполеона III (французы) и австрийцы (уже петлицы?).

При объединении Италии войскам Сардинского королевства противостояли войска королевства Обеих Сицилий (Неаполитанского) — звания и знаки различия у них были на

французский манер, эполеты и нашивки на рукавах; войска папы римского (швейцарская гвардия) и

папские зуавы (звания и знаки различия на французский алжирский манер); а так же войска Наполеона III (французы) и австрийцы (уже петлицы?). Еще свою форму имела тысяча Гарибальди — красные рубахи; знаки различия гарибальдийцев (на французский/американский манер; скорее всего, по аналогии с конфедератами США либо с сардинской армией) были вышиты на рукавах красных рубах.

Остальные участники Рисорджименто были восставшими цивильными, внятной формы не имевшими.

В соответствии с подписанными в 1947 году в Париже мирными соглашениями численность вооружённых сил Италии была ограничена и не могла превышать 300 тысяч человек.

4 апреля 1949 года Италия вступила в военно-политический блок НАТО, 27 января 1950 года между Италией и США было подписано "соглашение о взаимопомощи в целях самообороны", в соответствии с которым в вооружённые силы Италии были направлены военные специалисты США, также Италия передала США ряд военно-морских баз, портов и авиабаз.

11 июня 1951 года Италия приняла закон о гражданской обороне (в соответствии с которым в дополнении к полиции правительство получило право создать "специальный корпус добровольцев"). В результате, к концу 1951 года численность итальянской армии составила 307 тыс. человек, ещё 35 тыс. служили в ВМФ и 28 тысяч — в ВВС.

В ходе реформы 1975 года полки и часть дивизий в итальянской армии были упразднены, батальоны напрямую вошли в бригады. Бригады объединялись в корпуса.

В 1986 году оставшиеся четыре штаба дивизии были распущены, и все бригады в Северной Италии перешли под непосредственное командование трех армейских корпусов, в то время как бригады в Центральной и Южной Италии перешли под оперативный контроль местных административных военных округов.

В конце холодной войны в 1989 году итальянская армия состояла из 26 боевых бригад: четырех бронетанковых бригад, десяти мотострелковых бригад, пяти мотострелковых бригад, пяти Альпийский Бригады, одна бригада реактивной артиллерии и одна бригада десантников.

В 1991 году армия начала сокращение своих сил после окончания холодной войны с расформирования семи бригад и большого количества более мелких подразделений.

В 2013 году в армии началась масштабная реформа.

Штабы трёх корпусов были распущены.

Командование материально-технического снабжения было расформировано, а его подразделения были присоединены непосредственно к бригадам.

В рамках реформы армия командование армейским спецназом (COMFOSE) приняло на себя командование всеми Силами специальных операций армии.

После аншлюса Крыма в 2014 году реформы и сокращения армии были приостановлены.

| Звание | Вторая половина XVIII века, Пруссия | 1808-1813, Пруссия | 1813-1832, Пруссия | 1832-1845, Пруссия | 1845-1914 | 1914-1919 | 1919 (Армия мирного периода)

| 1919-1920 (Временный рейхсвер)

| 1921-1945 (Рейхсвер и вермахт)

| 1956-1990 (ГДР — народная армия)

| с 1955 года (ФРГ — бундесвер)

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Солдат |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||

| Старший стрелок |

| ||||||||||

| Гефрайтер |

|

|

|

|

|

|

|

| |||

| Обер-гефрайтер |

|

| |||||||||

| Хаупт-гефрайтер |

| ||||||||||

| Штабс-гефрайтер |

|

|

| ||||||||

| Обер-штабс-гефрайтер |

| ||||||||||

| Унтер-офицер |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||

| Штабс-унтер-офицер или сержант |

|

|

|

| |||||||

| Вице-фельдфебель |

|

|

|

|

|

| |||||

| Фельдфебель |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||

| Обер-фельдфебель |

|

|

| ||||||||

| Гаупт-фельдфебель |

| ||||||||||

| Штабс-фельдфебель |

|

|

| ||||||||

| Обер-штабс-фельдфебель |

| ||||||||||

| Фанен-юнкер курсант офицерской школы |

|

|

| ||||||||

| Официрштельфертретер исполняющий обязанности офицера, Фенрих |

|

|

|

| |||||||

| Фельдфебель-лейтенант, Обер-фенрих |

|

|

| ||||||||

| Штабс-фенрих |

| ||||||||||

| Обер-штабс-фенрих |

| ||||||||||

| Унтер-лейтенант |

| ||||||||||

| Лейтенант |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| Обер-лейтенант |

|

|

|

|

|

|

| ||||

| Гауптман |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||

| Штабс-гауптман (с 1993 года)

|

| ||||||||||

| Майор |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| Оберст-лейтенант |

|

|

|

|

|

|

| ||||

| Оберст |

|

|

|

|

|

|

| ||||

| Бригадный генерал |

| ||||||||||

| Генерал-майор |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| Генерал-лейтенант |

|

|

|

|

|

|

| ||||

| Генерал |

|

|

|

|

|

|

| ||||

| Генерал-оберст (верховный генерал) |

|

|

|

| |||||||

| Генерал-оберст (верховный генерал) в ранге фельдмаршала обозначение высших генералов, которым была дана власть фельдмаршалов без фактического звания

|

|

|

| ||||||||

| Фельдмаршал (генерал-фельдмаршал) |

|

|

|  до 3 апреля 1941 года

|  Звание никогда не присваивалось

| ||||||

| Имперский маршал (рейхсмаршал) |

| ||||||||||

| Чин | 1762-1803 | 1867-1918 | 1920-1933 | 1923-1933 | 1933-1938 | 1945-2024 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Рядовой |

знаков различия нет |

|

знаков различия нет |

|

|

|

| Гефрайтер |

|

|

|

|

|

|

| Капрал |

|

|

|

| ||

| Взводный (цугфюрер) |

|

|

|

|

| |

| Фельдфебель / Вахмистр |

|

|

|

|

|

|

| Штабфельдфебель / Штабвахмистр / Оберфельдфебель / Обервахмистр |

|

Младший чиновник |

|

|

| |

| Оберштабвахмистр |

| |||||

| Заместитель офицера |

|

|

|

| ||

| Вицелейтенант (исполняющий обязанности офицера) |

|

Чиновник без класса |

|

|

| |

| Фенрих |

|

|

|

|

| |

| Лейтенант |

|

Чиновник XI класса |

|

|

| |

| Оберлейтенант |

|

Чиновник X класса |

|

|

| |

| Гауптман |

|

Чиновник IX класса |

|

|

| |

| Штабгауптман |

|

| ||||

| Майор |

|

|

Чиновник VIII класса |

|

|

|

| Оберст-лейтенант |

|

Чиновник VII класса |

|

|

| |

| Оберст |

|

Чиновник VI класса |

|

|

| |

| Бригадный генерал |

| |||||

| Генерал-майор |

|

|

Чиновник V класса |

|

|

|

| Генерал-лейтенант(-фельдмаршал) |

|

|

|

|

| |

| Генерал |

|

|

Чиновник IV класса |

|

| |

| Генерал-полковник с 1915 года

|

| |||||

| Фельдмаршал |

|

| ||||

ветерани оно всегда присоединялось к чину, например

ветеран-фельдфебель.

Звания штаб-гауптман и штаб-ротмистр созданы после того, как Союзнический Военный Комитет (стран-победительниц в Великой войне) выдвинул требование о снижении количества штаб-офицеров, включая и генералов, на 650 человек. Тогда же и потому же придумали военных чиновников — они же не офицеры, а что форму носят, приказы выполняют и в штабе работают — ну чиновники такие.

Под фразой знаков различия нет

понимается просто военная форма. Без ничего.

| Чин | 1767-1791 | 1793-1802 | 1802-1810 | 1810-1829 | 1829-1856 | 1856-1880 | 1880-1902 | 1902-1915 | 1915-1920 | 1921-1948 | 1948-2024 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Рядовой

Младшее звание солдата, прошедшего курс подготовки. Рядовой может иметь специализацию, например, штурмовик, пулеметчик, связист, сапер, стрелок и так далее, в зависимости от корпуса или полка, в котором рядовой служит.

|

знаков различия нет | ||||||||||

| Младший капрал (ефрейтор)

После прохождения дополнительной подготовки рядовым и выслуге более 2х лет. Младший капрал может командовать группой численностью до 4х солдат.

|

|

|

| ||||||||

| Капрал

Капрал может командовать минометным расчетом, танком или другой техникой.

|

|

|

|

|

| ||||||

| Сержант

Сержанты помогают взводным офицерам и являются вторыми после них людьми во взводе. Чин обычно получают после 12 лет службы.

|

|

|

|

| |||||||

| Флаг-сержант (цветной сержант), старший сержант

Это главная роль в управлении воинским формированием численностью до 120 человек. Так же, штаб сержант может командовать взводом.

|

|

|

|

| |||||||

| (Ротный) Старший сержант (с 1915 года — уорент-офицер II класса)

Сержант-майор роты/эскадрона занимает ключевую роль в подготовке и тренировках подразделения в 120 солдат, а так же ответственен за его дисциплину. В этом звании солдат является непосредственным помощником майора — командующего батареей или эскадроном. Уоррант офицер может быть назначен на офицерскую должность и даже повышен в звании до офицера.

|

|

|

|

|  ротный старший сержант, потом уорент-офицер 3 класса  ротный сержант-квартирмейстер, потом уорент-офицер 2 класса

|

| |||||

| Полковой старший сержант (с 1915 года — уорент-офицер I класса), дирижер

Полковой сержант-майор — это самое высокое неофицерское звание в британской армии. «Уоррант офицеры» 1го класса, как правило, служат при командирах батальонов являясь их помощниками. Они отвечают за дисциплину и подготовку порядка 650 солдат.

|

сержант-квартирмейстер

|  полковой сержант-квартирмейстер

|

|

|

|

| |||||

| Штаб-сержант-майор, армейский сержант-майор |

|

| |||||||||

| Кандидат в офицеры (кадет)

Звание учащегося Королевской Военной Академии в Сандхурсте

|

| ||||||||||

| Прапорщик (до 1871), Подлейтенант (до 1877), Второй лейтенант

В его подчинении, обычно, взвод (до 30 человек).

|

|

|

|

|

|

|

| ||||

| Лейтенант

Второй лейтенант через 3 года становится просто лейтенантом. И продолжает командовать взводом.

|

|

|

|

| |||||||

| Капитан

Командует ротой (до 120 человек; 4 взвода). Так же, капитаны отвечают за разведку и обеспечение.

|

|

|

|

|

|

| |||||

| Майор

Он ответственен за подготовку своей части, а так же за проведение операций с ее участием. Так же, майор отвечает за обеспечение солдат своего подразделения.

|

|

|

|

|

|

| |||||

| Лейтенант-полковник

В подчинении подполковника находятся 4-5 подразделения общей численностью около 650 человек. Подполковник несет ответственность за все эти подразделения, следит за их дисциплиной и общим ходом операции, в которой они участвуют.

|

|

|

|

|

| ||||||

| Полковник

Через 2 года службы подполковник получает полковника.

Как правило, полковники проходят службу в штабе батальона или бригады. Это низший чин при штабе, поэтому они являются младшими советниками для более высших чинов.

|

|

|

|

|

| ||||||

| Бригадный генерал (в 1921-1928 полковник штаба и комендант-полковник)

Самый высший полевой офицерский чин. Как правило, бригадный генерал командует бригадой или руководит ходом какой-либо операции. Так же, он может являться командиром полевого штаба.

|

|

|

|

|

| ||||||

| Генерал-майор

Генерал-майоры командуют войсковыми формированиями размера дивизии. Так же, генерал-майор занимает пост главы Королевской Военной Академии в Сандхурсте.

|

|

|

|

|

| ||||||

| Генерал-лейтенант

Генералы-лейтенанты имеют в своем подчинении формирования размера корпуса.

|

|

|

|

|

| ||||||

| Генерал

Высший офицерский чин. Он, обычно, назначается Начальником Штаба Обороны или его заместителем. Так же, он может занимать должность начальника Генерального Штаба. Он может занимать должность Заместителя Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, и главнокомандующего Сухопутных войск.

|

|

|

|

|

| ||||||

| Фельдмаршал

Чин дается личным произволом монарха.

|

|

|

|

|

|

| |||||

полковымлейтенантом и временным бригадным генералом — разница в пять ступеней! Соответственно, неизбежными оказались жалобы на резкое падение в «текущем» звании при внезапной потере должности, в том числе из-за долгого, более 2-3 месяцев, излечения после ранения или болезни.

викторианскаябританская система подразумевала возможность одновременного наличия до пяти званий у офицеров и генералов (полковое, оно же постоянное или базовое, армейское, почётное и временные территориальное и по времени) и до трёх — у унтер-офицеров и уорент-офицеров (полковое и временные по месту и по сроку). Разумеется, выполнять обязанности всех званий одновременно было невозможно, и в каждый конкретный момент времени военнослужащие несли службу в соответствии с одним каким-то званием из имеющегося у них набора.

Во флоте система званий была единой, без излишнего дублирования, и при выделении авиации в отдельный вид вооружённых сил тоже не стали плодить сущности.

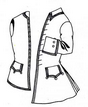

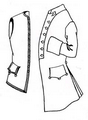

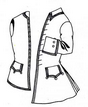

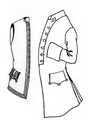

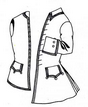

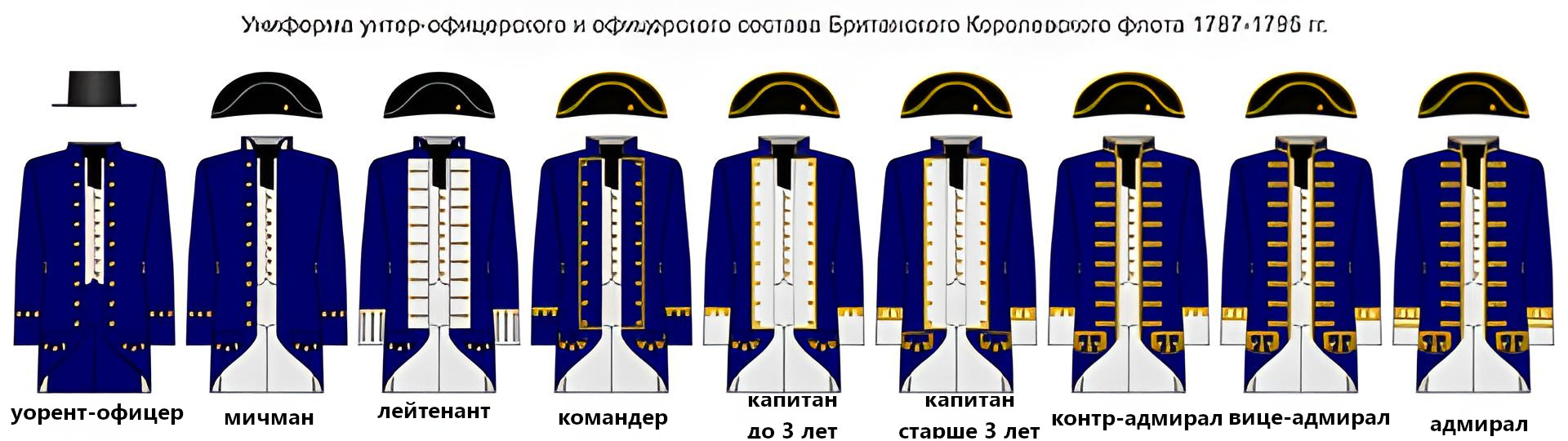

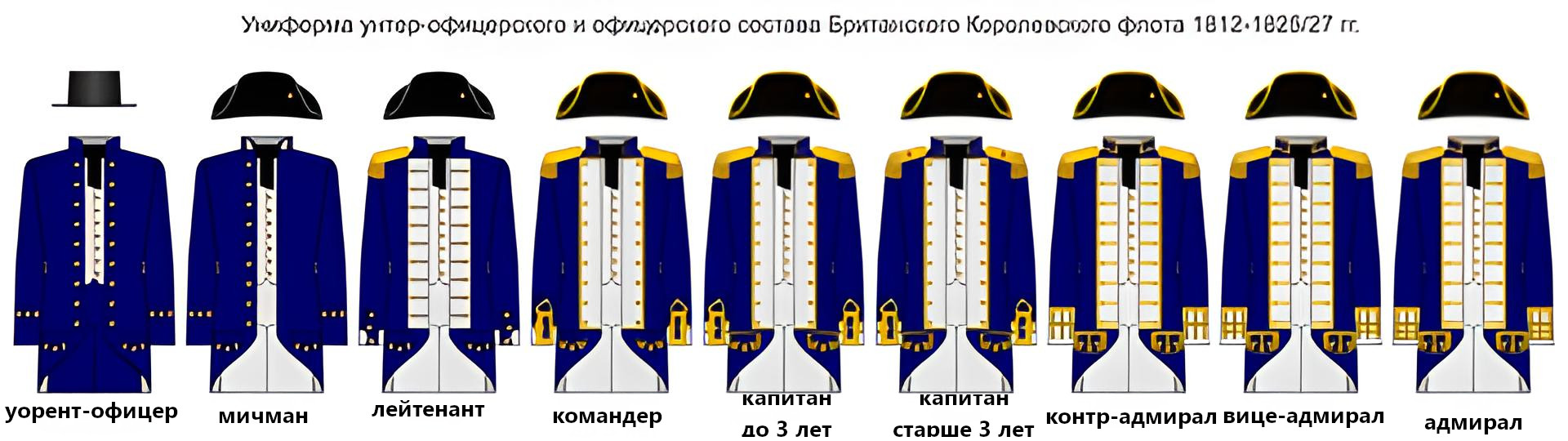

Знаками различия генералов в начале XIX века было расположение пуговиц и витых петлиц (шнурков) на груди (и животе) камзола, на рукавах и на фалдах сзади.

У фельдмаршала пуговиц было много (6-10) и они располагались равномерно. У генерала пуговиц было меньше (вроде бы строго четыре),

но и они располагались равномерно. У генерал-лейтенанта пуговицы и шнурки группировались по три, у генерал-майора — по две.

У бригадного генерала они шли неровно — одна, просвет, две...

Знаками различия генералов в начале XIX века было расположение пуговиц и витых петлиц (шнурков) на груди (и животе) камзола, на рукавах и на фалдах сзади.

У фельдмаршала пуговиц было много (6-10) и они располагались равномерно. У генерала пуговиц было меньше (вроде бы строго четыре),

но и они располагались равномерно. У генерал-лейтенанта пуговицы и шнурки группировались по три, у генерал-майора — по две.

У бригадного генерала они шли неровно — одна, просвет, две...

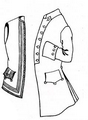

Важным элементом офицерской формы являлись наплечные эполеты из золотого или серебряного галуна (в зависимости от цвета полкового металла). Правда, длительное время офицеры не утруждали себя строгим соблюдением единообразия эполетов. Причиной были как размытость часто сменяемых уставных предписаний по этому вопросу, так и невероятное многообразие учрежденных видов полковых, батальонных и ротных эполет, которое было почти невозможно запомнить и строго соблюдать. В этой пестроте офицерских знаков различия можно выделить только некоторые более-менее единые правила. Обычно эполеты имели цвет, соответствующий предписанному данному полку цвету приборного металла (пуговиц) – золотой или серебряный. Но уже форма и материал, из которого сделаны эполеты, были самыми разными. До 1810 года офицеры могли использовать как эполеты, обшитые золоченым или серебряным галуном, так и полностью металлические эполеты; лишь в 1810 году металлические эполеты были полностью отменены новым предписанием устава. Довольно строго соблюдалось правило, по которому обер-офицеры (от энсина до капитана) имели только один эполет (с бахромой) на правом плече, а штаб-офицеры (от майора до полковника) и генералы носили два эполета с бахромой – на обоих плечах. Однако ношение обер-офицерами одного эполета на правом плече было обязательным только для центральных рот; обер-офицеры фланговых рот (гренадерских и легких) носили по два погона, соединенных с особым отличием – так называемыми наплечными «крыльцами», украшенными нашитым галуном. Причем вышивка этих «крылец» была очень разнообразной, отличной от других в каждом полку — по виду рисунка этих «крылец» вполне можно было определить, в какой именно части служит их владелец.

Важным элементом офицерской формы являлись наплечные эполеты из золотого или серебряного галуна (в зависимости от цвета полкового металла). Правда, длительное время офицеры не утруждали себя строгим соблюдением единообразия эполетов. Причиной были как размытость часто сменяемых уставных предписаний по этому вопросу, так и невероятное многообразие учрежденных видов полковых, батальонных и ротных эполет, которое было почти невозможно запомнить и строго соблюдать. В этой пестроте офицерских знаков различия можно выделить только некоторые более-менее единые правила. Обычно эполеты имели цвет, соответствующий предписанному данному полку цвету приборного металла (пуговиц) – золотой или серебряный. Но уже форма и материал, из которого сделаны эполеты, были самыми разными. До 1810 года офицеры могли использовать как эполеты, обшитые золоченым или серебряным галуном, так и полностью металлические эполеты; лишь в 1810 году металлические эполеты были полностью отменены новым предписанием устава. Довольно строго соблюдалось правило, по которому обер-офицеры (от энсина до капитана) имели только один эполет (с бахромой) на правом плече, а штаб-офицеры (от майора до полковника) и генералы носили два эполета с бахромой – на обоих плечах. Однако ношение обер-офицерами одного эполета на правом плече было обязательным только для центральных рот; обер-офицеры фланговых рот (гренадерских и легких) носили по два погона, соединенных с особым отличием – так называемыми наплечными «крыльцами», украшенными нашитым галуном. Причем вышивка этих «крылец» была очень разнообразной, отличной от других в каждом полку — по виду рисунка этих «крылец» вполне можно было определить, в какой именно части служит их владелец.

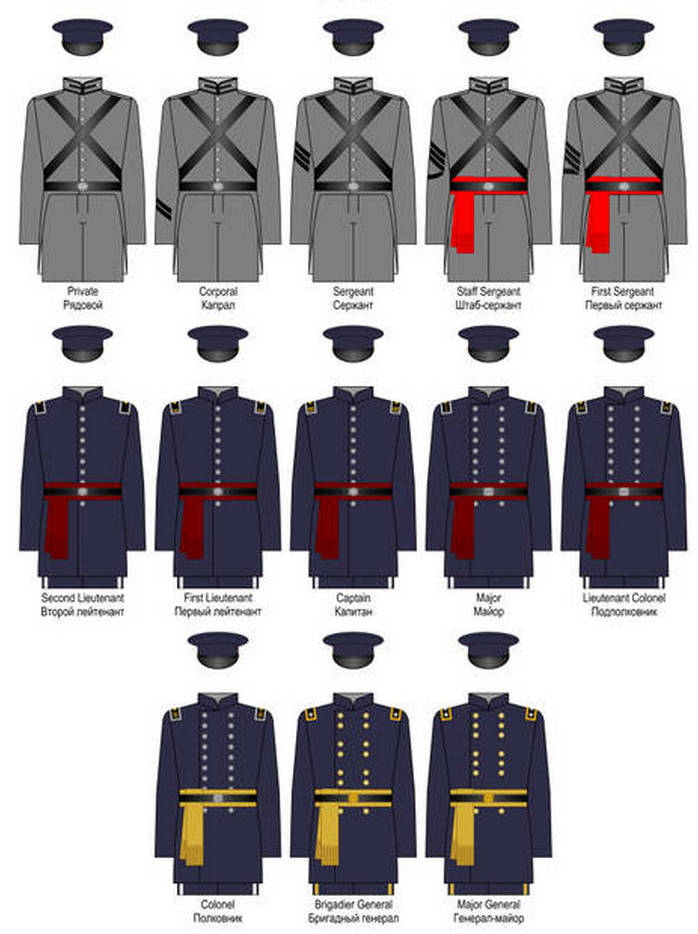

Техас был независимым в 1839–1846 годах.

Звания его армии в основном дублировали звания и знаки различия США.

Особенности техасской системы званий и знаков различия:

в кавалерии присутствовал чин ланс-капрала, которого не было в пехоте (один шеврон на рукаве ниже локтя).

Знаки различия ланс-капрала и капрала размещались под локтем.

Техас был независимым в 1839–1846 годах.

Звания его армии в основном дублировали звания и знаки различия США.

Особенности техасской системы званий и знаков различия:

в кавалерии присутствовал чин ланс-капрала, которого не было в пехоте (один шеврон на рукаве ниже локтя).

Знаки различия ланс-капрала и капрала размещались под локтем. | Звание | Первая война за независимость (1775-1783) | Вторая война за независимость (1812-1814) | 1821-1829 | Война с Мексикой (1833-1848) | Гражданская война (1861-1865) | Индейские войны (1876-1890) | Испанская война (1898) | Первая мировая война (1917-1921) | Вторая мировая война (1939-1945) | 1946-1968 | 1968-1987 | 1987-2004 | Сейчас (2024 год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1775-1780 | 1780-1783 | 1833-1847 | 1847-1848 | Север | Юг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Рядовой |

знаков различия нет |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Младший капрал (с 1920 года рядовой первого класса) |

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Капрал |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

специалист 4 / специалист специалист 4 / специалист

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Сержант |

|

|

|

|

|

|

|

|

|  до 1942 года

|

специалист 5 специалист 5  c 1951 года

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Сержант снабжения роты |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Постоянный (стабильный; stable) сержант, штаб-сержант |

|

|

специалист 6 специалист 6

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Повар-сержант, техник-сержант, сержант первого класса |

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Первый сержант |

|

|

|

|

|

|  до 1942 года

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ордонанс-сержант, Флаг-сержант (colour который)

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Квартирмейстер-сержант, полковой сержант-квартирмейстер |

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Батальонный сержант-майор |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Полковой сержант-майор, мастер-сержант (старшина) |

|

|  специалист 7 специалист 7

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Первый сержант |  c 1942 года

|  специалист 8 специалист 8

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Сержант-майор |

|

|

|

|

|

|

|  специалист 9 специалист 9

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Команд-сержант-майор, Сержант-майор армии США, Старший военный советник

председателя Объединённого комитета начальников штабов Носители этих звания существуют один на дивизию, фронт (зону военных действий), всю армию США

|

|

Младший уорент-офицер

|

| |

|  1956-1972

|

Последний раз это звание было присвоено в 1968 году

Старший уорент-офицер 2

|

| |

|  1956-1972

|

Старший уорент-офицер 3

|

| |  1956-1972

|

Старший уорент-офицер 4

|

| |  1956-1972

|

Старший уорент-офицер 5

|

| |

|

Энсин, второй лейтенант

| |

|

|

|

|

|

|

Первый лейтенант | (слово "лейтенант" значит "помощник")

|

|

|

|

|

Капитан

| |

|

|

|

|

|

|

Адъютант | помощник командира батальона

|

| Майор

| |

|

|

|

|

|

|

Подполковник

| |

Бригад-майор помощник командира полка

|

|

|

|

|

|

Полковник

| |

|

|

|

|

|

|

Бригадный генерал

| |

|

|

|

|

|

|

Генерал-майор

| |

|

|

|

|

|

|

Командующий, генерал-лейтенант

| |

|

|

|

|

|

|

Генерал

|

| |

|

Генерал армии | (=маршал)

|

|

Генералы Грант, потом Шерман, потом Шеридан

| |

|  звание никому не присвоено

Генерал армий | (=генералиссимус)

| |  Першинг

| Дж. Вашингтон (посмертно)

| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

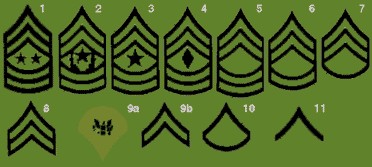

die Erste Kolonne marschiert), а произношение — у слова kernel: кёнл.

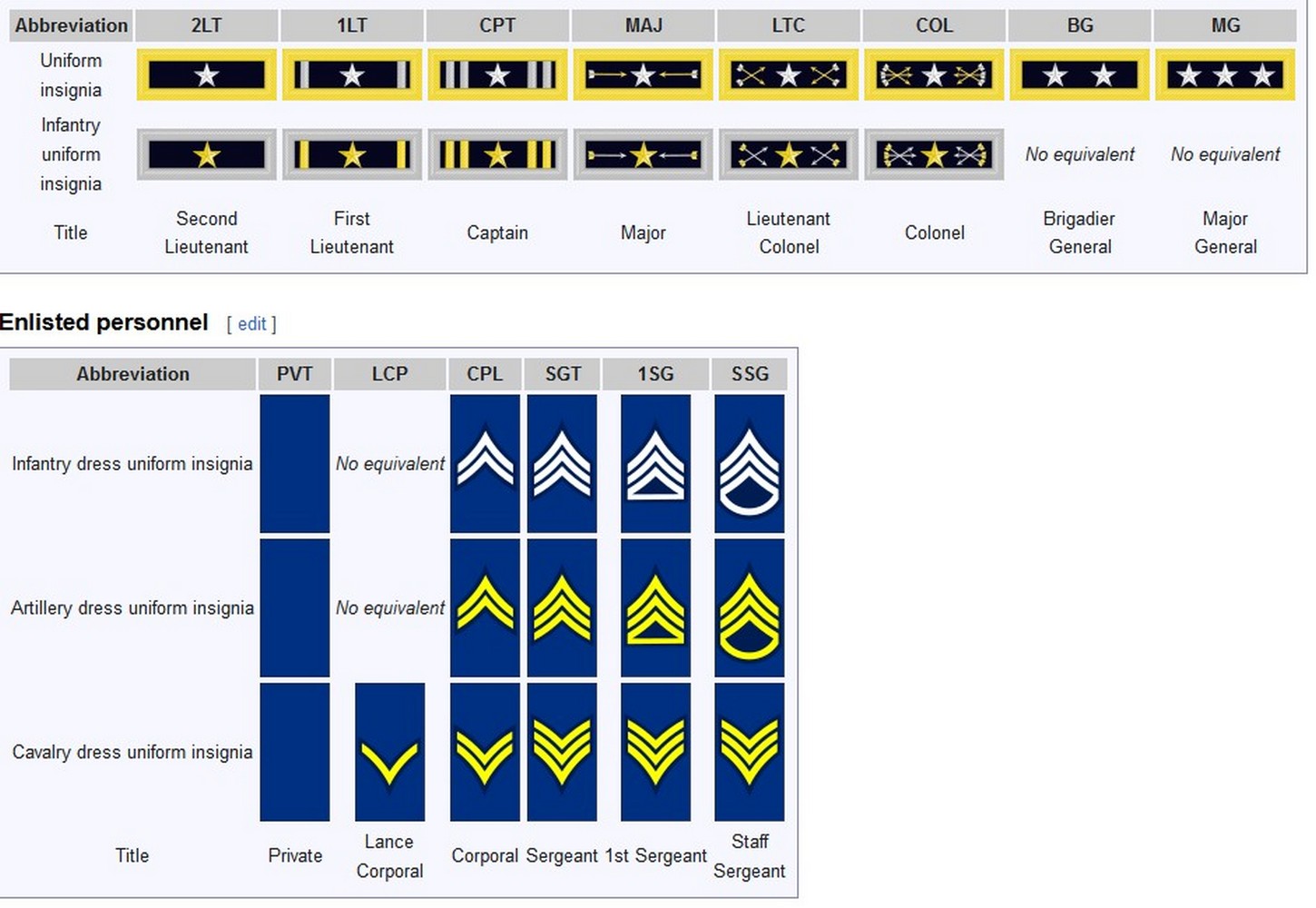

В 1780 году старшие офицеры получают в качестве знаков различия эполеты, причем на оба плеча (в отличие от младших офицеров), звания адъютанта и бригад-майора упраздняются, и вводится звание подполковника (lieutenant-colonel). При этом каких-либо дополнительных знаков различия для идентификации звания внутри категории старшего офицерского состава не предусмотрено.

Знаки различия майора не требовались, пока офицеры носили эполеты: эполеты штаб-офицеров отличались от эполетов обер-офицеров,

поэтому перепутать пустой эполет 2-го лейтенанта и пустой же эполет майора было нереально. Но с отказом от эполет (в 1830-х) вопрос знаков различия майоров встал в полный рост.

До того момента цвет знаков различия был "противу приборного металла": грубо говоря, при серебряной окантовке погон знаки различия были золотые (у пехоты и артиллерии)

и серебряные при золотой окантовке (у кавалерии).

С майором поступили пошло — в 1835 году ему дали такой же "дубовый лист", как у подполковника, но обратного цвета — золотой при золотой окантовке погон и серебряный при серебряном канте.

В 1851 году обрамление погон всех родов войск стало золотым. В результате, подполковник обзавелся серебряным листом,

а майор – золотым. Майорские же эполеты были пустыми, без каких-либо знаков различия, и отличались от эполетов второго лейтенанта только более длинной бахромой.

В 1872 году эполеты упраздняются.

В 1912 году соответствующим приказом по армии был определен унифицированный дизайн знаков различия майора

и подполковника (конкретная форма дубового листа), действующий до сих пор.

Примерно с 1861 года и до ПВМ цвет нашивок сержантов соответствовал родам войск:

пехота — голубой, кавалерия – желтый, артиллерия – красный, стрелки

(«sharpshooters», то, что сейчас называется снайпер

) – зеленый.

В период доминирования дымного пороха шевроны должны были быть достаточно большими, дабы их владельцев подчиненные могли узреть сквозь клубы дыма и на большом расстоянии. После изобретения пироксилинового бездымного пороха надобность в больших шевронах отпала, более того, они стали опасными для хозяев из-за снайперов противника, отстреливавших, в первую очередь, командный состав. Поэтому знаки различия постепенно уменьшались в размерах.

В 1902 году шевроны вновь повернули «углом вверх». К этому моменту их количество и многоцветие было столь велико, что далеко не все военнослужащие могли определить род войск и занятие обладателей шевронов.

Помимо цвета, на шевроне появились еще и эмблемы службы — две переплетенные змеи у медиков, замок с башнями у инженеров, семафор у службы связи и т.д.

Чтобы упорядочить весь этот хаос, военным ведомством США было принято решение об унификации шевронов.

Циркуляром Военного министерства от 30 ноября 1905 года было формально закреплено положение шевронов на обоих рукавах выше локтя углом вверх, а также определен их цвет в зависимости от рода войск: артиллерия – алый, кавалерия – желтый, инженерная служба – алый с оранжевым, медицинская служба – красно-коричневый с белым, пехота – голубой, служба обеспечения боеприпасами – черная с алым, служба связи – оранжевый с белым, интендантская служба – темно-желтый.

Шевроны, применявшиеся в период ПМВ, в большинстве своем были оливково-серого цвета, что делало их менее заметными на фоне оливковой же военной формы. На этот момент типов шевронов было 80, что превращало жизнь интендантов в сущий ад.

На Первой мировой войне внезапно выяснилось, что синие мундиры офицеров не способствуют их выживанию на поле боя (японцы заметили это ещё в русско-японскую, а англичане в бурских войнах). Офицеров начали переодевать в оливковую форму (того же примерно цвета и кроя, что у сержантов и рядовых) и тут понадобились знаки различия второго лейтенанта (до сих пор он отличался от рядовых цветом мундира). По принципу "наименьших изменений" второму лейтенанту дали золотой "слиток" по аналогии с золотым "дубовым листом" майора.