Звания и знаки различия (справочник)

Звания и знаки различия (справочник)

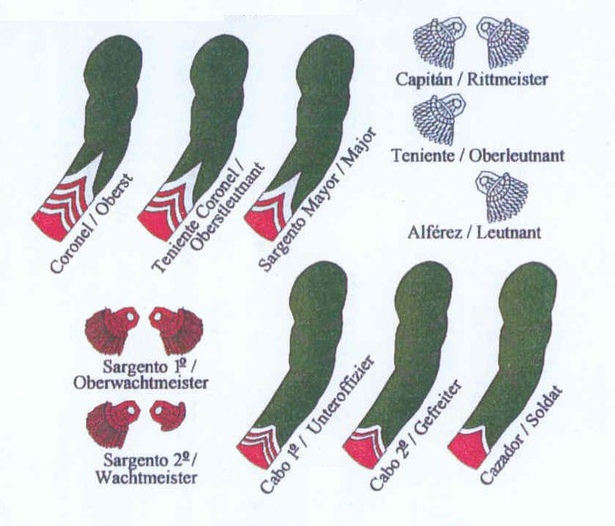

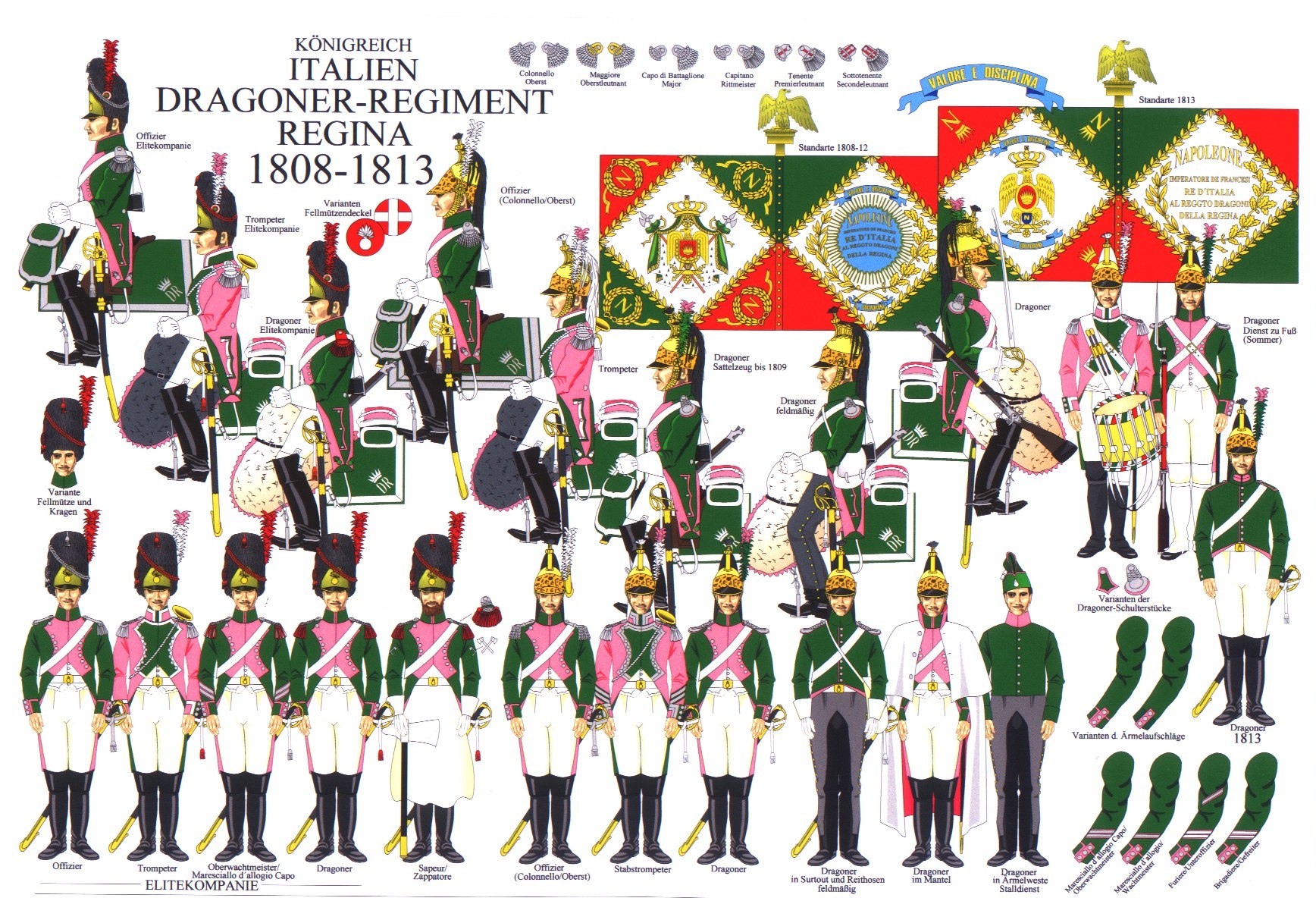

В марионеточных государствах имени Наполеона перенимали строй, звания и знаки различия Французской армии. Мюрат у себя в Неаполе звания взял исторически привычные, испанские, а знаки различия - французские. Самих солдат (и офицеров) он вербовал из осужденных преступников, поскольку желающих служить добровольно катастрофически не хватало, а Наполеон требовал подкрепления. При этом форму своих войск Мюрат разрабатывал лично и менял чуть ли не каждый год, не доиграл мужик в солдатиков.

Первая антифранцузская (контрреволюционная) коалиция (1792—1797):

| Противники Франции | Союзники Франции |

|---|---|

| Великобритания, Пруссия, Неаполь, Тоскана, Австрия, Испания, Нидерланды, Россия | Франция |

Вторая антифранцузская коалиция (1798—1802):

| Противники Франции | Союзники Франции |

|---|---|

| Россия (до 1801 года), Великобритания, Османская империя, Священная Римская империя, Неаполитанское королевство, Австрия, Португалия, Швеция (до 1800 года) | Франция, Испания, Пруссия, Россия (с 1801 года), Швейцария, Дания, Швеция (с 1800 года) и северо-итальянские республики. |

Третья антифранцузская коалиция (1805):

| Противники Франции | Союзники Франции |

|---|---|

| Россия, Великобритания, Австрия, Швеция | Франция, Испания, Итальянское королевство (король - сам Наполеон, вице-король - Евгений Богарне), Швейцария, поляки и немецкие курфюршества - Бавария, Вюртемберг, Баден. |

Четвертая антифранцузская коалиция (1806—1807):

| Противники Франции | Союзники Франции |

|---|---|

| Англия, Россия, Пруссия, Саксония, Швеция, Сицилия | Франция, королевство Италия, Голландское королевство, Швейцария, Испания, польские легионы, Османская империя |

Пятая антифранцузская коалиция (1809):

| Противники Франции | Союзники Франции |

|---|---|

| Австрия, Англия и Испания (представленной временным правительством - верховной хунтой) | Франция, Итальянское королевство, Неаполитанское королевство (королевствует Мюрат), Испанское королевство (король - брат Наполеона Жозеф), Голландское королевство, Швейцария, Варшавское герцогство, Дания. |

В 1812 году Наполеон напал на Россию и началось «нашествие двунадесяти языков». Создавать по этому поводу коалицию никто не торопился, летом Англия и Россия подписали мирный договор (до того они были в состоянии войны), в Испании из-за восстания застряло около 200-300 тысяч французских войск, а Швеция заключила антинаполеоновский союз с Россией, но шведские войска в войне не участвовали.

В Россию вторглось от 250 до 400 тысяч боевых частей. Всего численность армии оценивают в 600+ тысяч человек. Бородино русская армия проиграла, Москва, спаленная пожаром, французу отдана была (с). А дальше всё пошло не по плану.

В декабре 1812 года остатки французской армии были изгнаны из пределов России, а французский язык обогатился фразой "Березина тоталь". Неман (западную границу России) смогло пересечь менее 70 тысяч человек (всех в сумме - французов, немцев, поляков, швейцарцев и т.д.). Разгром был полный.

Шестая антифранцузская коалиция (1812—1814):

| Противники Франции | Союзники Франции |

|---|---|

| Россия, Швеция, Великобритания, Австрия и Пруссия (последние две до начала 1813 года были союзниками Франции) | Франция, Итальянское королевство, Неаполитанское королевство, Испанское королевство, Швейцария, Варшавское герцогство, Дания. |

| На Пиренейском полуострове с Наполеоном воевали Испания, Португалия и Англия |

1 марта 1815 года пожизненный (без права передачи титула по наследству) король Эльбы Наполеон I исчез с Эльбы и возник во Франции. Охранявшие покой Европы от маленького корсиканца французская и английская эскадры доблестно проспали это событие. Англичане вообще ничего не заметили, а французы остановили эскадру Наполеона, опросили ее и, не заметив ничего страшного, разрешили плыть дальше.

Движение Наполеона на Париж было чередой фантастических успехов - Бонапарт успешно уговаривал местные власти, население и высланные против него войска примкнуть к императору.

20 марта 1815 года, через двадцать дней после высадки на французское побережье, Наполеон Бонапарт без единого выстрела вошёл в Париж и стал снова главой Франции:

«Его императорское величество вступает в верный ему Париж».

В ответ на побег Наполеона с Эльбы была создана седьмая антифранцузская коалиция (1815):

| Противники Франции | Союзники Франции |

|---|---|

| Великобритания, Австрия, Россия, Пруссия, Нидерланды, Испания, Швеция и ряд германских государств | Франция и Неаполитанское королевство Мюрата |

Наполеон был отправлен на остров святой Елены, где и умер.

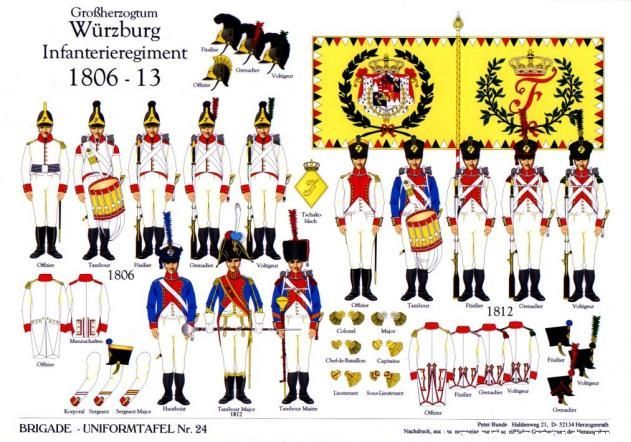

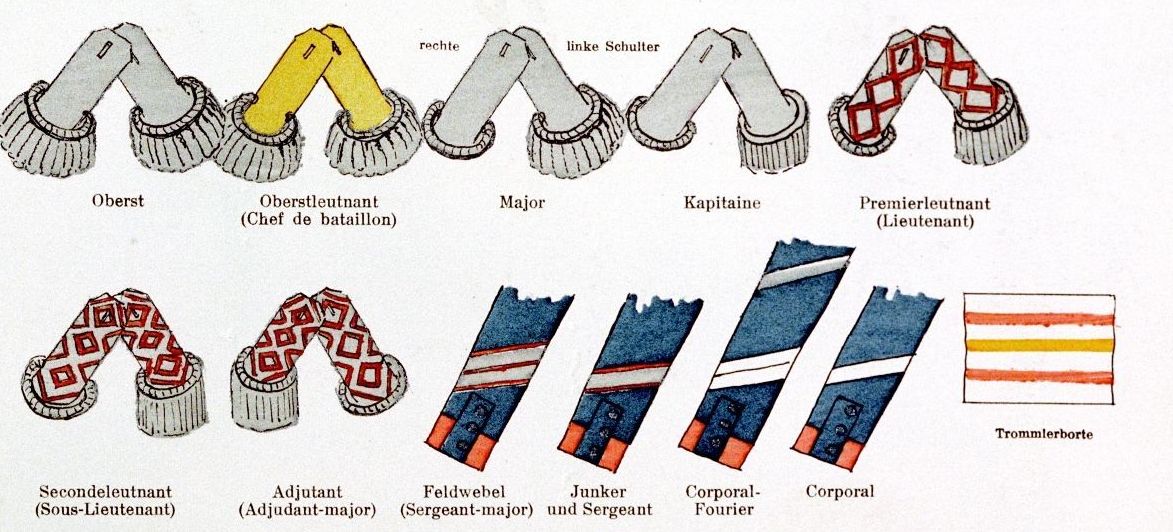

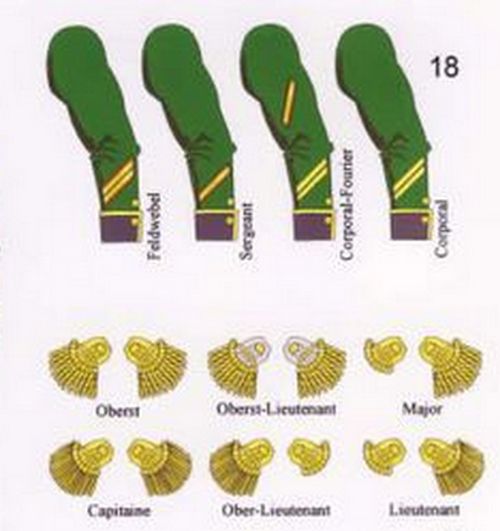

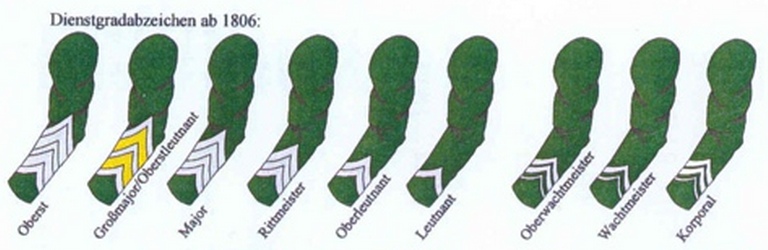

| Франция | Неаполь | Британия | Османская империя | Пруссия | Россия | Австрия | Дания | Швеция | Батавская республика | Голландия | Бавария | Саксония | Саксен-Майнинген | Вюрцбург | Вюрт| Португалия

| |

Рядовой

Рядовой

| знаков различия нет

| знаков различия нет

| знаков различия нет |  Солдат

Солдат

|

Рядовой

Рядовой

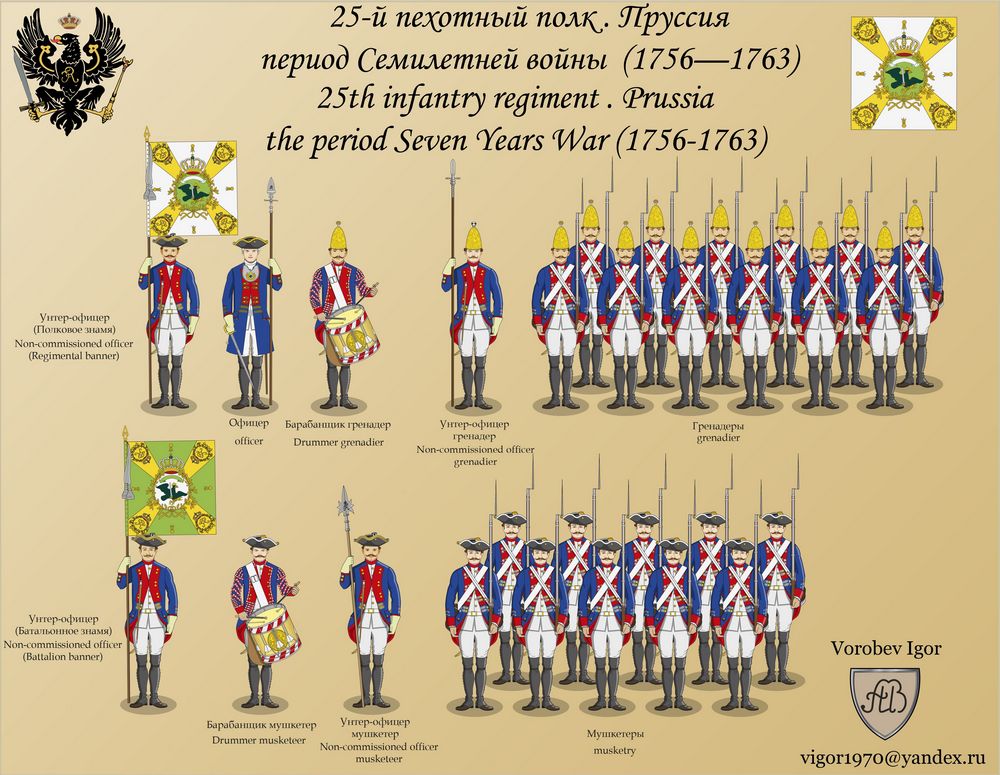

| знаков различия нет Солдатгемайнер (Gemeiner). В зависимости от рода войск он мог быть драгОнер (Dragoner), гренадир (Grenadier), хузар (Husar), егер (Jäger), фюзилир (Füsilier), канонир (Kanonier), мускетир (Musketier), пионир (Pionier) или улан (Ulan)

|

Рядовой

Рядовой

|  Рядовой

Рядовой

| знаков различия нет

|  Рядовой

Рядовой

|  Рядовой

Рядовой

|  Рядовой

Рядовой

|  Рядовой

Рядовой

Рядовой |

|  Рядовой

Рядовой

|  Рядовой

Рядовой

|

Рядовой

Рядовой

|  Soldato

Soldato

|

Капрал

Капрал

Капрале

|

|  Младший капрал

Младший капрал

| |  Гефрайтер

Гефрайтер

| |

ГефрайтерВ егерях он звался патрулленфюрер (Patrouillenführer), в артиллерии – формайстер (Vormeister).

|

Вице-капрал

Вице-капрал

|  Вице-капрал

Вице-капрал

|

|

|  Гефрайтер

Гефрайтер

|  Гефрайтер

Гефрайтер

Гефрайтер |

|

|  Anspecada

Anspecada

|

Капрал-фурьер

Капрал-фурьер

Капрале-фурьер

|

|  Капрал

Капрал

|  Десятник

Десятник

| |  Капрал, в артиллерии Feuerwerker

Капрал, в артиллерии Feuerwerker

|

Капрал

Капрал

|  Капрал

Капрал

|  Капрал

Капрал

|

Капрал

Капрал

|  Капрал

Капрал

|  Капрал

Капрал

|  Капрал

Капрал

Капрал |

|  Капрал

Капрал

|  Капрал

Капрал

|

|  Cabo

Cabo

|

Сержант

Сержант

Серженте

|

|  Сержант

Сержант

|  Знаменосец

Знаменосец

|  Унтер-офицер

Унтер-офицер

|

Унтер-офицер

Унтер-офицер

|

|  Сержант

Сержант

|  Сержант

Сержант

|  Капрал-фурьер

Капрал-фурьер

|  Сержант

Сержант

|  Сержант

Сержант

|

Унтер-офицер |

|  Унтер-офицер

Унтер-офицер

|  Сержант

Сержант

|

Сержант

Сержант

|  Furier

Furier

|

Сержант-шеф

Сержант-шеф

Серженто-мажоре

|

|  Флаг-сержант

Флаг-сержант

|  Вестник

Вестник

|

|

Портупей-прапорщик

Портупей-прапорщик

|

|

|

|

|  Сержант-майор

Сержант-майор

|

|  Segundo Sargento

Segundo Sargento

|  Адъютант

Адъютант

Софициале аютанте

|

|  Старший сержант

Старший сержант

|  Главный вестник

Главный вестник

|  Фельдфебель

Фельдфебель

|

Фельдфебель

Фельдфебель

|

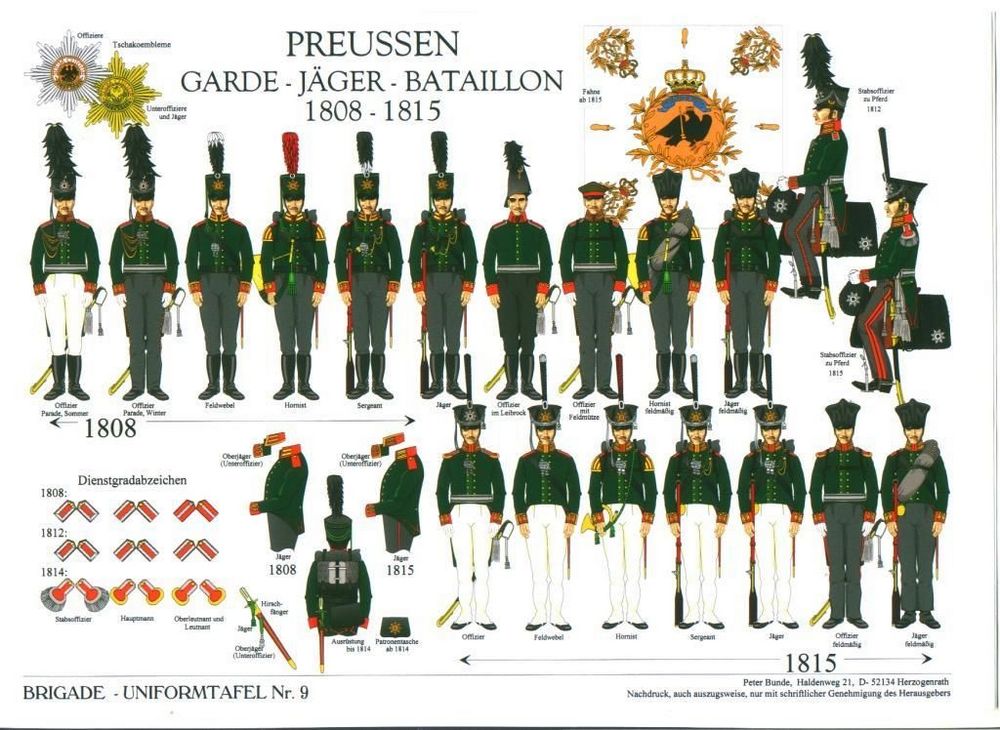

ФельдфебельВ егерях – оберъегер (Oberjäger), в кавалерии – вахтмайстер (Wachtmeister), в артиллерии оберфойерверкер (Oberfeuerwerker).

|

Фельдфебель

Фельдфебель

|  Команд-сержант

Команд-сержант

|

|  Фельдфебель

Фельдфебель

|  Фельдфебель

Фельдфебель

|  Фельдфебель

Фельдфебель

|  Фельдфебель

Фельдфебель

Фельдфебель |

|  Фельдфебель

Фельдфебель

|

|

Фельдфебель

Фельдфебель

|  Primeiro Sargento

Primeiro Sargento

|  Аспирант

Аспирант

|

|

|

| |

Прапорщик

Прапорщик

| знаков различия не нашел (юнкер; дворянин не офицерского чина)

Фенрихь

Фенрихь

|  Фенрих

Фенрих

|

|  Фенрих

Фенрих

|  Обер

Обер

|

|  Trumpeter

Trumpeter

|

|

|  Porta-Bandeiro

Porta-Bandeiro

|

Подпомощник

Подпомощник

Соттотененте

|

|

Энсин (прапорщик)

Энсин (прапорщик)

| |  Лейтенант

Лейтенант

|  Лейтенант

Лейтенант

|

Подпоручик

Подпоручик

|  Унтер-лейтенант, фойерверкс

Унтер-лейтенант, фойерверкс |  Второй лейтенант

Второй лейтенант

|  Второй лейтенант

Второй лейтенант

|

|  Второй лейтенант

Второй лейтенант

| Лейтенант

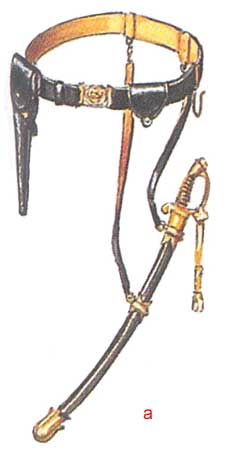

|  + офицерский пояс с кистями + офицерский пояс с кистями

|  Унтер-лейтенант

Унтер-лейтенант

Унтер-лейтенант |  + офицерский пояс с кистями + офицерский пояс с кистями

|  Унтер-лейтенант

Унтер-лейтенант

|  Су-лейтенант

Су-лейтенант

|  Второй лейтенант

Второй лейтенант

|  Alferes

Alferes

|

Помощник, заместитель

Помощник, заместитель

Тененте

|

|

Лейтенант

Лейтенант

|  Помощник

Помощник

|  Обер-лейтенант

Обер-лейтенант

|  Обер-лейтенант

Обер-лейтенант

|

Поручик

Поручик

|  Обер-лейтенант, фоейрверкс

Обер-лейтенант, фоейрверкс |  Первый лейтенант

Первый лейтенант

|  Первый лейтенант

Первый лейтенант

|  Лейтенант

Лейтенант

|  Лейтенант

Лейтенант

|  Лейтенант

Лейтенант

Обер-лейтенант

|  + офицерский пояс с кистями + офицерский пояс с кистями

|  Первый лейтенант

Первый лейтенант

Лейтенант |  + офицерский пояс с кистями + офицерский пояс с кистями

|  Обер-лейтенант

Обер-лейтенант

|  Лейтенант

Лейтенант

|  Первый лейтенант

Первый лейтенант

|  Tenente

Tenente

|

Командир

Командир

Капитано

|

|

Капитан

|  Сотник

Сотник

|  Гауптман

Гауптман

|  Гауптман

Гауптман

|

Штабс-капитан

Штабс-капитан

|  Гауптман, риттмайстер, фойерверкс

Гауптман, риттмайстер, фойерверкс |  Капитан

Капитан

|  Капитан-лейтенант

Капитан-лейтенант

|  Капитан

Капитан

|  Капитан

Капитан

|  Капитан

Капитан

Гауптман

|  + офицерский пояс с кистями + офицерский пояс с кистями

|  Гауптман

Гауптман

Гауптман |  + офицерский пояс с кистями + офицерский пояс с кистями

|  Гауптман

Гауптман

|  Гауптман

Гауптман

|  Гауптман

Гауптман

|  Capitao

Capitao

|  Капитан-адъютант-майор или штабс-капитан

Капитан-адъютант-майор или штабс-капитан

|

|

|  Начальник колонны

Начальник колонны

| |

Капитан

Капитан

| |  Капитан

Капитан

|

|

|

| |

Комендант, шеф батальона, шеф эскадрона

Комендант, шеф батальона, шеф эскадрона  Второй майор

Второй майор

Капо батальоне

|

|  Майор

Майор

|  Полковой казначей

Полковой казначей  Тысяцкий

Тысяцкий

|  Майор

Майор

|  Майор

Майор

|

Майор

Майор

|

Майор, обрист

Майор, обрист |  Майор

Майор

|  Майор

Майор

|  Майор

Майор

|  Майор

Майор

|  Майор

Майор

Майор

|  + офицерский пояс с кистями + офицерский пояс с кистями

|  Майор

Майор

Майор |  + офицерский пояс с кистями + офицерский пояс с кистями

|  Майор

Майор

|  Майор

Майор

|  Майор

Майор

|  Sargento-Mor

Sargento-Mor

|

Майор, помощник полковника

Майор, помощник полковника

Мажоре

|

|  Лейтенант-полковник

Лейтенант-полковник

|  Заместитель командира полка

Заместитель командира полка

|  Оберст-лейтенант

Оберст-лейтенант

|  Оберст-лейтенант

Оберст-лейтенант

|

Подполковник

Подполковник

|

Оберст-лейтенант

Оберст-лейтенант

|  Оверст-лейтенант

Оверст-лейтенант

|  Оверст-лейтенант

Оверст-лейтенант

|  Оверсте-лейтенант

Оверсте-лейтенант

|  Помощник оберста

Помощник оберста

|  Подполковник

Подполковник

Оберст-лейтенант

|  + офицерский пояс с кистями + офицерский пояс с кистями

|  Оберст-лейтенант

Оберст-лейтенант

Оберст-лейтенант |  + офицерский пояс с кистями + офицерский пояс с кистями

|  Оберст-лейтенант

Оберст-лейтенант

|  Оберст-лейтенант

Оберст-лейтенант

|  Tenente Coronel

Tenente Coronel

|  Второй полковник

Второй полковник

Полковник

Полковник

Колонело

|

|  Полковник

Полковник

|  Командир полка

Командир полка

|  Оберст

Оберст

|  Оберст

Оберст

|

Полковник

Полковник

|

Оберст или обрист

Оберст или обрист

Oberst Inhaber (шеф полка) |  Оверст

Оверст

|  Оверст

Оверст

|  Оверсте

Оверсте

|  Полковник

Полковник

|  Полковник

Полковник

Оберст

|  + офицерский пояс с кистями + офицерский пояс с кистями

|  Оберст

Оберст

Оберст |  + офицерский пояс с кистями + офицерский пояс с кистями

|  Оберст

Оберст

|  Оберст

Оберст

|  Оберст

Оберст

|  Oberst-Coronel

Oberst-Coronel

|

Бригадир королевских армий, шеф бригады

Бригадир королевских армий, шеф бригады

Аютанте ди кампо

|

|

Бригадный генерал

Бригадный генерал

|

|

|

|

|

|  Бригадный генерал

Бригадный генерал

|

Бригадный генерал

Бригадный генерал

Марешаль ди кампо

|

|

Генерал-майор

Генерал-майор

|  Командир бригады

Командир бригады

|  Генерал-майор

Генерал-майор

|  Генерал-майор

Генерал-майор

|

Генерал-майор

Генерал-майор

|

Генерал-майор

Генерал-майор

|  Генерал-майор

Генерал-майор

|  Генерал-майор

Генерал-майор

|  Генерал-майор

Генерал-майор

|  Генерал-майор

Генерал-майор

|

Генерал-майор

Генерал-майор

|  Генерал-майор

Генерал-майор

Генерал-майор |

Генерал-лейтенант

|  Генерал-майор

Генерал-майор

|

Дивизионный генерал

Дивизионный генерал

Тененто генерале

|

|

Генерал-лейтенант

Генерал-лейтенант

|  Командир дивизии

Командир дивизии

|  Генерал-лейтенант

Генерал-лейтенант

|  Генерал-лейтенант

Генерал-лейтенант

|

Генерал-лейтенант

Генерал-лейтенант

|

Фельд

Фельд |  Генерал-лейтенант

Генерал-лейтенант

|  Генерал-лейтенант

Генерал-лейтенант

|  Генерал-лейтенант

Генерал-лейтенант

|  Генерал-лейтенант

Генерал-лейтенант

|

Генерал-лейтенант

Генерал-лейтенант

|  Генерал-лейтенант

Генерал-лейтенант

|  Генерал-лейтенант

Генерал-лейтенант

|

| |

Генерал

Генерал

| |  Генерал от (инфантерии, кавалерии, артиллерии)

Генерал от (инфантерии, кавалерии, артиллерии)

|  Генерал от (инфантерии, кавалерии, артиллерии)

Генерал от (инфантерии, кавалерии, артиллерии)

|

Генерал от (инфантерии, кавалерии, артиллерии)

Генерал от (инфантерии, кавалерии, артиллерии)

|

Генерал от (инфантерии, кавалерии), фельд

Генерал от (инфантерии, кавалерии), фельд |  Генерал

Генерал

|  Генерал

Генерал

|  Генерал

Генерал

|  Генерал

Генерал с 1811 года

|

Генерал

Генерал

|

|

Генерал аншеф

Генерал аншеф

|

Маршал Франции

Маршал Франции

Король Неаполя (маршал Франции)

| |

Фельдмаршал

Фельдмаршал

|  Султан

Султан

| |

Фельдмаршал

Фельдмаршал

|

Генерал-фельдмаршал

Генерал-фельдмаршал

|  Фельдмаршал

Фельдмаршал

| знаки различия не установлены

|  Фельтмарскал

Фельтмарскал

|

|  Генерал-фельдмаршал

Генерал-фельдмаршал с 1814 года

|

|

Вышитые сложным узором золотом манжеты и воротник

| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

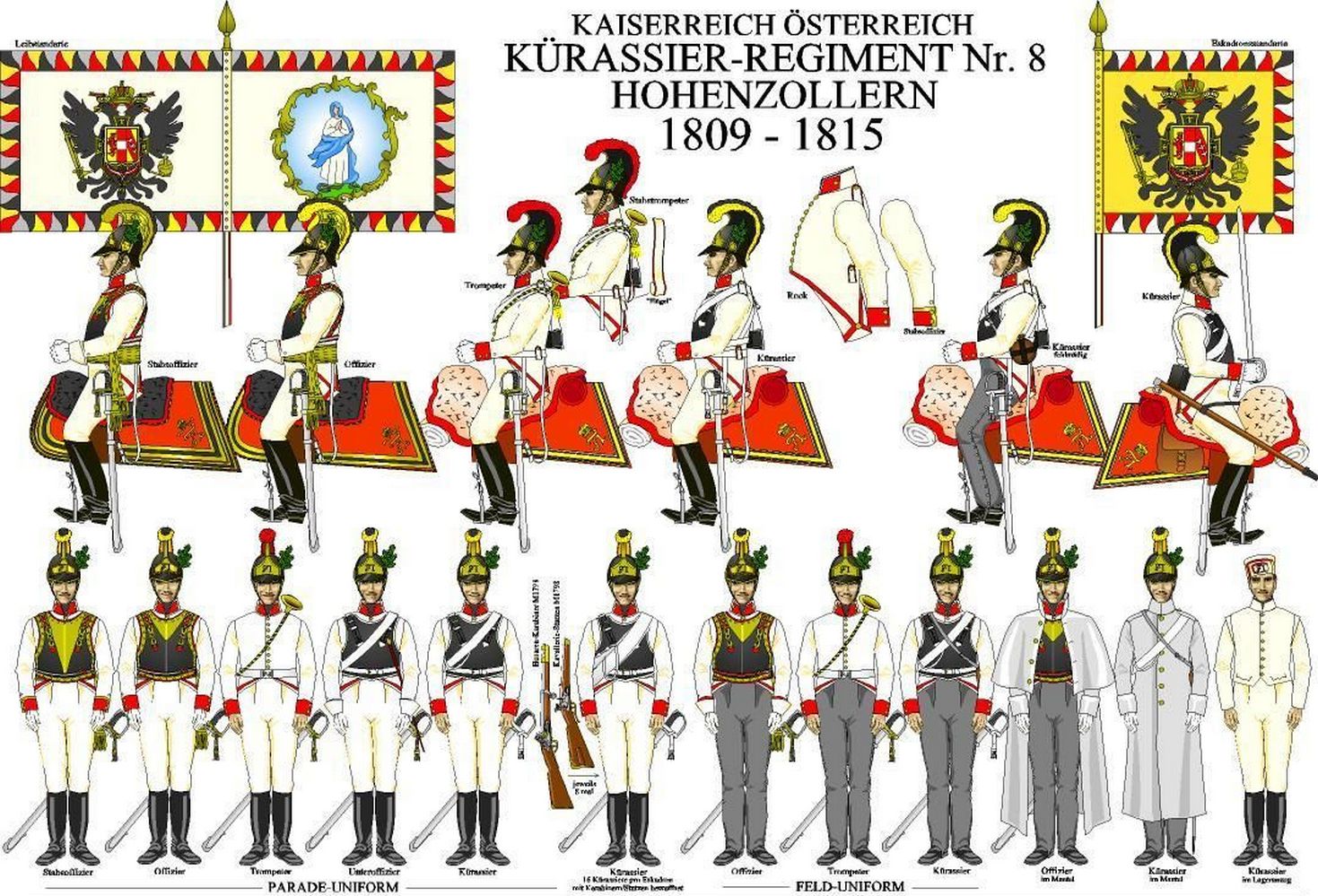

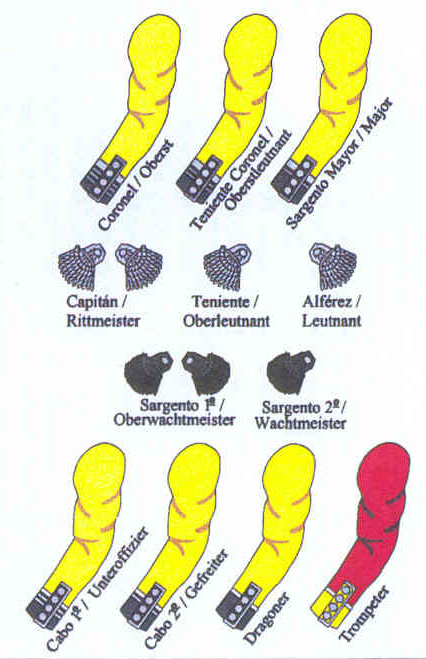

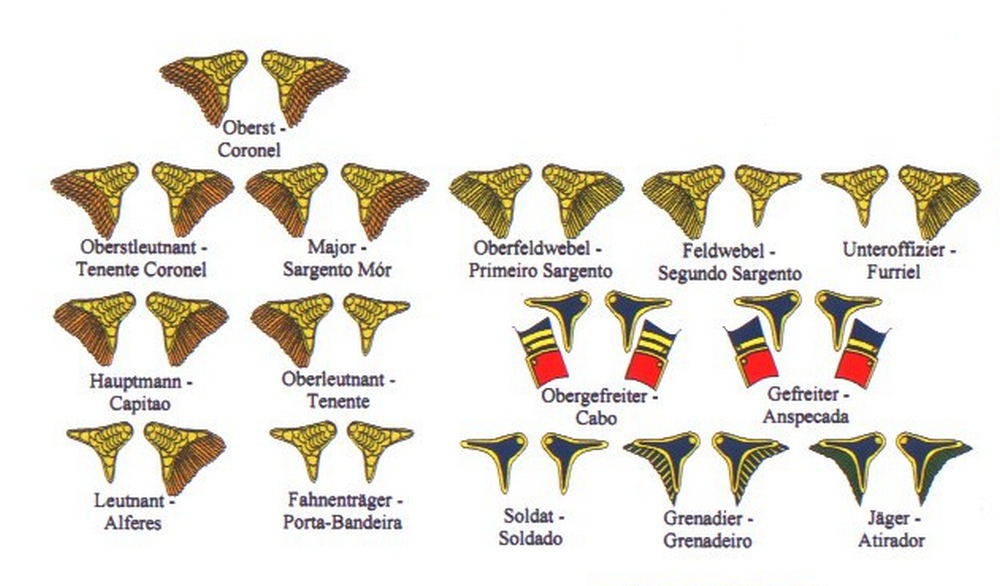

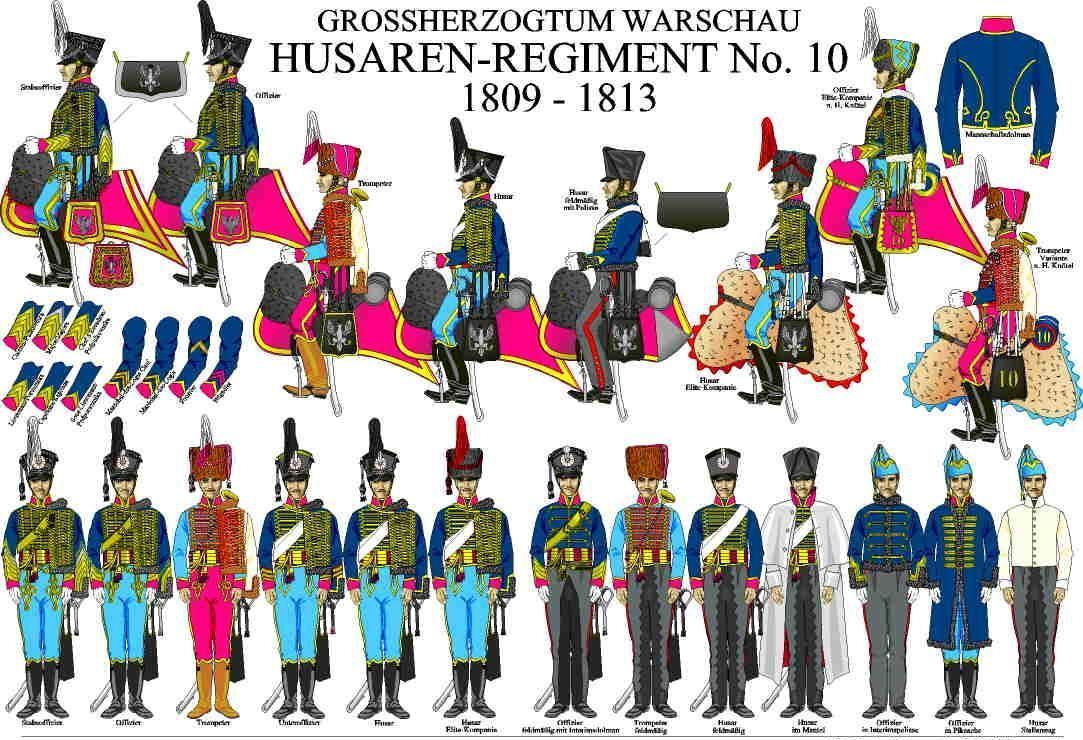

Примеры формы

Примеры формы кавалерии

Примеры формы

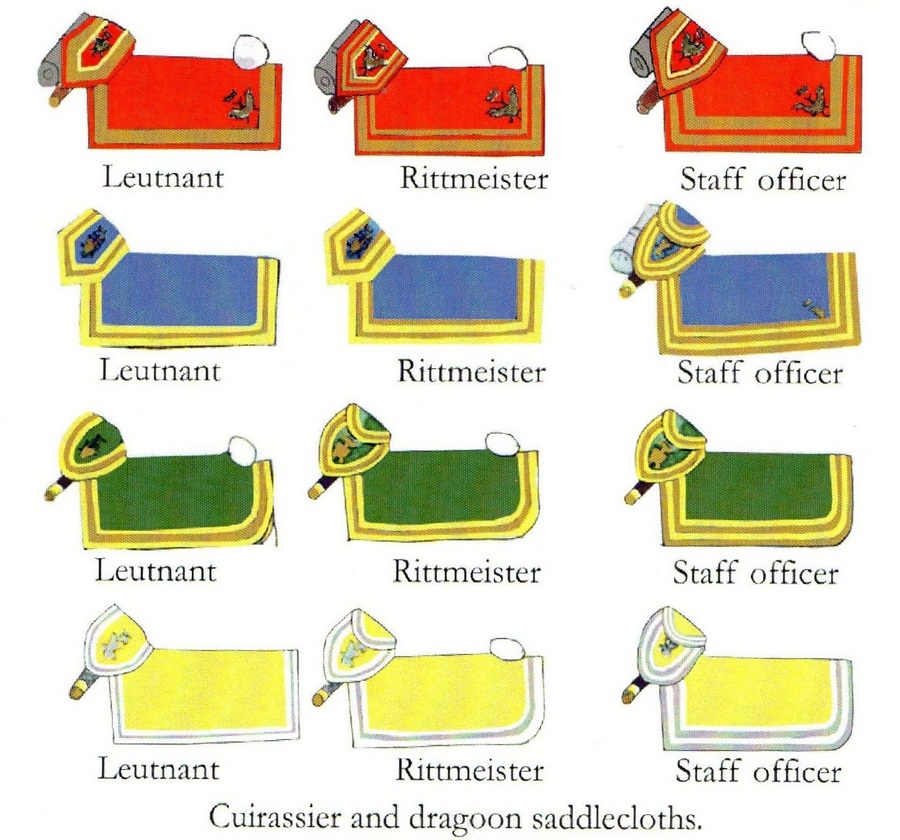

Кавалерийский офицеры имели знаки различия на седлах

То есть кто первый халат надел в седло сел, тот и командир.

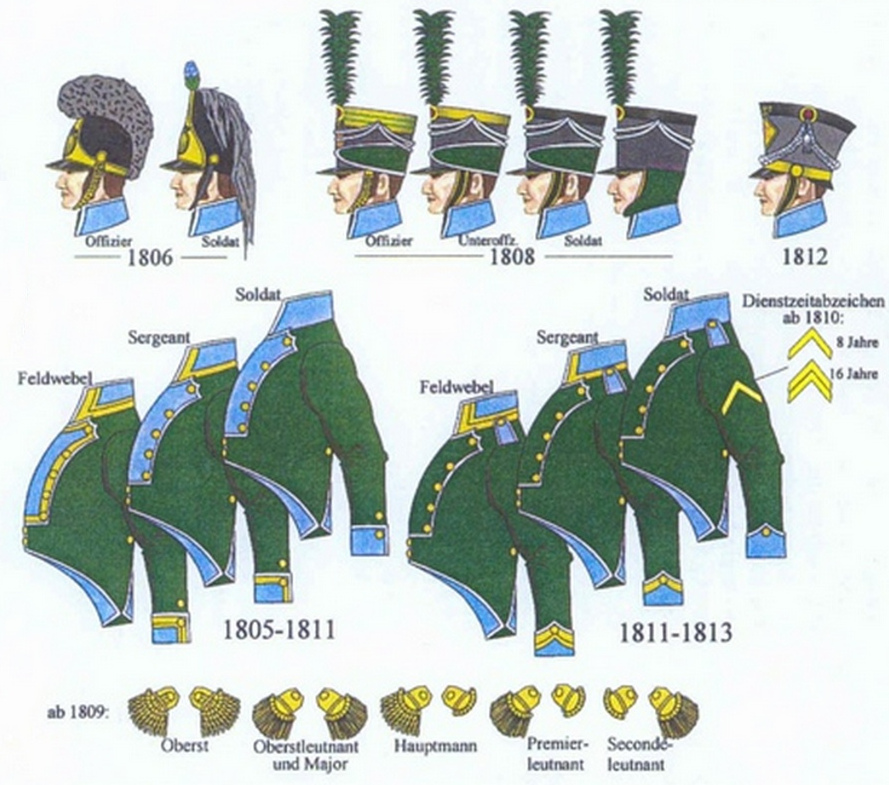

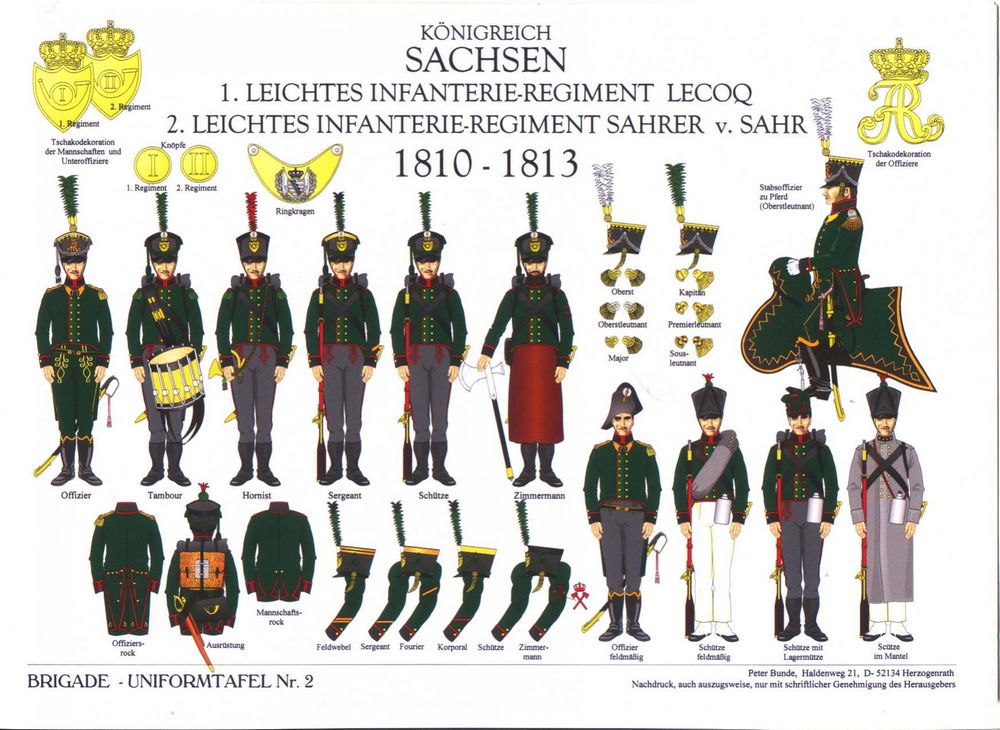

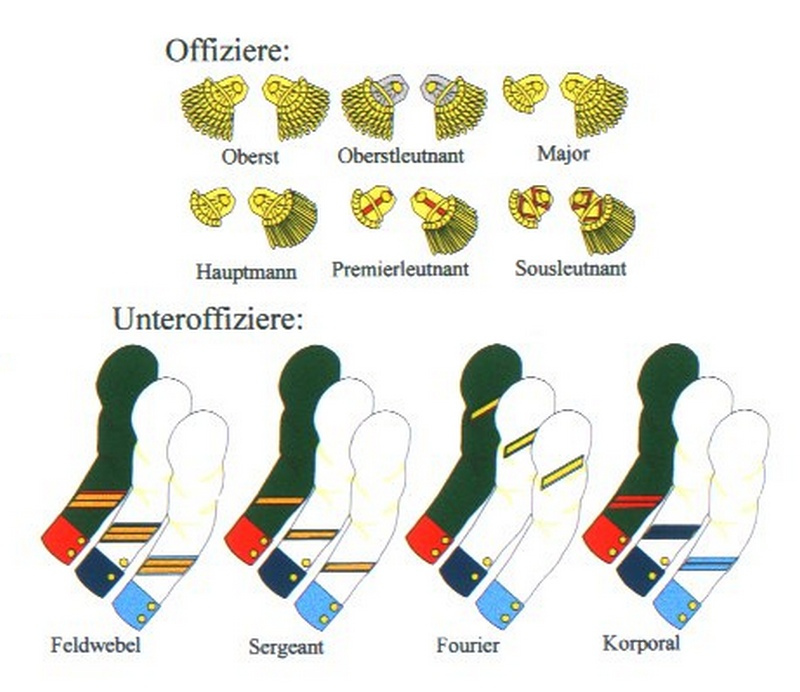

В герцогствах Пфальц и Вестфалии использовали баварские знаки различия - петлицы, офицерские пояса и очень иногда шитьё у унтеров по рукавам.

В Гессене до вторжения Наполеона офицеры отличались яркими отворотами камзола, золотым шитьем по шляпам и по петлицам всех пуговиц камзола, и тростями.

Еще в мелких герцогствах Рейнского союза использовалось шитье по рукавам офицерских камзолов (а-ля Япония в 1904 году), цветные ленточки - темляки на оружии для сержантов и эполеты для обозначения сержантов или, наоборот, офицеров.

Позднее многие армии государств Рейнского союза перешли на французские знаки различия.

Своих верных германских союзников Наполеона поощрял - например, в 1806 году герцогства Бавария и Саксония стали королевствами. У императора Франции были такие полномочия :)

| Россия | Турция | Англия | Франция | Сардиния |

|---|---|---|---|---|

солдат

солдат

|  воин

воин

|

знаков различия нет |

рядовой

рядовой

|

знаков различия нет |

ефрейтор

ефрейтор

|

младший капрал

младший капрал

| |||

унтер-офицер

унтер-офицер

|

онбаши (десятник)

онбаши (десятник)

|

капрал

капрал

|

капрал

капрал

|  капрал

капрал

|

капрал-фурьер

капрал-фурьер

|  старший капрал

старший капрал

| |||

отделенный унтер-офицер

отделенный унтер-офицер

|

чавуш (вестник, глашатай)

чавуш (вестник, глашатай)

|

сержант

сержант

|

сержант

сержант

|  сержант

сержант

|

фельдфебель

фельдфебель

|

башчавуш (главный вестник)

башчавуш (главный вестник)

|

флаг-сержант

флаг-сержант

|

сержант-шеф

сержант-шеф

|  старший сержант

старший сержант

|

подпрапорщик

подпрапорщик

|

старший сержант

старший сержант

| |||

прапорщик

прапорщик

|  прапорщик

прапорщик

|

адъютант

адъютант

| ||

подпоручик

подпоручик

|  Мюлязим-сани (2-й помощник)

Мюлязим-сани (2-й помощник)

|

подлейтенант

подлейтенант

| ||

поручик

поручик

|  Мюлязим (помощник)

Мюлязим (помощник)

|

лейтенант

лейтенант

|

лейтенант

лейтенант

|  лейтенант

лейтенант

|

штабс-капитан

штабс-капитан

|  юзбаши (сотник)

юзбаши (сотник)

|

капитан

капитан

|

капитан

капитан

|  капитан

капитан

|

капитан

капитан

|

колагасы (командир колонны)

колагасы (командир колонны)

|

капитан адъютант-майор

капитан адъютант-майор

| ||

майор

майор

|

бинбаши (командир тысячи)

бинбаши (командир тысячи)

|

майор

майор

|

комендант

комендант

|  майор

майор

|

подполковник

подполковник

|

каймакам (заместитель)

каймакам (заместитель)

|

полковник-лейтенант

полковник-лейтенант

|

лейтенант-полковник

лейтенант-полковник

|  лейтенант-полковник

лейтенант-полковник

|

полковник

полковник

|

миралай (командир полка)

миралай (командир полка)

|

полковник

полковник

|

полковник

полковник

|  полковник

полковник

|

мирлива (командир бригады)

мирлива (командир бригады)

|  бригадный генерал

бригадный генерал

|

бригадный генерал

бригадный генерал

| ||

генерал-майор

генерал-майор

|  ферик (дивизия)

ферик (дивизия)

|

генерал-майор

генерал-майор

|

дивизионный генерал

дивизионный генерал

|  дивизионный генерал

дивизионный генерал

|

генерал-лейтенант

генерал-лейтенант

|

генерал-лейтенант

генерал-лейтенант

|  корпусной генерал

корпусной генерал

| ||

генерал

генерал

|  Мюшир (командующий)

Мюшир (командующий)

|

генерал

генерал

|  генерал

генерал

| |

генерал-фельдмаршал

генерал-фельдмаршал

|

фельдмаршал

фельдмаршал

|

маршал

маршал

| ||

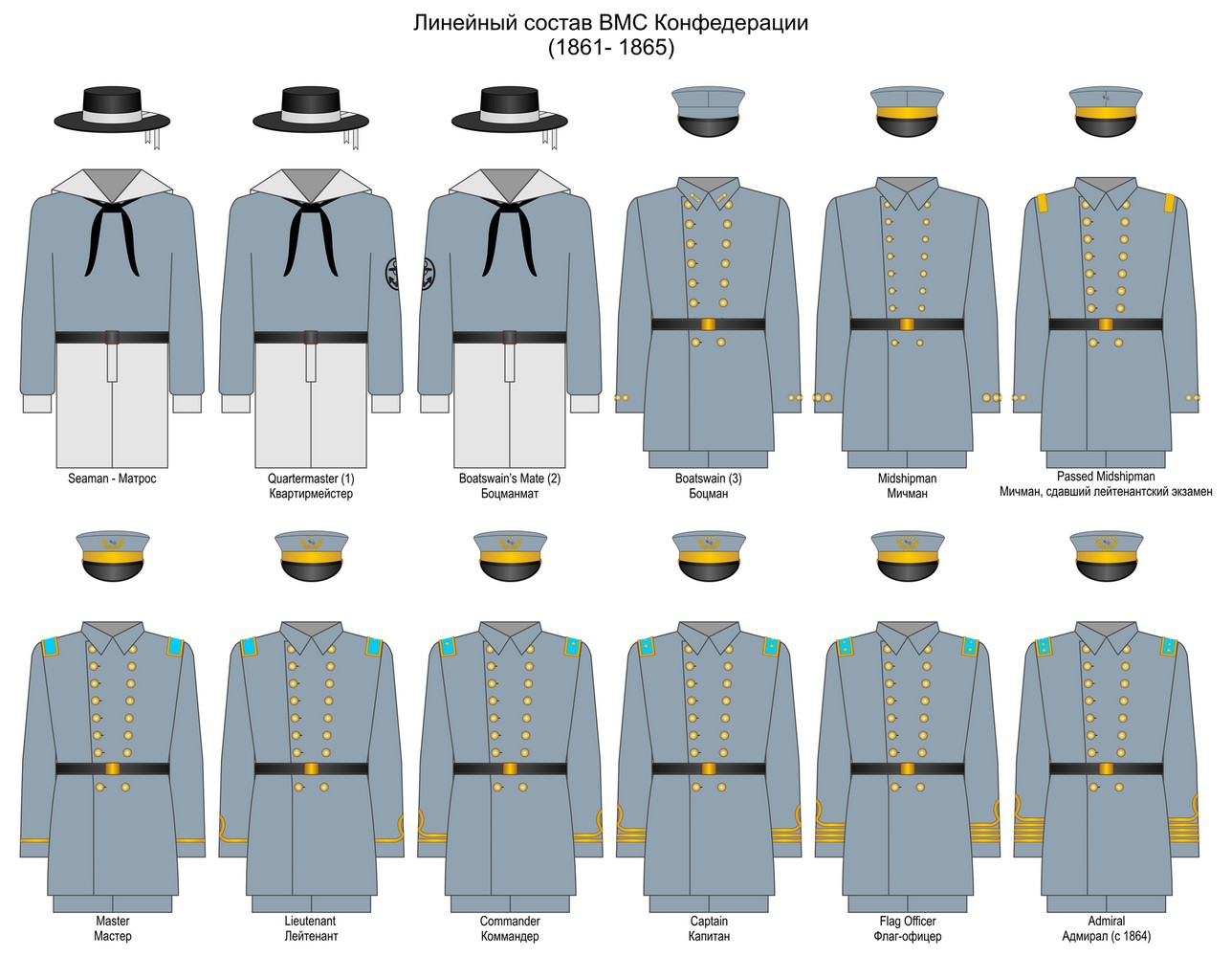

| Север | Юг | |||||

| Флот | Армия | Армия | Ополченцы | Армия Миссисипи | Флот | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1861 | 1862-1864 | |||||

матрос |

Матрос 2-го класса | знаков различия нет | знаков различия нет |  матрос | ||

Ланс-капрал кавалерия

| ||||||

матрос 1-го класса |  капрал |  капрал | ||||

сержант |  сержант | |||||

Старшина |  первый сержант |  первый сержант |  Старшина | |||

ордонанс-сержант |

ротный сержант | |||||

Боцман |  Квартирмейстер-сержант |  Квартирмейстер-сержант |  Боцман | |||

Passed midshipman |

Midshipman |  сержант-майор |  сержант-майор |

Passed midshipman | ||

Мастер |

Энсин |

Энсин |

Энсин |

Энсин |

Энсин |

Мастер |

Второй лейтенант |

Второй лейтенант |

Лейтенант |

Лейтенант |

Лейтенант |

Лейтенант | |

Лейтенант |

Лейтенант |

Капитан |

Капитан |

Капитан |

Капитан |

Лейтенант |

Лейтенант-командер |

Лейтенант-командер |

Майор |

Майор |

Майор |

Майор | |

Командер |

Командер |

Лейтенант-полковник |

Лейтенант-полковник |

Лейтенант-полковник |

Лейтенант-полковник |

Командер |

Капитан |

Капитан |

Полковник |

Полковник |

Полковник |

Полковник |

Капитан |

Флаг-офицер |

Флаг-офицер |

Бригадный генерал |

Генерал пуговицы по две

|

Генерал |

Бригадный генерал |

Флаг-офицер |

Командующий эскадрой |

Генерал-майор |

Генерал-майор |

Командующий эскадрой | |||

Командующий |

Командующий армией пуговицы по три

| |||||

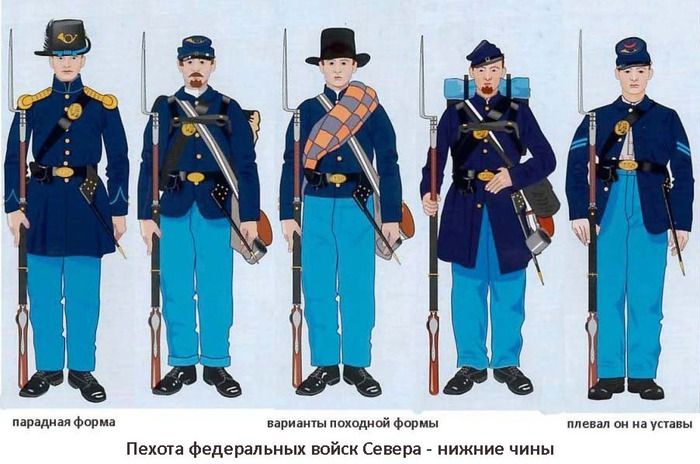

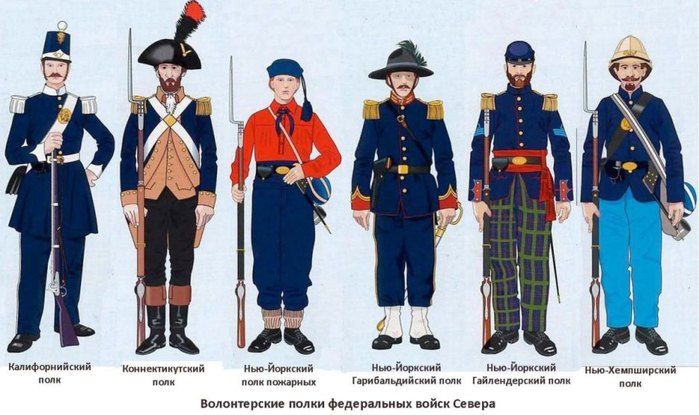

гвардия Гарибальди— 39-й Нью-Йоркский пехотный полк. В его рядах были англичане, швейцарцы, итальянцы, хорваты, баварцы, португальцы, дезертиры французского Иностранного легиона и другие. У большинства солдат за плечами был опыт войн в Европе. Самого Гарибальди в этом полку не было, полк так называли в честь итальянского борца за торжество Сардинской монархии.

Мятежники-конфедераты (dixie) для отличия от противника избрали серый форменный цвет (цвет некрашеной шерсти).

Из-за слабой материальной базы значительная часть войск южан была одета, вооружена и экипирована без малейшего соблюдения каких бы то ни было правил, и многие воинские подразделения Конфедерации выглядели довольно пестро, мало походя внешне на регулярную армию.

Нередко они шили форму из домотканой материи или облачались во взятую в федеральных арсеналах и снятую с убитых северян униформу армии США. Чтобы кто-нибудь не спутал их с «грязными янки» и не пристрелил, конфедераты перекрашивали трофейные мундиры с помощью самодельного красителя, изготовленного из скорлупы грецкого ореха, отчего те приобретали желто-бурый оттенок.

Именно из-за этого северяне стали называть конфедератов «Серыми орехами».

Нехватка обуви и обмундирования превращала армию конфедератов в живописное сборище оборванцев, которое, если отнять у них оружие, выглядело бы вполне уместно на любой церковной паперти.

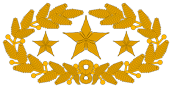

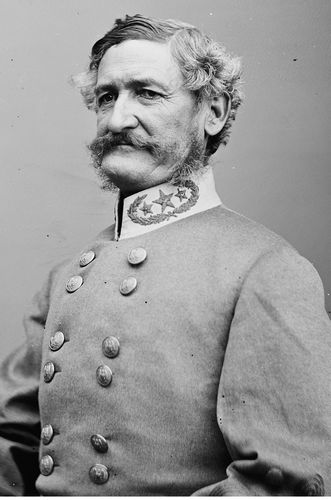

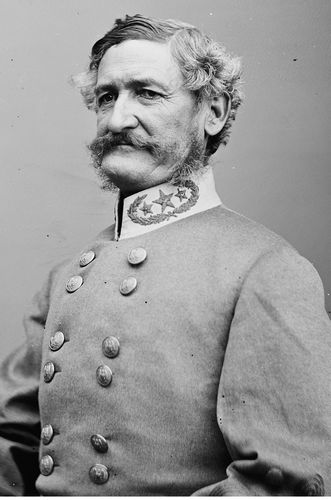

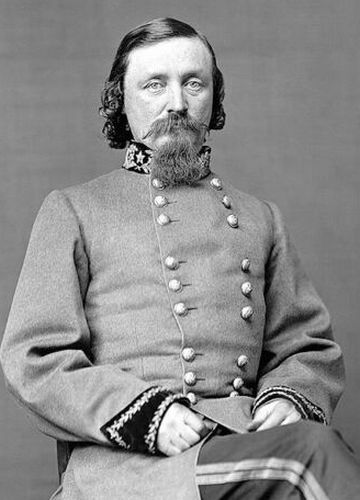

Южане отказались как от эполет, так и от контрпогон (хотя на фотографиях той поры изредка встречаются конфедераты с контрпогонами на плечах – видимо, в трофейных мундирах). Звания военнослужащих Юга размещались на воротниках сюртуков (звезды и шевроны), а так же на рукавах офицеров и генералов нашивались «венгерские узлы» из желтых шнуров, которые в войсках получили непочтительное прозвище «куриные кишки».

Генералы Конфедерации носили на воротниках три звезды в венке; «куриные кишки» на рукавах состояли из четырех рядов галуна. Пуговицы на генеральских мундирах располагались в два ряда; у генерал-лейтенанта группами по 3 пуговицы, у генерал-майора и бригадного генерала – группами по 2 пуговицы (английская система).

Правда, генералы на знаки различия порой забивали и носили отсебятину, чего уж тут про пуговицы думать.

Генералы Конфедерации носили на воротниках три звезды в венке; «куриные кишки» на рукавах состояли из четырех рядов галуна. Пуговицы на генеральских мундирах располагались в два ряда; у генерал-лейтенанта группами по 3 пуговицы, у генерал-майора и бригадного генерала – группами по 2 пуговицы (английская система).

Правда, генералы на знаки различия порой забивали и носили отсебятину, чего уж тут про пуговицы думать.

Генеральские поясные шарфы имели желтый цвет; на брюках – двойные желтые лампасы. Однако эти уставные знаки многими генералами постоянно нарушались: некоторые носили на воротниках звезды увеличенных размеров без венка, другие не соблюдали уставное расположение пуговиц.

Штаб-офицеры имели на рукавах трехрядный «венгерский узел»; пуговицы располагались в два ряда равномерно (это было типично и для всех остальных чинов). Полковник имел на воротнике 3 звезды, подполковник – 2, и майор – 1. Поясной шарф у полковника и подполковника – желтый, у майора – красный.

Обер-офицеры так же носили поясной шарф красного цвета. На рукавах капитана красовался двухрядный галун, на воротнике – 3 шеврона. 1-й лейтенант имел на воротнике 2 шеврона и однорядную «куриную кишку» на рукавах. 2-й лейтенант «венгерских узлов» не носил, его звание обозначалось одним шевроном на воротнике.

Поясные шарфы сержантов (если они вообще были в наличии) – голубого цвета.

Особенностью армии Конфедерации было наличие большого количества волонтерских конных частей.

Южные штаты были в основном сельскими, и потому имели массу населения, обучавшегося верховой езде с самого детства. В результате с началом войны десятки тысяч добровольцев на собственных лошадях устремились на защиту своих земель.

Кавалерия южан была одета и вооружена без соблюдения каких-либо правил, и отличалась огромным разнообразием как мундиров, так и оружия.

Единственные, кто выпадал из «синего» воинства по внешнему виду,

были знаменитые стрелки Бердана – sharpshooters – те щеголяли в зеленой форме.

Отбор в стрелки Бердана был очень жесткий. В отличие от обычных пехотных полков Севера солдаты этой бригады набирались не из какого-нибудь одного штата, а по всей стране, и были единственным подразделением, одетым не в синюю, а в темно-зеленую униформу. Главным критерием отбора было умение метко стрелять. Каждый рекрут должен был на испытаниях из винтовки с обычным прицелом произвести по мишени 10 выстрелов с дистанции 200 ярдов и положить все пули в «яблочко» – окружность не более чем в 5 дюймов; не справившиеся с этой задачей безжалостно отбраковывались.

Зуавы в середине XIX века в европейском обществе воспринимались как эдакие спецназ-лайт: таинственные хорошо обученные жестокие универсальные солдаты.

Поэтому для военных называться зуавами были круто. Были папские зуавы, французские, польские, бразильские – и до Северной Америки мода добралась. А что для этого надо турецкий костюм носить – так можно и потерпеть.

В американской Гражданской войне приняли участие 50 зуавских полков и батальонов. Но зуавами они были только по форме и по подготовке. Ни мавров, ни мусульман.

5-й Нью-Йоркский полк на 80% состоял из «настоящих американцев», родившихся в США. А

41-й Нью-Йоркский пехотный полк был укомплектован в основном из немцев. И тоже носил форму зуавов :)

Обмундирование для внезапно начавшейся войны США сперва покупали в Европе и Франция с удовольствием продала янки

мундиры императорской (наполеоновской) армии и униформу зуавского образца. Потом форму зуавов шили и в США, но она оказалась ужасно непрактичной

(неудобная обувь, дурацкая чалма, непривычный крой штанов и куртки, ткань модели "хрен отстираешь", холодно и легко рвётся об кусты и ветки);

примерно к 1863 году все полки зуавов отказались от турецкой одежды.

Южане тоже хотели иметь крутые

полки и у них тоже были зуавы

. И они тоже отказались от турецкой формы в пользу своей, привычной и удобной.

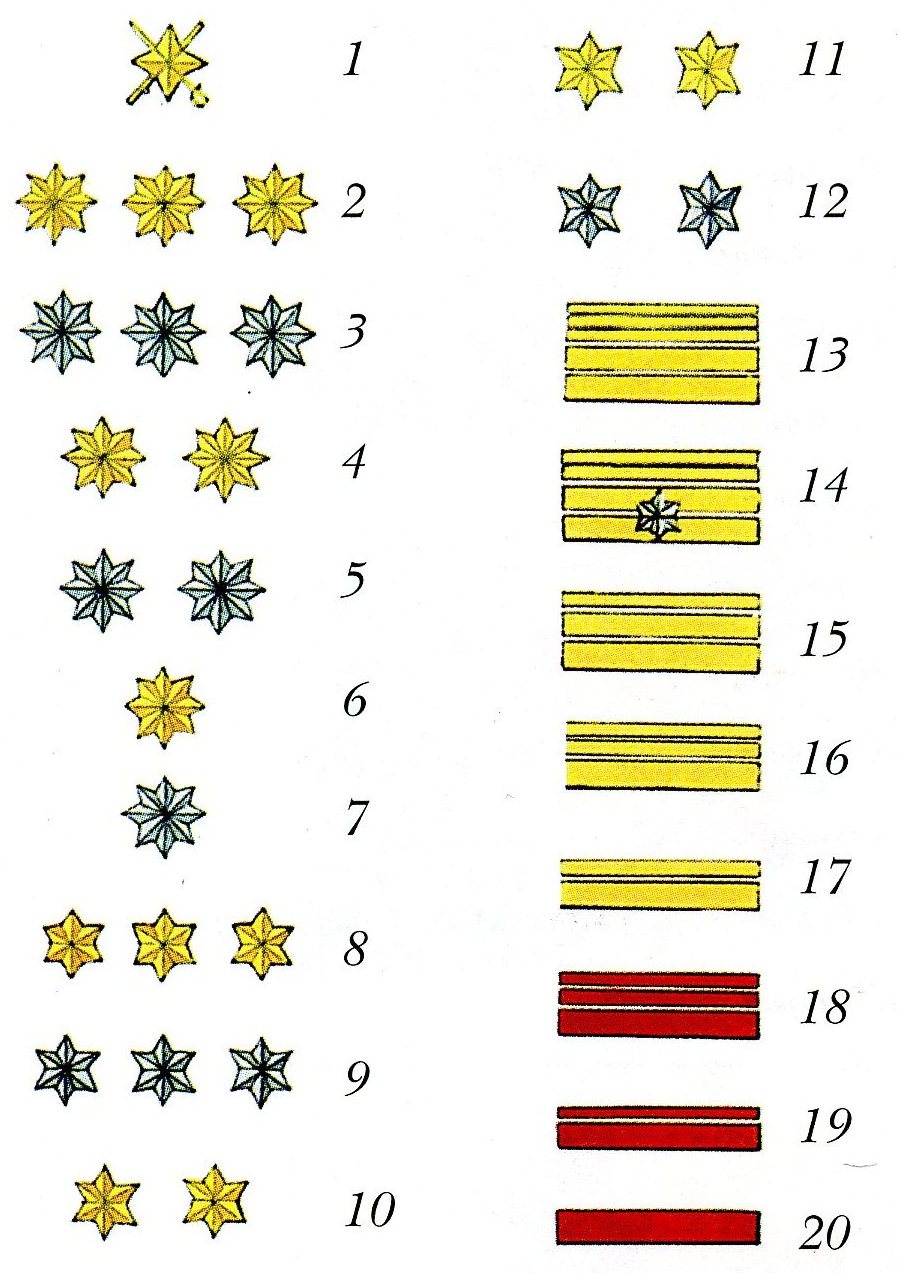

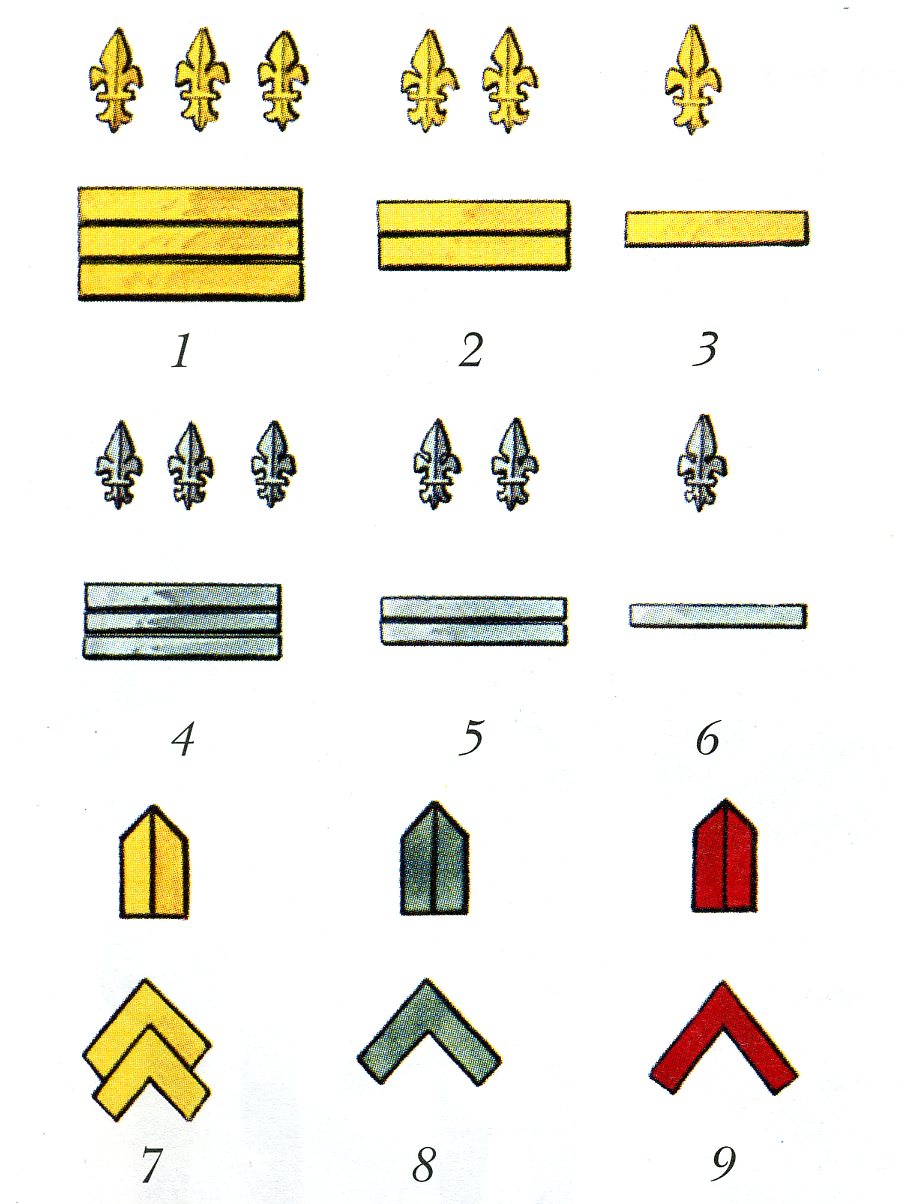

Знаки различия

американские зуавы

носили американские же - нашивки на рукав у сержантов, погоны или петлицы у офицеров.

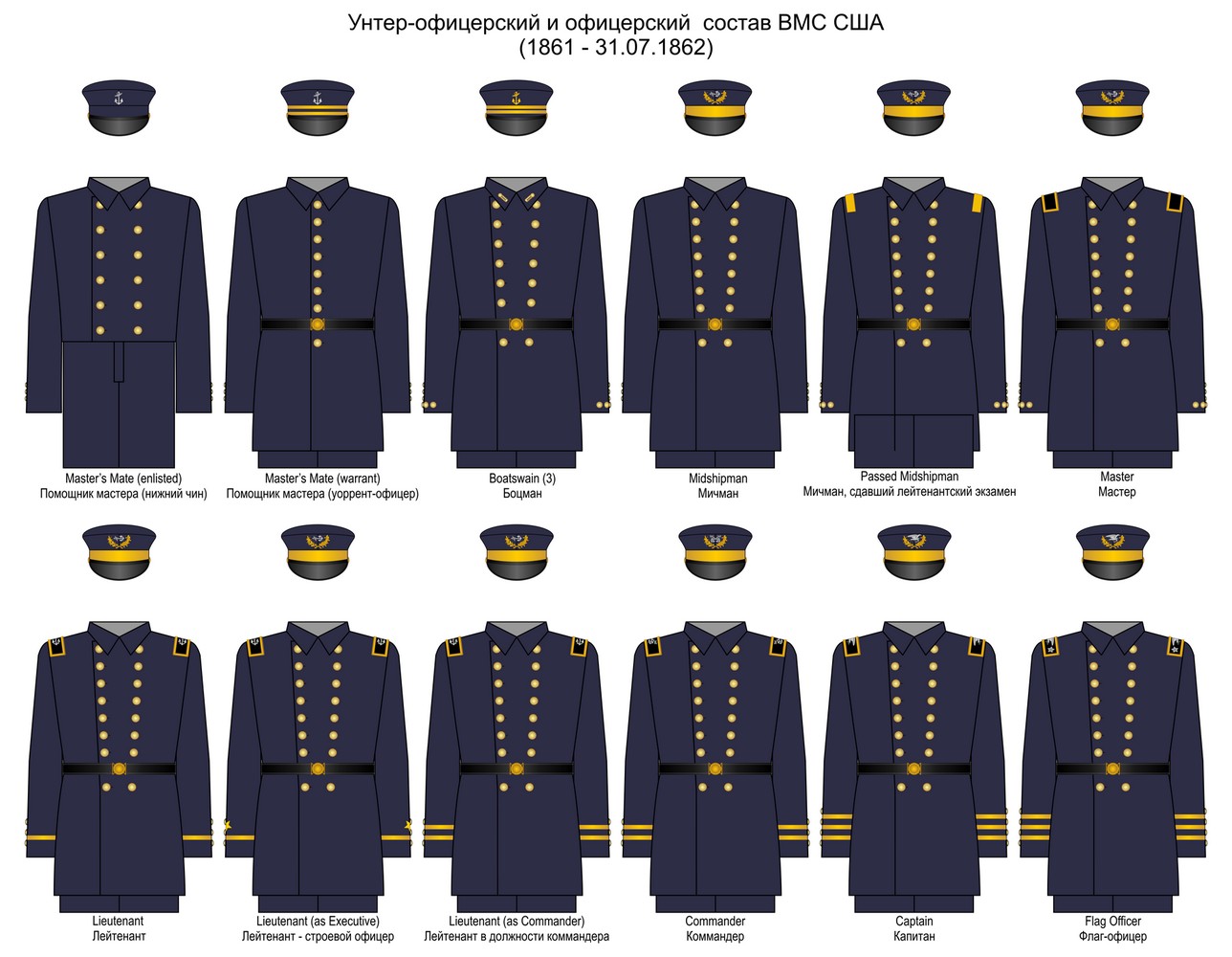

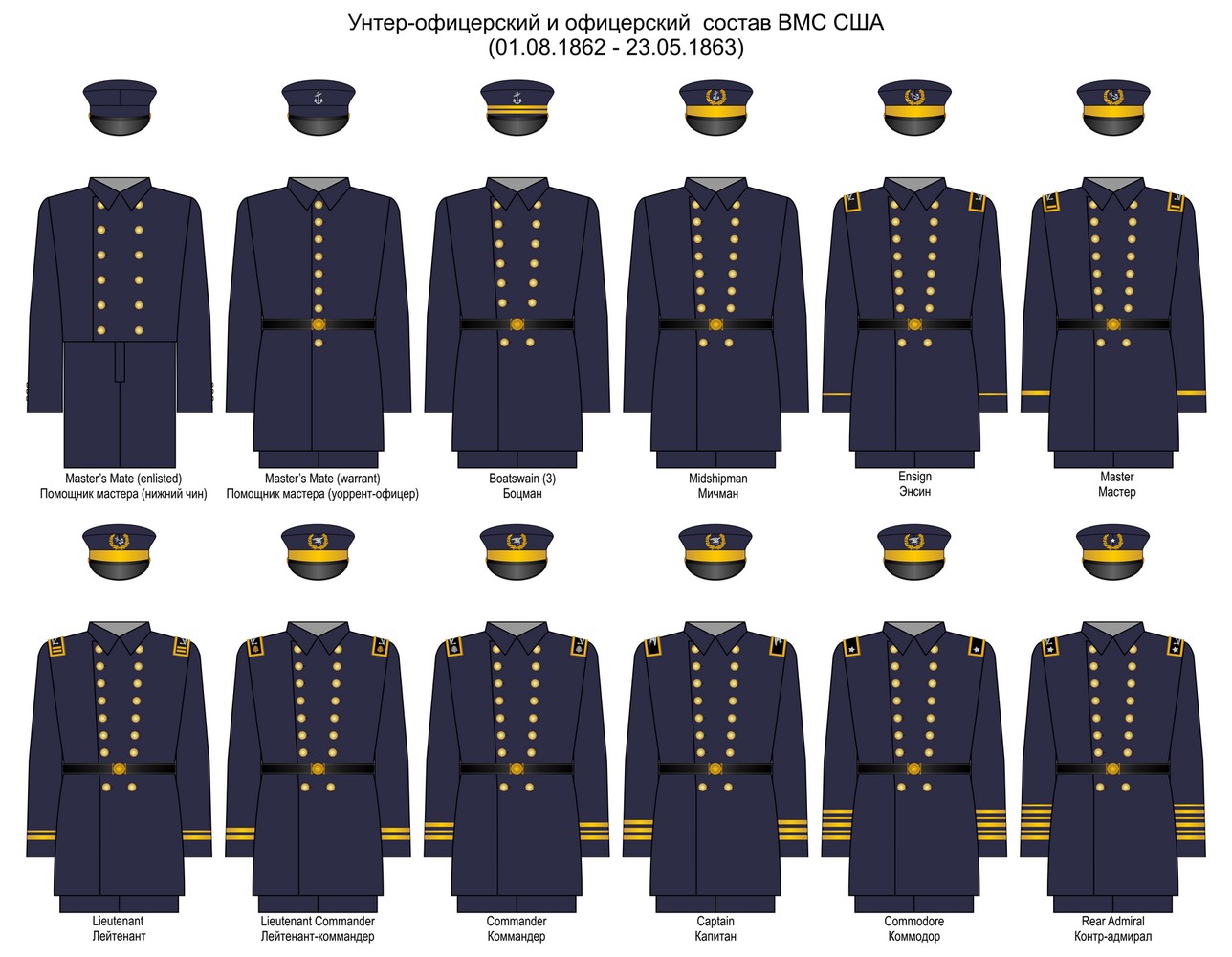

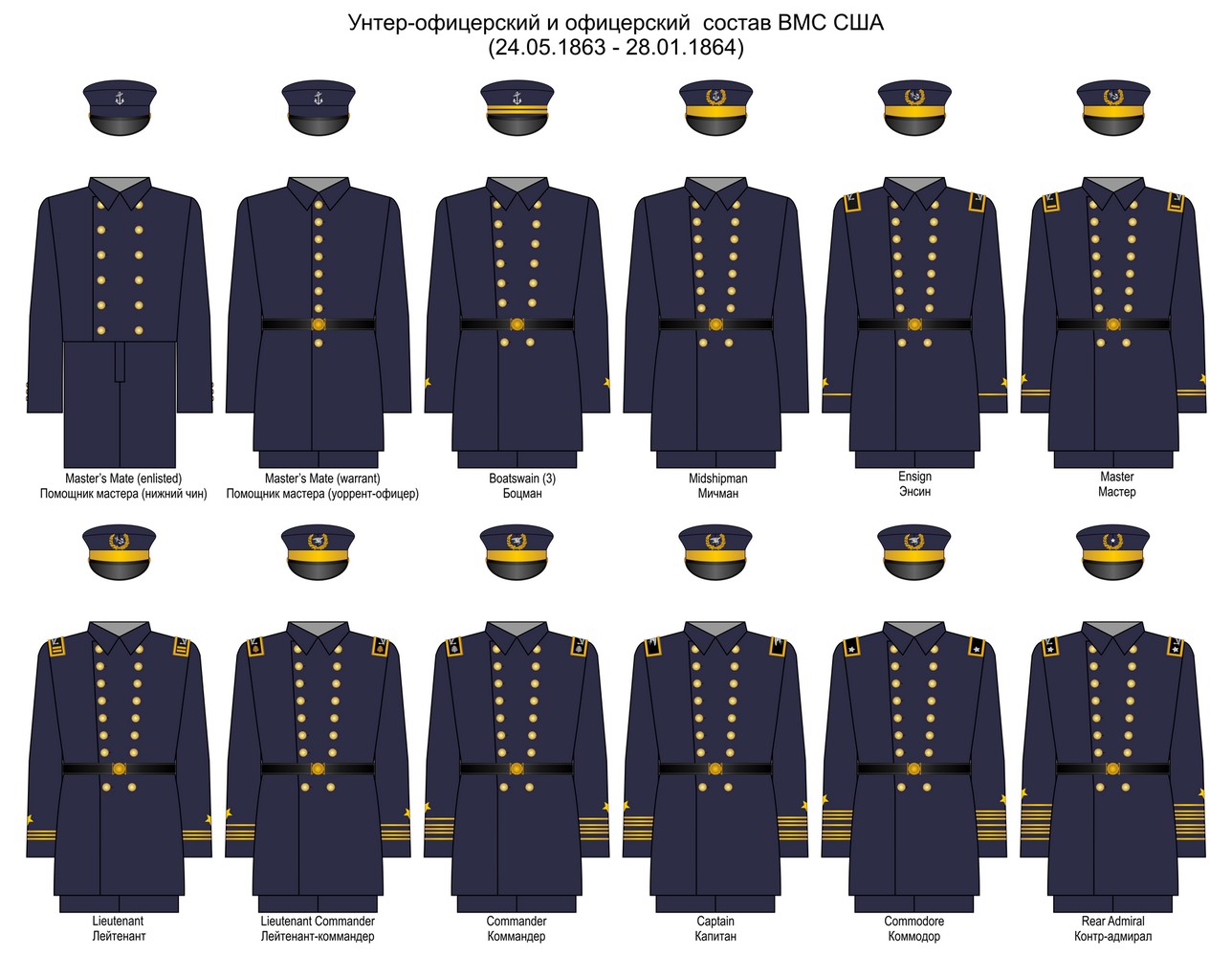

Флот США по большей части состоял из деревянных паровых фрегатов.

У южан флота не было. Все корабли остались в Союзе. И им была поставлена задача торговой блокады Юга.

Но. Флот у США на тот момент был небольшой (в строю находились всего 42 корабля разных классов, все уже устаревшие).

С начала войны до конца 1861 года 373 офицера, уоррент-офицера и мичмана подали в отставку или были уволены из военно-морского флота Соединенных Штатов

и продолжили служить Конфедерации.

20 апреля 1861 года Союз сжег свои корабли, находившиеся на военно-морской верфи Норфолка (потому что штат с этой базой перешёл на сторону Юга),

чтобы предотвратить их захват конфедератами, но не все корабли были полностью уничтожены. Часть южане смогли использовать.

То есть у северян с флотом тоже было не густо.

Кроме того, США огромная страна и прежде всего в обеих частях призывали в армию. В том числе безлошадных

моряков. И командиры потом нипочем

не отпускали бойцов во флот – самим надо!

Поэтому и Юг, и Север были вынуждены заманивать в свои флоты рядовых и старшин (и офицеров) огромными выплатами.

Платят огромные деньжищи, обещают всякие льготы героям, учат: во флоты и Юга, и Севера массово пошли свободные негры. На Юге во флоте были даже рабы, сданные туда владельцами.

Понятно, что выше низовых должностей (кочегары, матросы, прислуга) негров не брали (образования, навыков обращения с техникой нет; плюс общая предубеждённость).

Но до 5% моряков даже на кораблях Конфедерации были афроамериканского происхождения.

Знаменитый Вариор был создан как раз в 1860 году. И в его присутствии все остальные корабли резко устарели.

У северян была промышленность. И они развернули производство новых современных (а-ля Вариор) броненосцев и мониторов (сам Монитор

как раз отсюда).

Южане переоборудовали в крейсера прорыва блокады что попало: торговые корабли, захваченные корабли и суда Севера, скупали старьё в Европе (прежде всего у англичан).

Броненосцы конфедератов представляли собой низкобортные бронированные корабли с установленным сверху казематом с наклонными стенками для артиллерийской батареи.

Зато северяне затеяли аж две реформы флота. Война же идёт – когда ещё-то? Уставы, форма, звания, состав и структура менялись в 1861, 1862-1863 и в 1864 годах.

(1) Quarter-Gunner (Помощник канонира), Captain of the Forecastle (Старшина баковой команды), Captain of the Tops (Старшина палубной команды), Captain of the Afterguard (Старшина яхтенных на полуюте), Armorer (Оружейник), Cooper (Бондарь), Ship’s Corporal (Капрал корабельной полиции), Captain of the Hold (Трюмный старшина);

(1) Quarter-Gunner (Помощник канонира), Captain of the Forecastle (Старшина баковой команды), Captain of the Tops (Старшина палубной команды), Captain of the Afterguard (Старшина яхтенных на полуюте), Armorer (Оружейник), Cooper (Бондарь), Ship’s Corporal (Капрал корабельной полиции), Captain of the Hold (Трюмный старшина);

(1) Quarter-Gunner (Помощник канонира), Captain of the Forecastle (Старшина баковой команды), Captain of the Tops (Старшина палубной команды), Captain of the Afterguard (Старшина яхтенных на полуюте), Armorer (Оружейник), Cooper (Бондарь), Ship’s Corporal (Капрал корабельной полиции), Captain of the Hold (Трюмный старшина);

(1) Quarter-Gunner (Помощник канонира), Captain of the Forecastle (Старшина баковой команды), Captain of the Tops (Старшина палубной команды), Captain of the Afterguard (Старшина яхтенных на полуюте), Armorer (Оружейник), Cooper (Бондарь), Ship’s Corporal (Капрал корабельной полиции), Captain of the Hold (Трюмный старшина);

Солдат с темной кожей особо не жалели. Причем обе стороны. Северяне без угрызения совести гнали тех в бой, а южане, взяв в плен, расценивали не как военнослужащих (даже при наличии полной формы), а как беглых рабов.

Лозунг За отмену рабства!

был выдвинут северянами только в 1862 году, когда стало понятно, что они проигрывают. И иначе одолеть плантаторов-рабовладельцев, сражавшихся за свой дом

и за свои скрепы, чем подорвать им тыл – не выйдет.

В 1865 году темнокожие (colored troops) составляли 10% армии США, которая насчитывала более 1,5 млн человек.

Негры несли потери примерно на 35% большие, чем остальные формирования. Около 20% призванных в 1864—1865 годах погибли.

о капле крови. Мулат (и метис) любой степени

разведениясчитался цветным = небелым. Хоть 1%, хоть

каплянегритянской (индейской) крови в нём.

1st Louisiana Native Guard. В него брали свободных

цветных(чёрных креолов). Дело было в Новом Орлеане, там креолами называют местных уроженцев, не иммигрантов; были белые креолы и чёрные. Cреди тех, кто вступил в ополчение, были успешные архитекторы, каменщики, дантисты, врачи и плотники. Губернатор назначил трех белых офицеров командирами полков, но командирами рот были креолы, выбранные из рядов подразделения. 1-й гвардии коренных жителей Луизианы никогда не предоставляли униформу или оружие и в результате большинство мужчин использовали свои собственные ресурсы как для экипировки, так и для оружия. В январе 1862 года законодательное собрание штата Луизиана приняло закон, который требовал, чтобы члены милиции были белыми. 16 февраля 1862 года 1-я туземная гвардия Луизианы была расформирована.

В 1863 году, после побед, одержанных северянами при Геттисберге и Виксбурге, англичане и французы начали активно готовить военную интервенцию

против США (Севера).

Как считается, операцию сорвали две русские эскадры, вошедшие в гавани Нью-Йорка (29 сентября) и Сан-Франциско (1 октября).

Отправлены они были по решению царя Александра II и его канцлера (министра иностранных дел)

Горчакова по договорённости с Линкольном для "помощи союзникам России" – северянам.

Россия в XIX веке Тихоокеанского флота не имела, эскадра вышла с Балтики. Попов незаметно для Франции и Англии провёл вокруг всего Земного шара свои корабли, неожиданно «вынырнувшие» в Сан-Франциско.

Наличие русских военных кораблей сдерживало флот южан от активных действий в их присутствии. И не только южан.

Во-первых, эти эскадры должны были бы создать угрозу английским и французским морским торговым путям в случае начала войны,

и, во-вторых, высвобождало заранее крупные силы флота из тесноты оперативного простора Балтики.

Фактические это была демонстрация готовности вступить в войну на стороне США в случае нападения на них европейских держав.

Эффект оказался настолько ошеломляющим, что англо-французы сочли за благо отменить все увольнения на берег на своих кораблях, находившихся в портах США (их матросы в случае интервенции вполне могли бы быть задействованы в качестве передового отряда), и поспешили убраться восвояси. Практически готовая интервенция сорвалась.

После окончания Гражданской войны многие афроамериканцы продолжают служить в ВМФ США. Именно в это время появляется традиция переводить представителей иных рас в качестве поощрения на должности офицерских стюардов и поваров.

Генералы также могли носить вне строя треуголку с черными страусиными перьями и черной розеткой, с буквами U.S. и орлом, либо металлическим, либо вышитым.

По итогам гражданской войны большинство белых боеспособных мужчин Юга США (проигравших) находились в лагерях военнопленных,

госпиталях или были убиты. Дома остались женщины, дети и старики (негодные к военной службе). И сотни тысяч получивших

свободу (но не землю, не деньги и не собственность) бывших рабов.

По итогам гражданской войны большинство белых боеспособных мужчин Юга США (проигравших) находились в лагерях военнопленных,

госпиталях или были убиты. Дома остались женщины, дети и старики (негодные к военной службе). И сотни тысяч получивших

свободу (но не землю, не деньги и не собственность) бывших рабов. как было. Первый ку-клукс-клан распался в 1870-х годах, вероятно, выполнив свою программу-минимум. Этому немало способствовало наведение порядка на Юге правительством США (в том числе уничтожение, рассадка по тюрьмам цветных банд).

| Япония | Россия | ||

| Армия | Флот | Армия | Флот |

|---|---|---|---|

Солдат 2-го класса

Солдат 2-го класса

|

знаков различия нет |  Рядовой, стрелок, гренадер, канонир, драгун, улан, кирасир Рядовой, стрелок, гренадер, канонир, драгун, улан, кирасир

казак казак

|  матрос 2-й статьи, комендор 2-й статьи, минёр 2-й статьи матрос 2-й статьи, комендор 2-й статьи, минёр 2-й статьи

|

Солдат 1-го класса

Солдат 1-го класса

|  Матрос 3-го класса

Матрос 3-го класса

|  Ефрейтор, бомбардир Ефрейтор, бомбардир

Приказный Приказный

|  матрос 1-й статьи, комендор 1-й статьи, минёр 1-й статьи матрос 1-й статьи, комендор 1-й статьи, минёр 1-й статьи

|

Старший солдат

Старший солдат

|  Матрос 2-го класса

Матрос 2-го класса

|  Младший унтер-офицер, младший фейерверкер Младший унтер-офицер, младший фейерверкер

Младший урядник Младший урядник

|  Квартирмейстер Квартирмейстер

|

Капрал

Капрал

|  Матрос 1-го класса

Матрос 1-го класса

|  Старший унтер-офицер, старший фейерверкер Старший унтер-офицер, старший фейерверкер

Старший урядник Старший урядник

|  Боцман-мат (помощник боцмана) Боцман-мат (помощник боцмана)

|

Сержант

Сержант

|  Старшина 3-го класса

Старшина 3-го класса

|  Фельдфебель, вахмистр Фельдфебель, вахмистр

Вахмистр Вахмистр

|  Боцман Боцман

|

Старшина

Старшина

|  Старшина 2-го класса

Старшина 2-го класса  Старшина 1-го класса

Старшина 1-го класса

|  Подпрапорщик Подпрапорщик

Подхорунжий Подхорунжий

|  Кондуктор, старший боцман Кондуктор, старший боцман

|

Подофицер (прапорщик)

Подофицер (прапорщик)

|

Мичман

Мичман

Гардемарин

Гардемарин

|  Зауряд-прапорщик Зауряд-прапорщик  Прапорщик Прапорщик

| |

Младший младший командир

Младший младший командир

|

Младший младший командир флота

Младший младший командир флота

|  Подпоручик Подпоручик

Корнет Корнет

Хорунжий Хорунжий

| |

Средний младший командир

Средний младший командир

|

Средний младший командир флота

Средний младший командир флота

|   Поручик Поручик

Сотник Сотник

|  Мичман Мичман

|

Старший младший командир

Старший младший командир

|

Старший младший командир флота

Старший младший командир флота

|  Штабс-капитан Штабс-капитан

Штабс-ротмистр Штабс-ротмистр

Подъесаул Подъесаул

|  Лейтенант Лейтенант

|

Капитан Капитан

Ротмистр Ротмистр

Есаул Есаул

| |||

Младший средний командир

Младший средний командир

|

Младший средний командир флота

Младший средний командир флота

| ||

Средний средний командир

Средний средний командир

|

Средний средний командир флота

Средний средний командир флота

|   Подполковник Подполковник

Войсковой старшина Войсковой старшина

|  Капитан 2-го ранга Капитан 2-го ранга

|

Старший средний командир

Старший средний командир

|

Старший средний командир флота

Старший средний командир флота

|   Полковник Полковник

|  Капитан 1-го ранга Капитан 1-го ранга

|

Младший старший командир

Младший старший командир

|

Младший старший командир флота

Младший старший командир флота

|

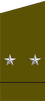

Генерал-майор Генерал-майор

|  Контр-адмирал Контр-адмирал

|

Средний старший командир

Средний старший командир

|

Средний старший командир флота

Средний старший командир флота

|

Генерал-лейтенант Генерал-лейтенант

|  Вице-адмирал Вице-адмирал

|

Старший старший командир

Старший старший командир

|

Старший старший командир флота

Старший старший командир флота

|

Генерал от (инфантерии, артиллерии, кавалерии), инженер-генерал Генерал от (инфантерии, артиллерии, кавалерии), инженер-генерал

|  Адмирал Адмирал

|

Маршал

Маршал

|  Маршал-адмирал

Маршал-адмирал

|  Генерал-фельдмаршал Генерал-фельдмаршал

|  Генерал-адмирал Генерал-адмирал

|

В японском флоте название всех офицерских чинов начиналось с префикса (Кайгун), в то время как в армии с префикса (Рикугун), что означает «флот» и «армия» соответственно. Было небольшое различие в произношении иероглифа 大 для лейтенанта и капитана флота. Военно-морской флот произносил его как Дай, в то время как армия произносила его как Тай. Однако это различие в произношении официально не применялось.

Для флота японцы взяли за основу форму своих главных учителей — британцев. А вот систему званий придумали свою – гораздо более простую и логичную схему «три по три». Которую, впрочем, они тоже позаимствовали… но уже у китайцев и в совсем стародавние времена.

Низшее из этих званий, сёи (лейтенант), можно перевести как «младший младший командир». За ним следуют «средний младший командир», «старший младший командир», «младший средний командир», и так далее… Вплоть до тайсё — «старший старший командир» (полный адмирал). В результате, все девять званий записываются всего шестью иероглифами-кандзи. Кроме того, эти звания, в отличие от европейских, у японцев были одинаковыми как на флоте, так и в армии.

Вместо принятых в Европе или США пятиконечных звёзд, во флоте японцы использовали хоть и тоже «пятиконечные», но цветки сакуры.

Как и офицерская, форма рядового состава Императорского флота Японии была также полностью позаимствована у британцев.

А вот британскую систему званий опять копировать не стали. Вместо этого они просто поделили каждую из категорий на три разряда. Строго говоря, существовали ещё и матросы четвёртой статьи, но это были необученные новобранцы, которым знаки различия не полагались вообще.

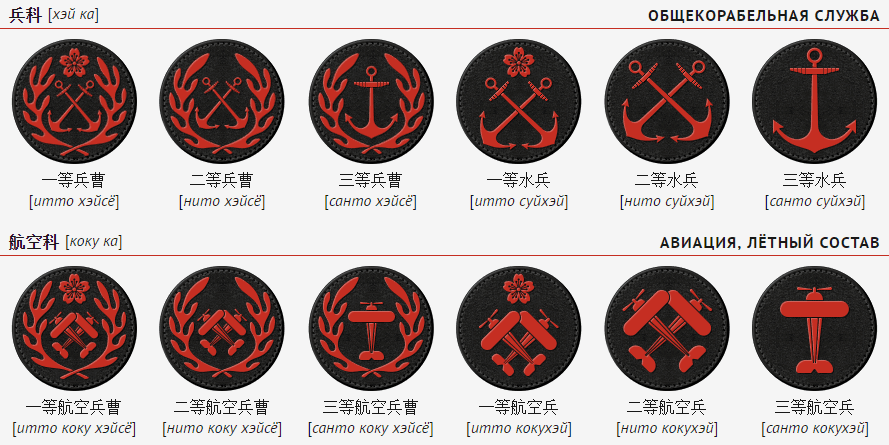

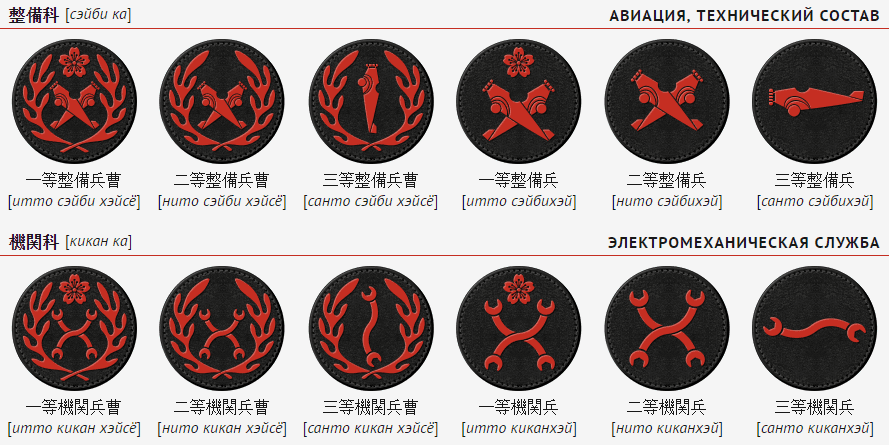

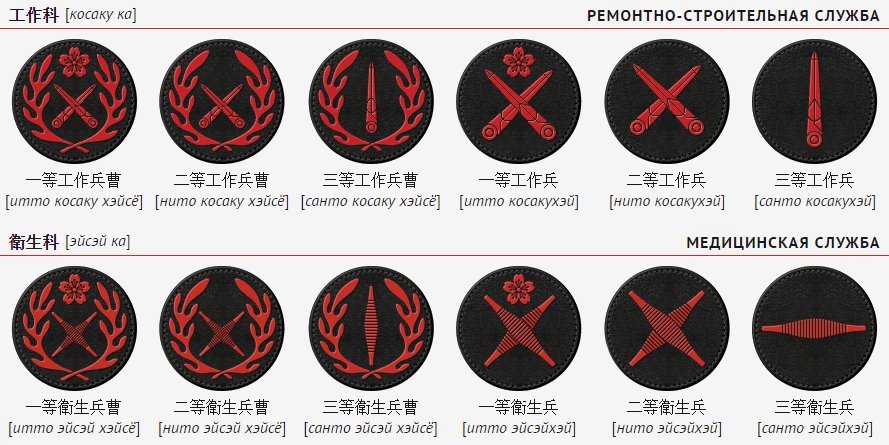

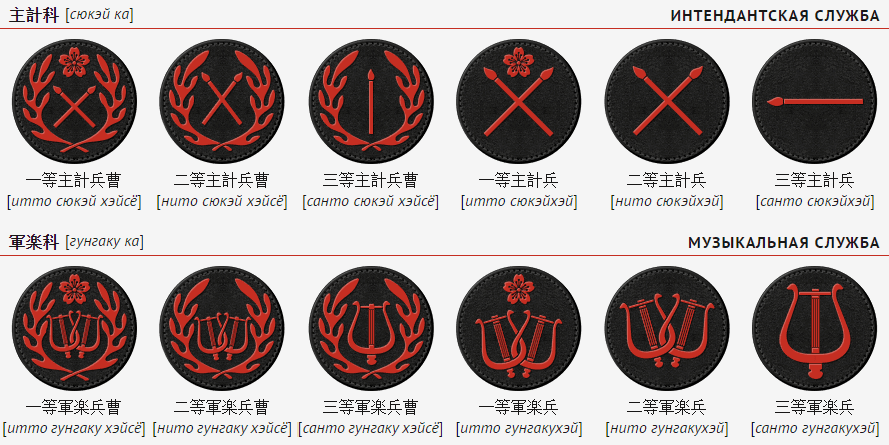

У каждой из восьми служб была собственная «линейка» знаков различия — круглых нашивок, которые носили на правом рукаве. Все они подчинялись простому алгоритму: один символ службы у матросов третьей статьи, два перекрещённых — у второй, а у первой к ним добавлялась любимая пятилепестковая сакура. У старшин всё то же самое, но уже в обрамлении стилизованных лавровых ветвей.

Как и в большинстве других флотов, специальность матроса или старшины была неотъемлемой частью его звания. «Чистые» звания имелись только у общекорабельной службы, а остальные именовались, например, авиатехник-матрос второй статьи или лётчик-старшина первой статьи.

Как и в большинстве западных флотов, в Императорском флоте очень многое держалось на профессионалах-«сверхсрочниках» из числа матросского и особенно старшинского состава. Для их поощрения существовали шевроны за выслугу, которые носили над нашивкой звания. Все знаки различия имели варианты соответствующих цветов для различных видов формы.

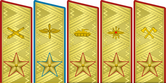

| Германия | Австро-Венгрия | Россия | |||

| Знаки различия Погоны

| Чин | Знаки различия Петлицы

| Чин | Знаки различия Погоны

| Чин |

|---|---|---|---|---|---|

| РядовойМушкетир (Musketier), гренадир (Grenadier), фюзилир (Füsilier), гарде-фюзилир (Garde-Füsilier), шютце (Schütze), гвардеец (Grenadier), инфантерист (Infanterist), зольдат (Soldat), железнодорожник (Eisenbahner), телеграфист (Telegraphist), связист (Funker), аэронавт (Luftschiffer), авиатор / летчик (Flieger), пионир (Pionier), гарде-пионир (Garde-Pionier), ездовой (Fahrer), водитель (Kraftfahrer), обозник (Trainsoldat, Traingemeiner, Gemeiner), военный пекарь (Militär-Bäcker), военный (ротный) медик (Sanitätssoldat), санитар-обозник (Krankenträger), санитар лазарета (Militärkrankenwärter), Егер (Jäger), гарде-егер (Garde-Jäger), Канонир (Kanonier), гарде-канонир (Garde-Kanonier), конный артиллерист (Reitende Artillerist, Fahrende Artillerist), Гусар (Husar), улан (Ulan), драгун (Dragoner), кирасир (Kürassier), гард-ду-корпс (Garde-du-Сorps), шверер райтер (Schwerer Reiter), карабинир (Karabinier), гренадир цу пферде (Grenadier zu Pferde), шеволежер (Chevauleger), Gardereiter (гардерайтер), гвардеец (Gardist), конный егерь. |

| РядовойПехотинец, егерь, драгун, улан, гусар, канонир, разведчик, санитарный солдат, обозник |

| Рядовой |

| Ефрейтор |

| Ефрейтор |

| Ефрейтор (бомбардир) |

| Унтер-офицер (обер-егерь) |

| Капрал |

| Младший унтер-офицер (фейерверкер, урядник) |

| Сержант |

| Командир отделения (цугфюрер) |

| Старший унтер-офицер (фейерверкер, урядник) |

| Вице-фельдфебель | ||||

| Фельдфебель |

| Фельдфебель (Вахмистр) и Кадет Выпускники военных училищ и гражданских учебных заведений, поступающие добровольцами в армию.

|

| Фельдфебель (Вахмистр) |

| Штабфельдфебель |

| Подпрапорщик (подхорунжий) | ||

| Официрштельфертретер исполняющий обязанности офицера

|

|

Официрштельфертретер исполняющий обязанности офицера

с 1915 года

|

| Зауряд-прапорщик |

| Фельдфебель-лейтенант Присваивалось опытным унтер-офицерам, непригодным для несения службы в регулярной армии в силу преклонного возраста или инвалидности, однако способным выполнять свои обязанности в запасных частях, подразделениях Ландвера и Ландштурма.

|

| Фенрих |

| Прапорщик |

| Лейтенант |

| Унтер-лейтенант |

| Подпоручик (корнет, хорунжий) |

| Обер-лейтенант |

| Обер-лейтенант |

| Поручик (сотник) |

| Капитан (ротмистр) |

| Капитан (ротмистр) |

| Штабс-капитан (штабс-ротмистр, подъесаул) |

| Майор |

| Майор |

| Капитан (ротмистр, есаул) |

| Подполковник |

| Подполковник |

| Подполковник (войсковой старшина) |

| Полковник |

| Полковник |

| Полковник |

| Генерал-майор |  + штаны с лампасами | Генерал-майор |

| Генерал-майор |

| Генерал-лейтенант |  + штаны с лампасами | Фельдмаршал-лейтенант (помощник фельдмаршала)

|

| Генерал-лейтенант |

| Генерал от (инфантерии, кавалерии, артиллерии) |  + штаны с лампасами | Генерал от (инфантерии, кавалерии, артиллерии) |

| Генерал от (инфантерии, кавалерии, артиллерии, инженер-генерал) |

| Генерал-полковник |  + штаны с лампасами | Генерал-полковник с 1915 года

| ||

| Генерал-полковник в ранге фельдмаршала | ||||

| Фельдмаршал |  + штаны с лампасами | Фельдмаршал |

| Генерал-фельдмаршал |

Пруссия

Пруссия  Бавария и Шварцбург-Зондерсхаузен

Бавария и Шварцбург-Зондерсхаузен  Саксония

Саксония  Вюртемберг

Вюртемберг  Баден

Баден  Гессен и Бремен

Гессен и Бремен  Мекленбург

Мекленбург  Ольденбург

Ольденбург  Заксен-Веймар-Эйзенах

Заксен-Веймар-Эйзенах  Брауншвейг

Брауншвейг  Ангальт

Ангальт  Саксонское герцогство

Саксонское герцогство  Липпе

Липпе  Шауембург-Липпэ

Шауембург-Липпэ  Вальдек и Ройсс

Вальдек и Ройсс  Шварцбург-Рудольштадт

Шварцбург-Рудольштадт  Любек и Гамбург

Любек и Гамбург | Цвет (воротника, погон и обшлагов) | Немецкие полки | Венгерские полки | ||

|---|---|---|---|---|

| Золотые пуговицы | Серебряные пуговицы | Золотые пуговицы | Серебряные пуговицы | |

| 1 | 18 | 52 | 53 | |

| 27 | 22 | 2 | 31 | |

| 4 | 3 | 32 | 19 | |

| 13 | 97 | 5 | 6 | |

| 93 | 7 | 12 | 83 | |

| 8 | 28 | 61 | 62 | |

| 9 | 54 | 85 | 79 | |

| 91 | 10 | 46 | 50 | |

| 11 | 24 | 51 | 33 | |

| 14 | 58 | 26 | 38 | |

| 15 | 74 | 44 | 34 | |

| 99 | 41 | 16 | 101 | |

| 55 | 17 | 68 | 78 | |

| 35 | 20 | 71 | 67 | |

| 73 | 77 | 43 | 23 | |

| 40 | 75 | 72 | 29 | |

| 30 | 49 | 76 | 69 | |

| 57 | 36 | 65 | 66 | |

| 45 | 80 | 37 | 39 | |

| 59 | 42 | 64 | 63 | |

| 56 | 47 | 48 | 60 | |

| 84 | 81 | 96 | 82 | |

| 90 | 95 | 86 | ||

| 88 | 89 | |||

| 94 | 92 | |||

| 100 | 98 | |||

| 102 | ||||

Швейк служил в немецком полку австро-венгерской армии, цвет его полка был "попугайски-зеленым" при золотых пуговицах = 91 полк ☻

Отличительной «меткой» Ландвера служили светло-зеленые петлицы на воротнике и белые пуговицы.

Полки венгерского Гонведа при форме «гехтграу» отличались серыми кантами и желтыми пуговицами. После того,

как в 1917 году Гонвед в основном перешел на форму «фельдграу», в оставшихся в строю полках (четыре полка

Гонведа в 1915 году сдались русским) ввели новое отличие – розовые полосы на воротниках, и серые нашивки на

кепи, с розовым номером полка.

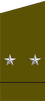

| Погон | Звание |

|---|---|

| батальонный имам |

| полковой имам |

| полковой муфтий |

| армейский муфтий |

| Род войск | Войсковой цвет (1912—1913 годы) |

|---|---|

| Кавалерия | Светло-серый |

| Артиллерия | Темно-синий |

| Инженерные | Синий |

| Медицина | Красный |

| Жандармерия | Алый |

| Знаки различия погоны (эполеты), петлицы шинели | Армия | Флот | |

|---|---|---|---|

| 1900—1916 | после 1916 | ||

| Султан (главнокомандующий) | ||

| Командующий (Мющир) | ||

| Первый дивизионный генерал (Биринчи [первый] ферик) | ||

| Дивизионный генерал (Ферик = "дивизия") | ||

| Командир бригады (Мирлива; лива = бригада) | ||

| Командир полка (миралай; алай = полк) | Капитан галеона (линкора) | Командир полка |

| Местоблюститель, заместитель (каймакам) | Капитан фрегата | |

| Тысяцкий (бинбаши) | Капитан корвета | |

| Начальник колонны правого фланга (Саг колаасы) | Сотник 1-го класса | Старший сотник |

| Начальник колонны левого фланга (Сол колаасы) | |||

| Сотник (юзбаши) | ||

| 1-й помощник (Мулязим и Эвэль) | Помощник | |

| 2-й помощник (Мулязим и Сани) | Инженер | |

|

знаков различия не нашел | | Ветеран (старшина или мичман) 1-го класса (биринджи сыныф гэдикьлилер) | |

|

знаков различия не нашел | Ветеран (старшина или мичман) 2-го класса (икинджы сыныф гэдикьлилер) | ||

|

знаков различия не нашел | Ветеран (старшина или мичман) 3-го класса (ючюнджю сыныф гэдикьлилер) | ||

| Главный вестник (башчавуш) | ||

| Помощник главного вестника (башчавуш муавини) | ||

| Вестник (чавуш) | ||

| Десятник (онбаши) | ||

| Солдат (нэфэр) | ||

Чины от Мулязим и Сани до БинБаши включительно – обращение Эфенди, Ага (господин, уважаемый),

от Каймкам до Миралай - обращение Бей (старший господин, муж, глава семьи). К генералам

- паша.

| Знаки различия | Звание (армия) | Звание (флот) | Знаки различия |

|---|---|---|---|

| Маршал | Адмирал Франции |

|

| Командующий группой армий | ||

| Командующий армией | Адмирал |

|

| Командующий корпусом | Вице-адмирал эскадры |

|

| Дивизионный генерал | Вице-адмирал |

|

| Бригадный генерал | Контр-адмирал |

|

| Полковник | Капитан |

|

| Заместитель полковника | Капитан фрегата |

|

| Комендант (шеф батальона, шеф эскадрона) | Капитан корвета |

|

| Командир | Лейтенант |

|

| Заместитель | Прапорщик 1-го класса |

|

| Подзаместитель | Прапорщик 2-го класса |

|

| Аспирант Адъютант-шеф | Кандидат в офицеры |

|

| Адъютант | Старшина |

|

| Старший сержант | Главный мэтр |

|

| Сержант | Старший мэтр |

|

| Капрал | Мэтр |

|

| Второй мэтр |

| ||

| Рядовой первого класса | Квартирмейстер 1-го класса |

|

| Квартирмейстер 2-го класса |

| ||

| Рядовой | Старший моряк |

|

| Моряк |

| ||

Помним, что у англичан в полный рост использовались постоянные, временные, почетные и прочие разновидности званий.

В Англии был уже род войск "авиация".

В Англии был уже род войск "авиация". командира крылау флотских лётчиков шли морские адмиралы, тут они не указаны, ибо командовали не только (и не столько) воздушными силами, сколько морскими.

|

RFC 1912-1918

|

RNAS 1914-1918

|

RAF с 1918

|

|---|---|---|

General

General

| ||

Lieutenant-General

Lieutenant-General

|  Lieutenant-General

Lieutenant-General

| |

Major-General

Major-General с 1917 года

|  Major-General

Major-General

| |

Brigadier-General

Brigadier-General с 1915 года

|  Brigadier-General

Brigadier-General

| |

Colonel

Colonel

|  Wing Captain, Observer Captain

Wing Captain, Observer Captain

|  Colonel

Colonel

|

Lieutenant-Colonel

Lieutenant-Colonel с 1914 года

|  Wing Commander, Wing Observer

Wing Commander, Wing Observer

|  Lieutenant Colonel

Lieutenant Colonel

|

Major

Major

|  Squadron Commander, Squadron Observer (стаж более 8 лет)

Squadron Commander, Squadron Observer (стаж более 8 лет)

|

Major

Major

|

Squadron Commander, Squadron Observer (стаж менее 8 лет)

Squadron Commander, Squadron Observer (стаж менее 8 лет)

| ||

Captain

Captain

|  Flight Commander, Flight Observer

Flight Commander, Flight Observer

|  Captain

Captain

|

Lieutenant

Lieutenant

|  Flight Lieutenant, Observer Lieutenant

Flight Lieutenant, Observer Lieutenant

|  Lieutenant

Lieutenant

|

2nd Lieutenant

2nd Lieutenant

|  Flight Sub-Lieutenant, Observer Sub-Lieutenant

Flight Sub-Lieutenant, Observer Sub-Lieutenant

|

2nd Lieutenant

2nd Lieutenant

|

| офицерская форма Cadet | ||

Warrant Officer I

Warrant Officer I с 1915 года

|

|

Sergeant Major 1st Class

Sergeant Major 1st Class

|

Warrant Officer II

Warrant Officer II с 1915 года

|

|  Sergeant Major 2nd Class

Sergeant Major 2nd Class

|

Flight sergeant, Chief Mechanic

Flight sergeant, Chief Mechanic

|

|  Flight Sergeant

Flight Sergeant

|

Sergeant

Sergeant

|  Petty Officer Mechanic

Petty Officer Mechanic

|  Sergeant

Sergeant

|

Corporal

Corporal

|  Leading Mechanic

Leading Mechanic

|  Corporal

Corporal

|

Air Mechanic 1st Class |

знаков различия нет |  Leading Aircraftman

Leading Aircraftman

|

|

знаков различия нет |

знаков различия нет |

знаков различия нет |

|

знаков различия нет |

знаков различия нет |

знаков различия нет |

| Знаки | Чин (армия) | Чин (флот) | Знаки |

|---|---|---|---|

| Генералы и адмиралы | |||

| Фельдмаршал | Адмирал флота |

|

| Генерал | Адмирал |

|

| Генерал-лейтенант | Вице-адмирал |

|

| Старший генерал (Генерал-майор) | Задний адмирал |

|

| Бригадный генерал | Коммандор I класса |

|

| Коммандор II класса |

| ||

| Офицеры | |||

| Полковник | Капитан |

|

| Подполковник | Командер |

|

| Майор | Лейтенант-командер |

|

| Капитан | Лейтенант |

|

| Лейтенант | Второй лейтенант |

|

| Второй лейтенант | Действительный второй лейтенант | |

| Сержанты | |||

| Полковой старший сержант, в 1915 году переименован в уорент-офицер I класса | Уорент-офицер |

|

| Ротный старший сержант, в 1915 году переименован в уорент-офицера II класса | Мичман |

|

| Кадет |

| ||

| Флаг сержант | Главный старшина |

|

| Сержант | Старшина |

|

| Капрал | Ведущий матрос |

|

| Младший капрал | Старший матрос |

|

| Рядовые | |||

| Рядовой | Матрос | |

| Юнга

юнга на большом парусном корабле использовался для постановки парусов на самой верхотуре - он лёгкий и быстрый, а паруса там лёгкие и не требуют много сил.

|

знаков различия нет | ||

Совместно с англичанами в войне участвовали силы их доминионов (австралийцы, индусы, Канада, Новая Зеландия, доминион Ньюфаундленд, Южно-Африканский Союз - будущая ЮАР) и протекторатов (Египет, Катар с 1916, Неджд и Хаса с 1915, Непал и Черногория до 1916).

| Знак | Чин (армия) | Чин (флот) | Знак |

|---|---|---|---|

| Генералы и адмиралы | |||

| Генерал армии (командующий) | Адмирал |

|

| Генерал-лейтенант в должности командующего | ||

| Генерал-лейтенант в должности командующего армией | Вице-адмирал |

|

| Генерал-лейтенант в должности командующего корпусом | ||

| Генерал-лейтенант в должности командующего дивизией | ||

| Генерал-майор в должности командующего дивизией | Контр-адмирал |

|

| Генерал-майор в должности командующего бригадой | ||

| Бригадный генерал | Заместитель адмирал |

|

| Офицеры | |||

| Полковник в должности командира бригады | Капитан |

|

| Полковник | ||

| Подполковник в должности командира полка | Капитан фрегата |

|

| Подполковник | ||

| Майор | Капитан корвета |

|

| Первый капитан | Первый лейтенант |

|

| Капитан в должности командира батальона | ||

| Капитан | ||

| Лейтенант в должности командира роты | Лейтенант |

|

| Лейтенант | ||

| Младший (второй) лейтенант | Заместитель лейтенанта |

|

| Аспирант (кандидат в офицеры; аналог прапорщика) | Гардемарин |

|

| Фельдфебели (по итальянски - маршалы; аналоги старшин) | |||

| Адъютант | ||

| Старший маршал или полковой маршал | Начальник 1-го класса |

|

| Главный маршал или маршал батальона | Начальник 2-го класса |

|

| Рядовой маршал или маршал роты | ||

| Сержанты и рядовые | |||

| Старший сержант | Главный старшина |

|

| Сержант | 2-й начальник |

|

| Старший капрал | Заместитель начальника |

|

| Капрал | Старший матрос |

|

|

знаков различия нет | Рядовой | Матрос |

знаков различия нет |

| Юнга |

знаков различия нет | ||

| Знаки различия | Звания (армия) | Звания (флот) | Знаки различия |

|---|---|---|---|

| Стажер |

знаков различия нет | ||

|

знаков различия нет | Рядовой | Младший матрос |

|

| Матрос |

| ||

| Сержанты | |||

| Младший капрал | ||

| Капрал | Старшина 3 класса |

|

| Сержант | Старшина 2 класса |

|

| Сержант снабжения роты | ||

| Stable сержант

Mess (повар?) сержант |

||

| Первый сержант | Старшина 1 класса |

|

| Цветной сержант (флаг-сержант) | ||

| Батальонный главный сержант | Главный старшина |

|

| Сержант снабжения полка | Мастер-старшина флота / эскадры |

|

| Полковой старшина | Старший уорент-офицер |

|

| Офицеры | |||

| Синий офицерский мундир без знаков различия

до 1917 года

| 2-й лейтенант | Энсин (прапорщик) |

|

с 1917 года

| |||

| Лейтенант | Младший лейтенант |

|

| Капитан | Лейтенант |

|

| Майор | Лейтенант-коммандер |

|

| Помощник полковника | Коммандер |

|

| Полковник | Капитан |

|

| Генералы | |||

| Бригадный генерал | Коммандор |

|

| Генерал-майор | Задний адмирал |

|

| Генерал-лейтенант | Вице-адмирал |

|

| "Полный" генерал | Адмирал |

|

с 1919 года

| Генерал армий | Адмирал Военно-морских сил |

|

Знаки различия званий офицеров в зависимости от конкретного вида униформы могут носиться на погонах (типов погон насчитывается три), на муфточках, надеваемых на погоны, на рукавах, на одной стороне воротника (на другой стороне воротника носятся знаки принадлежности к роду войск), на некоторых головных уборах.

К 1917 году оливково-серая военная форма стала использоваться все чаще, а синяя форма носилась только в формальных случаях. Потребность в знаках отличия для второго лейтенанта стала острой (до сих пор он отличался от рядового цветом мундира). Среди предложений было назначить для этого звания одну планку, первому лейтенанту - две, а капитану - три. Однако возобладала политика внесения как можно меньших изменений и в 1917 году был установлен для второго лейтенанта "золотой слиток", следуя прецеденту, ранее созданному принятием значка майора.

В 1920 году военное ведомство США сократило количество категорий знаков различия сержантов до семи.

Циркуляром № 5 от 5 августа 1920 года предписывается ношение шевронов только на левом рукаве выше локтя углом вверх,

при этом шевроны изготавливаются из оливково-тусклой ткани на синей основе.

Данная система знаков различия просуществовала до 1942 года.

веретено- это скальпель, устоявшаяся форма в Китае и Японии. А главное в деле интендантов - это учёт, то есть записи. А пишет любой образованный человек тушью и кистями. Не карандашом же карябать, уподобляясь варварам? Вот кисти для письма там и изображены.

| Пехота | Символизирует кровь | |

| Кавалерия | Символизирует степь | |

| Артиллерия | Символизирует дым пороха | |

| Инженерные войска | Символизирует землю | |

| Транспортные войска | Символизирует море | |

| Военная полиция | Символизирует беспристрастность | |

| Авиация | Символизирует небо |

| Чин | Армии | Флот | Чин |

|---|---|---|---|

| Солдат-новобранец |

|

знаков различия нет | Моряк 4-го класса |

| Солдат второго класса |

|

| Моряк 3-го класса |

| Солдат первого класса |

|

| Моряк 2-го класса |

| Старший солдат |

|

| Моряк 1-го класса |

| Старший солдат, исполняющий обязанности капрала |

| ||

| Капрал |

|

| Старшина 3-го класса |

| Сержант |

|

| Старшина 2-го класса |

| Старший сержант |

|

| Старшина 1-го класса |

| Старшина (особый дежурный сержант) |

|

| Мичман |

| Младший младший командир |

|

| Младший младший командир |

| Средний младший командир |

|

| Средний младший командир |

| Старший младший командир |

|

| Старший младший командир |

| Младший средний командир |

|

| Младший средний командир |

| Средний средний командир |

|

| Средний средний командир |

| Старший средний командир |

|

| Старший средний командир |

| Младший старший командир |

|

| Младший старший командир |

| Средний старший командир |

|

| Средний старший командир |

| Старший старший командир |

|

| Старший старший командир |

| Маршал |

| Маршал-адмирал | |

| Португалия | Британия | Германия | Россия | США | Италия | Австро-Венгрия | Франция | Япония | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Адмирал Португалии |

| Адмирал флота |

| Гросадмирал |

| Генерал-Адмирал |

| Адмирал Военно-морских сил |

| Гросадмирал |

| Адмирал Франции |

| Маршал-адмирал |

| ||

| Адмирал |

| Адмирал |

| Адмирал |

| Адмирал |

| Адмирал |

| Адмирал |

| Адмирал |

| Адмирал |

| Старший адмирал |

|

| Вице-адмирал |

| Вице-адмирал |

| Вице-адмирал |

| Вице-адмирал |

| Вице-адмирал |

| Вице адмирал |

| Вице-адмирал |

| Вице-адмирал эскадры |

| Средний адмирал |

|

| Вице-адмирал |

| ||||||||||||||||

| Контр-адмирал |

| Контр-адмирал |

| Контр-адмирал |

| Контр-адмирал |

| Контр-адмирал |

| Контр-адмирал |

| Контр-адмирал |

| Контр-адмирал |

| Младший адмирал |

|

| Коммандор I класса |

| ||||||||||||||||

| Комондор |

| Коммандор II класса |

| Коммандор |

| Заместитель адмирала |

| ||||||||||

| Капитан |

| Капитан |

| Капитан моря |

| Капитан 1-го ранга |

| Капитан |

| Капитан |

| Капитан линкора (Linienschiffs-kapitän) |

| Капитан |

| Старший штаб-офицер флота |

|

| Капитан фрегата |

| Командер |

| Фрегатен-капитан |

| Капитан 2-го ранга |

| Командер |

| Капитан фрегата |

| Фрегатен-капитан |

| Капитан фрегата |

| Средний штаб-офицер флота |

|

| Капитан-лейтенант |

| Лейтенант-командер |

| Корветтен-капитан |

| Лейтенант-командер |

| Капитан корвета |

| Корветтен-капитан |

| Капитан корвета |

| Младший штаб-офицер флота |

| ||

| Первый лейтенант |

| Лейтенант |

| Капитан-лейтенант |

| Старший лейтенант |

| Лейтенант |

| Первый лейтенант |

| Лейтенант линкора (Linienschiffs-leutnant) |

| Лейтенант |

| Старший офицер флота |

|

| Второй лейтенант |

| Младший лейтенант |

| Старший лейтенант моря |

| Лейтенант |

| Младший лейтенант |

| Лейтенант |

| Фрегаттен-лейтенант |

| Прапорщик 1-го класса |

| Средний офицер флота |

|

| Гардемарин |

| Действительный младший лейтенант | Лейтенант моря |

| Мичман |

| Энсин (Прапорщик) |

| Заместитель лейтенанта |

| Корветтен-лейтенант |

| Прапорщик 2-го класса |

| Младший офицер флота |

| |

| Сарджентомор |

| Главный прапорщик в качестве исполняющего обязанности офицера |

| Старший уорент-офицер |

| Гардемарин |

| Морской прапорщик |

| Кандидат в офицеры |

| Мичман флота |

| ||||

| Сардженто-шеф |

| Уорент-офицер |

| Главный прапорщик |

| Мастер-старшина флота / эскадры |

| Начальник 1-го класса |

| Морской кадет |

| Старшина |

| ||||

| Сардженто-аджуданте |

| Мичман |

| Мичман |

| Кондуктор, старший боцман |

| Главный старшина |

| Начальник 2-го класса |

| Главный боцман |

| Главный мэтр |

| ||

| Первый сержант |

| Кадет |

| Фельдфебель |

| Боцман |

| Старшина 1 класса |

| Старший боцман |

| Первый мэтр |

| Старшина 1-го класса |

| ||

| Второй сержант |

| Главный старшина |

| Вице-Фельдфебель |

| Главный старшина |

| Младший боцман |

| Мэтр |

| Старшина 2-го класса |

| ||||

| Второй мэтр |

| ||||||||||||||||

| Кабо-мор |

| Старшина |

| Старший боцман |

| Боцманмат |

| Старшина 2 класса |

| 2-й начальник |

| Боцманмат |

| Квартирмейстер 1-го класса |

| Старшина 3-го класса |

|

| Кабо |

| Ведущий матрос |

| Боцман |

| Квартирмейстер |

| Старшина 3 класса |

| Заместитель начальника |

| Марсовый |

| Квартирмейстер 2-го класса |

| Моряк 1-го класса |

|

| Первый моряк |

| Старший матрос |

| Старший матрос |

| Матрос 1-й статьи |

| Матрос |

| Старший матрос |

| Матрос 1-го класса |

| Старший моряк |

| Моряк 2-го класса |

|

| Второй моряк |

| Матрос | Матрос |

| Матрос 2-й статьи |

| Младший матрос |

| Матрос |

знаков различия нет | Матрос 2-го класса |

| Моряк |

| Моряк 3-го класса |

| |

| Первый юнга Второй юнга |

знаков различия нет | Юнга |

знаков различия нет | Стажер |

знаков различия нет | Юнга |

знаков различия нет | ||||||||||

| Болгария | Германия | Австро-Венгрия | Россия | Турция | Италия | Британия | Франция | США | Румыния | Сербия | Япония |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Рядовой |

РядовойМушкетир (Musketier), гренадир (Grenadier), фюзилир (Füsilier), гарде-фюзилир (Garde-Füsilier), шютце (Schütze), гвардеец (Grenadier), инфантерист (Infanterist), зольдат (Soldat), железнодорожник (Eisenbahner), телеграфист (Telegraphist), связист (Funker), аэронавт (Luftschiffer), авиатор / летчик (Flieger), пионир (Pionier), гарде-пионир (Garde-Pionier), ездовой (Fahrer), водитель (Kraftfahrer), обозник (Trainsoldat, Traingemeiner, Gemeiner), военный пекарь (Militär-Bäcker), военный (ротный) медик (Sanitätssoldat), санитар-обозник (Krankenträger), санитар лазарета (Militärkrankenwärter), Егер (Jäger), гарде-егер (Garde-Jäger), Канонир (Kanonier), гарде-канонир (Garde-Kanonier), конный артиллерист (Reitende Artillerist, Fahrende Artillerist), Гусар (Husar), улан (Ulan), драгун (Dragoner), кирасир (Kürassier), гард-ду-корпс (Garde-du-Сorps), шверер райтер (Schwerer Reiter), карабинир (Karabinier), гренадир цу пферде (Grenadier zu Pferde), шеволежер (Chevauleger), Gardereiter (гардерайтер), гвардеец (Gardist), конный егерь. |  РядовойПехотинец, егерь, драгун, улан, гусар, канонир, разведчик, санитарный солдат, обозник |  Рядовой |

Рядовой

Рядовой

|

знаков различия нет |  Рядовой |  Рядовой |

знаков различия нет |  Рядовой |  Рядовой |  Солдат 2-го класса |

Ефрейтор |

Ефрейтор |  Ефрейтор |  Ефрейтор |  Десятник |  Капрал |

Младший капрал |  Капрал |  Младший капрал |  Фрунтас |  Капрал |  Солдат 1-го класса |

Младший подофицер |

Унтер-офицер, обер-егерь, капрал |  Капрал |  Младший унтер-офицер |  Старший капрал |

Капрал |  Сержант |  Капрал |  Капрал |  Подсержант |  Старший солдат | |

Сержант |  Командир отделения |  Старший унтер-офицер |  Вестник |  Сержант |

Сержант |  Старший сержант |  Сержант  Сержант снабжения роты |  Сержант |  Сержант |  Старший солдат, исполняющий обязанности капрала | |

Старший подофицер |

Вице-фельдфебель, вице-вахмистр |  Помощник главного вестника |  Старший сержант |

Флаг-сержант (штаб-сержант) |  Stable (постоянный? конный?) сержант  Mess (повар?) сержант |  Плутоньер |  Старший сержант 3-го класса |  Капрал | |||

Фельдфебель |

Фельдфебель, вахмистр |  Фельдфебель |  Фельдфебель |  Главный вестник |  Ротный фельдфебель |  Старшина |  Первый сержант  Цветной сержант (флаг-сержант) |  Плутоньер-майор |  Старший сержант 2-го класса |  Сержант | |

Штабс-фельдфебель |  Подпрапорщик |  Батальонный фельдфебель |  Батальонный главный сержант |  Старший сержант 1-го класса |  Старший сержант | ||||||

Офицерский кандидат |

Исполняющий обязанности офицера |  Исполняющий обязанности офицера |  Зауряд-прапорщик |  Полковой фельдфебель |

Ротный старший сержант (в 1915 году переименован в уорент-офицера II класса) |  Адъютант |  Сержант снабжения полка |  Старшина (особый дежурный сержант) | |||

Фельдфебель-лейтенант |  Фенрих |  Прапорщик |  Заместитель командира батальона  Аспирант |

Полковой старший сержант (в 1915 году переименован в уорент-офицера I класса) |  Адъютант-шеф  Аспирант |  Полковой старшина | |||||

Подпоручик |  Лейтенант |  Младший лейтенант |  Подпоручик |

2-й помощник (лейтенант) |  2-й лейтенант |

2-й лейтенант |  Подлейтенант |  2-й лейтенант |  Лейтенант |  Потпоручик |  Младший офицер

Младший офицер

|

Поручик |  Старший лейтенант |  Старший лейтенант |  Поручик |

1-й помощник (лейтенант) |  Лейтенант |

Лейтенант |  Лейтенант |  Лейтенант |  Старший лейтенант |  Поручик |  Средний офицер

Средний офицер

|

Капитан |  Гауптман (капитан), ротмистр |  Гауптман (капитан) |  Штабс-капитан |

Сотник |  Капитан |

Капитан |  Капитан |  Капитан |  Капитан |  Капитан 2-го класса |  Старший офицер

Старший офицер

|

Капитан |

Начальник колонны левого фланга |  Первый капитан |  Капитан 1-го класса | ||||||||

Начальник колонны правого фланга | |||||||||||

Майор |  Майор |  Майор |

Тысяцкий голова |  Майор |

Майор |  Команданте (майор) |  Майор |  Майор |  Майор |  Младший штаб-офицер

Младший штаб-офицер

| |

Подполковник |  Подполковник |  Подполковник |  Подполковник |

Местоблюститель |  Подполковник |

Подполковник |  Подполковник |  Подполковник |  Подполковник |  Потполковник |  Средний штаб-офицер

Средний штаб-офицер

|

Полковник |  Полковник |  Полковник |  Полковник |

Командир полка |  Полковник |

Полковник |  Полковник |  Полковник |  Полковник |  Полковник |  Старший штаб-офицер

Старший штаб-офицер

|

Командир бригады |  Бригадный генерал |  Бригадный генерал |  Бригадный генерал |  Бригадный генерал |  Бригадный генерал |

Бригадный генерал | |||||

Генерал-майор в должности командира бригады | |||||||||||

Генерал-майор |  Генерал-майор | Генерал-майор  + штаны с лампасами

+ штаны с лампасами

|  Генерал-майор |

Дивизионный генерал |  Генерал-майор в должности командира дивизии |  Генерал-майор |  Дивизионный генерал |  Генерал-майор |  Дивизионный генерал |

Дивизионный генерал |  Младший генерал

Младший генерал

|

Генерал-лейтенант в должности командира дивизии | |||||||||||

Генерал-лейтенант |  Генерал-лейтенант | Фельдмаршал-лейтенант (помощник фельдмаршала)

+ штаны с лампасами

+ штаны с лампасами

|  Генерал-лейтенант |  Генерал-лейтенант в должности командующего корпусом |  Генерал-лейтенант |  Командующий корпусом |  Генерал-лейтенант |  Корпусной генерал |  Средний генерал

Средний генерал

| ||

Генерал от (инфантерии, кавалерии, артиллерии) |  Генерал от (инфантерии, кавалерии, артиллерии) | Генерал от (инфантерии, кавалерии) или фельдцойгмейстер  + штаны с лампасами

+ штаны с лампасами

|  Генерал от (инфантерии, кавалерии, артиллерии), инженер-генерал |

Первый дивизионный генерал |  Генерал-лейтенант в должности командующего армией |  Генерал |  Командующий армией |  Полный генерал |

Генерал |  Старший генерал

Старший генерал

| |

Генерал-полковник (верховный генерал) |  Генерал-полковник с 1915 года